-

- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы

-- МАРР Н.Я. : «О происхождении языка»[1], Избранные работы, т. II, Л.: Гос. соц-экон. изд., 1936, стр. 179-209.

[179]

Нельзя обойтись без предисловия. Хочу предупредить читателя об опасности усвоения наших взглядов. Наше понимание возникновения и эволюции человеческой речи находится в диаметральном расхождении не с наукой об языке, а с окаменевшими взглядами ее служителей, громадного большинства представителей господствующей лингвистической школы. Один из корифеев современной индоевропейской лингвистики во Франции Вандриес (Vendryes) совершенно правильно говорит без всякого, впрочем, возмущения или глумления (ему и за это спасибо), что яфетическая теория «противоречит самим принципам, на которых покоится до сих пор сравнительная грамматика индоевропейских языков».[2] Вопрос, однако, вовсе не об одной сравнительной грамматике, а о постановке языковедного дела вообще индоевропеистов и слепо следующих по их стопам не индоевропеистов, подобно им обосновывающих свое научное мировоззрение на данных мертвых, вообще традиционных письменных языков. Мало сказать, что яфетическая теория противоречит всей их постановке. Вынуждаюсь сказать больше: индоевропейская лингвистика не есть наука об языке, об его возникновении, оформлении и эволюциях, в определенные эпохи революциях и переоформлениях, а история сложившихся форм отдельных языковых групп с привязанностью к известным господствующим языкам, подкупающим культурностью исторических эпох и ее призрачной древностью, т. е. это филология первоначально, да и до наших дней классическая филология. Наука об языке (лингвистика)[3] и филология это такие же различные области знания, как ботаника и садоводство. Нам, лингвистам, конечно, не безынтересны и не бесполезны наблюдения садоводов, но садоводы имеют специальное задание культивировать определенные растения и цветы: редкие и ароматные или чарующие взоры красочностью цветника классические языки, с той или иной национальной культурой Запада и Востока, вот что служит основным предметом их изучения и любования. Попутно у лучших из них наблюдается, как у хороших садоводов, позыв по натуре, но подобно тому, как социальная сторона христианства, еще на родине приводившая в особый ужас книжников и фарисеев, была удушена постепенно метафизикой и мудролюбием софистов, так социально-биологическая сторона науки об языке, заговорившая было в лице Гумбольдта, была занесена плевелами старых схоластических путей и погублена доктринерством ушедшей от жизни в себя учености. От нового сравнительного метода остались рожки да ножки, преимущественно его техника, выработанная наблюдениями над внешностью явлений, что привело к бессмыслице, исключительному развитию учения о формальной стороне речи.

У нас есть основание рассчитывать на общий язык с натуралистами, психологами и еще больше специалистами теории права и развития форм общественной

[180]

жизни. Из историков кое-кто нас понимает, историки искусств и материальной культуры также, понимают и историки литературы, все они также филологи, но филологи, заинтересованные в содержании, в самой вещи, и лишь в неразрывной связи с нею уже формой, тогда как современные лингвисты-индоевропеисты в массе филологи-словесники, и в этом смысле настоящие словолюбы, и чем больше в них этой отрешенной от жизненности явлений филологии, тем меньше они способны понять яфетическое языкознание. А когда они начинают уразумевать, их берет страх перед необъятными перспективами, перелагающими творчество с плеч завещанных или надуманных фетишей на массовость неизвестного им материала и непривычную их историческому мышлению длительность творческого процесса образования новых видов от скрещения. Потому-то в кругу лиц, не посвященных в природу стимулирующих нас материалов, простейшие яфетидологические мысли и положения даже авторитетным ученым, не говоря о последышах, кажутся идущими дальше, чем способны нас поддержать конкретные языковые факты. Не меньше у них страха от научного суда господствующей в Европе современности. Естественно, что даже действительные друзья наши из опасения дискредитировать дело, важность которого они уже понимают, искренне советуют нам перестать печататься, перестать дальше вести исследования, и без того далеко, мол, зашедшие; противники же, собственно невольные противники, предостерегают приближающихся к новому учению от его неосторожных приемов, указывая на пагубность их для существующей постановки научного дела. Да, не скрою: яфетическая теория, а с нею и я, мы губим отжившее научное дело, индоевропейское языкознание, в настоящей его постановке давно зашедшее в тупик, и в этой погибели, когда она станет всем ясной (для нас и теперь она очевидна), спасение науки об языке. Это вовсе не значит, что яфетическая теория в степени ее разработки и есть такой окончательный спасительный выход. Ей надо долго и много быть в работе. И до сих пор, если она двигалась вперед, хотя и слабо, то благодаря вольному или невольному сотрудничеству наличных у нас научных сил, она общее наше детище, отнюдь не личное мое произведение, а лишь посильное для меня выражение накопившихся в нашей среде знаний в призме зарождавшейся в Евразии современной нашей общественности; действительный же успех начнется с момента активного участия массовых работников, в числе которых, я в том не сомневаюсь, будет не мало Павлов из нынешних Савлов-индоевропеистов, когда они заставят себя учиться тому, что теперь отвергают, абсолютно не имея никакого о нем представления, ни материально, ни теоретически.I

Тема «о происхождении языка», как она ни сложна и как она ни трудна, сама но себе не заняла бы у нас много времени, так как мы предполагаем в настоящей статье не доказывать, а лишь изложить в общих чертах яфетическую точку зрения на вопрос и, естественно, осветить его, исходя из тех фактических материалов, которыми распоряжается научно яфетическая лингвистика, т. е. из материалов языковых. Это вовсе не значит, что вопрос может считаться

[181]

исчерпанным одними языковедными изысканиями. С генезисом и развитием речи неразрывно связаны с одной стороны генезис и развитие общественности, коллективной создательницы человеческого языка, в связи с этим и генетические вопросы по праву, равно, конечно, по искусству и литературе, зарождение художественных форм, прежде всего изобразительного искусства и сюжетов, не исключая сюжетов литературных, в зародыше мифов, и постольку тех мировоззрений, которые впоследствии развились в особую область человеческого духовного бытия и известны под названием религиозных верований; с другой стороны, та же речь, звуковая речь, технически-генетически связана с физиологиею не только в способе произношения, фонетике, звуковой реализации речевой потребности, но еще больше и в системе управления орудием производства речи, в данном случае языком, с его окружением, и в реагировании на окружающий мир, сначала окружающий — внешний, затем и собственный — внутренний, в том или ином природно нашим организмом определяемом восприятии, суммирующем результаты пережитых реальных или также пережитых, равно переживаемых условных рефлексов, т. е. восприятии так называемой психологии. В своих изысканиях, мы, разумеется, также связаны, если бы даже того не хотели, со всеми этими факторами, сознательно считаемся с ними. Яфетическое языкознание, к тому же, само выдвигает положение об изучении человеческой речи в неразрывной связи с развитием первобытных форм общественности, не говоря о физиологических предпосылках системы звуков, общественно использованной и обращенной в технические средства языка. Но в нашей исследовательской работе, в нашем, следовательно, и изложении исходим лишь из языковедных материалов, говорим о том, или утверждаем то, что способны сказать нам сами лингвистические факты, факты наличные и наблюдаемые в яфетических языках. Но вот сразу же между мною и громадной частью, если не всей массой читателей вырастает стена в виде недоумения от незнакомства с яфетическими языками, с яфетической теорией.[4] С существующей в печати литературой даже, казалось бы, кровно или ближайше заинтересованные ученые так мало знакомы (а в широких кругах этого знакомства еще меньше), что мне в пору бы не в первый раз заявить, что то, что я сообщаю, сказка. Однако многих с новыми реально-научными запросами начинает привлекать эта яфетическая сказка, но смущают термины и формулы. Некоторых смущает, и даже сбивает, само незнание яфетических языков. Термин «яфетический» не только без всяких притязаний на какое-либо им привносимое значение, сам по себе он теперь не имеет и формального соответствия с тем, что выяснилось в языках, условно выделяемых этим

[182]

названием. Термин был применен в первый период возникновения теории о них, когда, в процессе работы еще лишь над яфетическими языками Кавказа, было открыто родство их, в первую голову грузинского и ближайше родственных с ним бесписьменных языков Кавказа, именно мегрельского и чанского, с семитическими. Родство названных кавказских языков с семитическими тогда казалось родством братски сродных групп. Естественно, эти вновь определившиеся языки были названы яфетическими, чтобы не расходиться с принятым в науке также условным библейским термином в отношении семитических. Раз имена Сима и Хама были закреплены за определенными группами языков, Хама за хамитическими языками, родство которых с семитическими в науке уже признавалось и тогда, то из имен трех братьев, Сима, Хама и Яфета, оставалось лишь одно, чтобы наименовать новых кавказских родственников семитической семьи, и они были названы по Яфету. Это было сорок лет тому назад (я был еще студентом, студентом 2-го курса). С тех пор родство яфетических с семитическими укрепилось и уточнилось, взаимоотношения яфетических с семитическими, бесспорно родственные, оказались иными, чем это оценивалось в первый длинный период развития яфетического языкознания, и за самим термином «яфетический» теперь не надо искать иного смысла, как условное наименование семьи, в реальности определяемой не этим названием «яфетический», а иными совершенно конкретными признаками, как они выявлены уже определенным учением о них, яфетической теориею.

У незнакомых с литературой предмета, естественно, возникает вопрос, что это за яфетические языки, каково их распространение и какие у них преимущественные особенности, чтобы бремя такой важной проблемы, как происхождение языка, возлагать на материальные данные этих языков и возникшую на их изучении теорию.

Как в мире растительном существуют пережиточные виды, открываемые натуралистами в отброшенных от культурных районов или центров горных местах, так в ущельях и у склонов трех горных стран: 1) с юга Памира, 2) на Кавказе, 3) у Пиренеев сохранились реликтовые виды человеческой речи, представляющие пережитки языков доисторического населения Европы, более того — с известных эпох, весьма древних — языков населения всей Афревразии. Это в Средней Азии на Памире — вершикский язык, заброшенный среди иранских, на Западе у Пиренеев в сторону Атлантики между французами и испанцами в окружении романских языков — баски, на Кавказе же во множестве сохранившиеся народы и племена, не относимые ни к индоевропейской, ни к семитической, ни к турецкой семье. Раньше все эти тремя островками сохранившиеся изолированные языки никак не определялись. Теперь они не только определены и определяются признаками взаимного родства там, где они оказались представлены многочисленной группой, именно на Кавказе, но определяются они и в нисколько не менее ярких свойствах родства их, этих кавказских яфетических языков, с территориально разлученными с ними яфетическими языками, представленными изолированно в Средней Азии и на крайнем европейском Западе, в каждом случае одним языком, — одним языком вершикским, или буришкским, на Памире, и одним языком, баскским, в Пиренеях. Одновременно наметились такие глубокие корни каждого из этих

[183]

грех яфетических гнезд на территории, которую оно занимает, такие исконной древности неразрывные связи каждого из них с его языковым окружением, окружением из языков ныне и давно отнюдь не яфетических, что отсекается всякая возможность попытке усмотреть в роли какого-либо фактора миграцию (такая мысль приходила)[5]. То есть исключается вовсе возможность того, чтобы тот или иной из этих трех пространственно столь разобщенных яфетических пунктов получал занимающее его население с яфетическим языком в процессе миграции исторических эпох, когда яфетические языки были уже сложившимися и кругом обретались принимаемые за чуждые или индоевропейские, или турецкие и другие языки; исключается возможность, чтобы баскский язык был внесен когда-либо отдельно какой-либо иммиграцией с Кавказа или, наоборот, кавказские яфетические языки вообще или какой-либо из них одиноко был занесен миграцией на европейский Запад в Пиренеи. Наоборот, выясняется, уже выяснилось на основании языковых данных, что громадные зияющие пробелы или разрывы между названными яфетическими стоянками были сплошь заполнены также яфетидами, так, на Западе по Средиземноморью разрыв сужается фактом, уже исторически, более того реально-археологически и реально-этнологически засвидетельствованным фактом существования яфетического народа (этрусков) на Апеннинском полуострове еще в исторические эпохи. Оставленные ими надписи, до сих пор являющиеся на Западе закрытым источником живой воды за семью печатями, вскрываются не только как документы яфетической речи, но яфетической речи особого круга, с особыми притом связями с баскским языком. Конечно, эту службу связи, яфетической связи, этрусский язык несет и далее, на Балканском полуострове, где доисторическое население, в первую голову входившие в его состав пеласги, являются тезками этрусков, или расенов: наименования «этруск», «расен» и «пеласг» оказались разновидностями одного и того же термина, возникшими от разности форм, образовательных элементов, то префикса et-, то префикса ре-, или суффикса -k—>-g, и от разного племенного произношения самой основы, то акающего las (ras), то окающего rus (вм. rош) и т. п.[6]

С этрусками попадаем в Лидию, откуда происходит билингва, т. е. двуязычная надпись, арамейская и яфетическая (последняя, примыкающая к этрусскому). Еще южнее, именно в Палестине, о пеласгах, следовательно, о тех же расенах, или этрусках, в составе первоначального ее населения можно осведомиться в работе моей «Филистимляне, палестинские пеласги».[7] Мы только скользим сейчас по вопросу о заполняемости и заполненности всего обширного пространства, зияющего между басками и коренным населением Кавказа, яфетидами, притом не одними этрусками-расенами, или пеласгами, а также и-талами, или фе-салами, по названию разновидностями салов, или алов, переживших в наименовании не только доисторического племени Европы, альпийского, но и ныне живущих на

[184]

Балканах албанов, язык которых уже конкретно и реально выявляет отложения совершенно определенного яфетического языка, того же, что отложился на Кавказе и в армянском, откуда и те отмеченные и ученым Педерсеном (Pedersen), независимо от яфетической теории, впрочем, далеко не исчерпывающе, бесспорные точки соприкосновения между этими обоими языками, албанским, что на Балканском полуострове, и армянским на Кавказе. Албанский, переходный тип, в окружении дославянских языков, вместе с греческим, уже индоевропейским, на Балканском полуострове не менее, чем баскский язык с испанским и португальским языками на Пиренейском полуострове, представляют каждый свой замкнутый район языкотворчества на предпосылках общей яфетической основы, отнюдь не исключительно пеласгский, или пеласго-албанский, или, что то же, пеласго-фесалский на Балканском полуострове.

Балканы, однако, связываются не только за средние века с европейским Востоком, нынешним своим населением, в лице болгар, напоминая об их таинственных более древних тезках, приволжских болгарах, более древних, чем славянизовавшие или отуречившие их народы, сами вышедшие в процессе глоттогонического скрещения различных племен из этой же яфетической семьи. Балканы связаны с восточной Европой более сложно и за доисторические эпохи, опять-таки, если не говорить о других племенах первоначального населения Европы, то благодаря тем же пеласгам, что населяли этот средиземноморский полуостров, и их двойникам, этрускам, или расенам. Эти расены на Апеннинском полуострове поклонялись тому же доисторическому италскому племенному божеству в виде богини Turan, какому у нас на Волге поклоняются чуваши, до сего дня сохранившие название этой богини матриархальных эпох как общее название бога в виде Torǝ, или Turǝ. Это — те расены, пребывание которых на Волге свидетельствуется древнейшим названием Волги (Rha) и тотемное животное которых с племенным названием расов (lаша, равно laᴊa 'лошадь’) первое открыло нам путь для вскрытия на Волге особо важного гнезда языкового творчества, доисторической глоттогонии.

Такой же глоттогонический район существует на Апеннинском полуострове, где в итальянских наречиях имеем яфетические переживания, часто минуя индоевропейский латинский, переживания не только этрусские, но и италские, или, что то же, албанские и иберские.

Иберское население, оно же в Европе лигурское, с префиксом «ли-» в названии, в Африке оно с тем же префиксом «ли-», ли-бийцы, собственно «ли-бусы», или «ли-буры», более органически связано с Африкой, чем то думает автор труда «Numantia», известный раскопщик городища Numantia в Испании, причем чувашским законом чередования r и s (ш) в основе bus вм. bur, равно огласовкой «u», Африка связывается с Испанией в названиях населенных пунктов в районе того яфетического народа, басков, который на основе того же фонетического закона в названии понятия 'голова’ с чувашами расходится тем, что произносит bur (bur-u) в соответствие чувашского pusˌ.

В генетическом вопросе о речи пространственная связанность яфетических языков важна не одной возможностью заполнить благодаря ей громадное протя-

[185]

жение, отделяющее Кавказ от Пиренеев и Пиренеи от Урала и далее. Расселение племен с яфетическими языками по указанному обширному протяжению вскрывает физически определяющиеся естественные деления заселенного некогда одинаково яфетическими племенами материка: в каждом из таких делений происходит независимое взаимодействие одних и тех же яфетических языков и их скрещение, образование новых видов, если не типов языка, более сложных, чем предшествующие виды или типы, и отличных не только от них, предшествующих видов того же района, но и от языков, таких же новообразований других районов, соседящих или более дальних. Такое творческое районирование различно слагавшихся племенных масс, везде одних и тех же, со скрещением их языков в результате развития той или иной хозяйственно-социальной жизни, и дало те различные группы языков, которые мы замечаем в районах Пиренейском, Апеннинском и Балканском, а также в Волжско-Камском и соседящих с ним районах.

На востоке от Средиземноморья в южном направлении от первоначального населения не осталось не перевоплощенным ни одного живого яфетического языка, наоборот, на яфетический слой легли позднейшие этнические образования, семитические, индоевропейские и даже турецкие, из-под напластований которых выступают лишь клинописные яфетические языки, халдский в Армении, эламский, в двух разновидностях, в Месопотамии и прилежащих странах, и особенно шумерский, и все вместе они и намечают линию распространения яфетидов в древнейшие эпохи от Армении до Месопотамии и далее, по-видимому, да самой Индии, где недавно откопаны в глубоких слоях под буддийской ступой таблетки с шумерскими надписями, как то сообщают специалисты в заграничной прессе. Свидетельствуя о культурно-историческом, следовательно, классовом или сословном распространении яфетической речи, нахождение шумерского письменного языка нам фактически могло бы осветить теоретически уже намеченный яфетическим языкознанием путь также сословного или классового внедрения индоевропейской, именно арийской речи, санскрита, в Индию. В то же время связь санскрита с индоевропейскими языками Европы повторяет связь шумерского с яфетическими языками не только Кавказа, но и Пиренеев и Приволжья, здесь собственно изолированный чувашский язык с сильными и яркими яфетическими переживаниями. Чувашский с Приволжья и яфетический язык с Пиренеев, баскский, в отношениях к древнейшему культурному языку, шумерскому, в некоторых своих слоях представляют диалектические разновидности окающей группы к акающей, например, бск. u ← hur 'вода’, чув. шu ← шur, шум. 'вода’ а ← *har. С шумерском в других случаях чувашский и баскский объединяются в особенностях звуковых законов, но особенно по этой части, фонетике, чувашский в неизжитых своих яфетических слоях выделяется в одну группу с баскским и с армянским, одинаково не терпя плавного r в начале слов и одинаково обнаруживая принадлежность к одному и тому же доисторическому племенному образованию, что не мешает им всем, в особенности же чувашскому, сохранять в своих других слоях родственные связи с древнейшими культурными языками Передней Азии, шумерским в Месопотамии и хеттским в Малой Азии.

[186]

Последние годы много было шуму по вскрытому проф. Грозни (Hrozny), казалось, «индоевропеизму» языка клинописных памятников хеттов, но элементарных сведений по яфетическому языку было бы достаточно, чтобы Hrozny отказался от поспешного своего утверждения; так, например, одного специфически яфетического синтаксического явления, именно постановки логического субъекта в дательном (он же винительный) падеже, а логического объекта— в именительном, было бы достаточно; чтобы не оттягивать, например, языка хеттского законодательства у яфетидов, выявляющих себя в нем и самими формами и словами, в числе которых имеем поразительные встречи, между прочим с чувашским. Остановлюсь на одном словарном примере. Дело идет о глаголе 'давать’. Яфетическая палеонтология речи установила, что глагол 'давать’, 'дарить’, как и 'брать’, происходит от понятия 'рука’. В чистых яфетических языках и 'дарить’ и 'брать’ производились от одного и того же племенного слова, означавшего 'руку’: чтобы отличить 'дарение’ от 'брания’, первобытные яфетиды одну и ту же основу или снабжали признаками направления[8] в свою сторону, чтобы означать 'дарение’, или пользовались ее различными диалектическими произношениями. Впоследствии были использованы две различных основы, каждая принадлежавшая особому племени, хотя они обе одинаково означали 'руку’: одно племенное слово со значением 'рука’ стали употреблять для образования глагола 'дарить’, другое племенное слово с тем же значением 'руки’ для образования глагола 'брать’.

Попутно оговорюсь, что одно из основных свойств в яфетической речи, в противоположность индоевропейской и иной, наглядность словотворчества доисторических эпох, когда понятия связывались друг с другом не логическим, а образным мышлением, в образах. Но это обстоятельство, распределение различных племенных слов, одинаково со значением 'рука’, для выражения противоположных по смыслу действий 'брать’, 'давать’, перешло и в индоевропейские языки, где для образования глагола 'беру’ использовано иберское племенное слово, а для образования глагола 'дарить’, 'дать’ италское племенное слово. В языке хеттского законодательства те же племенные слова использованы в обратном порядке: глагол 'дарить’ произведен от иберского племенного слова, а глагол 'брать’ от италского племенного слова, и это распределение, наблюдаемое в хеттском тексте, мы видим и в чувашском языке, и, что особенно любопытно для нас, занятых ныне определением места чувашского языка среди яфетических, иберская основа глагола 'давать’ в языке хеттского законодательства II тысячелетия до н. э., именно около 1350 г. до н. э., и в современном живом чувашском языке представлена одной и той же акающей разновидностью иберского племенного слова, т. е. par, притом в чувашском языке с сохранением плавного r, тогда как хеттский успел ослабить r в полугласный «у» (рау, начертательно pa-ı) или вовсе его утратить, как то наблюдаем отчасти и в чувашском.

Точно так же и раньше замечавшиеся шумеро-чувашские встречи и в фонетике и в словаре отнюдь не случайности. Не случайность и то, что само название

[187]

шумеров оказалось закономерной разновидностью и названия «чувашей» и названия иберов, доисторического населения Европы, в частности и Пиренейского полуострова, где они отожествляются также в определенных слоях с басками. Раннее нахождение яфетического языка, шумерского, в Индии, если верить сообщениям об откопанных в ней соответственных памятниках, для нашей проблемы о происхождении языка непосредственный интерес могло бы представить лишь постольку, поскольку такой факт предполагает яфетический состав вообще первоначального доисторического населения Индии. Исследовательский уклон французских санскритистов, ищущих в индийской, уже арийской, культуре наследия доарийской культуры (так, известный индолог Сильвен Леви [Sylvain Levi]) и в санскрите находящих пережитки неарийской речи, отчасти дожившей до нас в многочисленных местных неиндоевропейских языках (проф. Пшелуцкий), подводят нас к реальному яфетическому миру с реальными очередными проблемами яфетической теории. Вопрос о сродстве дравидических языков с западноевропейскими яфетическими языками, мертвым этрусским и особенно живым баскским, не раз поднимавшийся и по сей день не теряющий в науке животрепещущую актуальность; во-вторых, вопрос о степени типологического и иного сродства дравидических языков Индии с ближайшим к ней живым яфетическим языком, вершикским, на Памире. В конце концов, эта обширность площади, занимавшейся когда-то сплошь, с исторических эпох и поныне все редеющими бесспорными яфетическими оазисами, дает, конечно, и теперь громадный по разнообразию языковый материал для сравнительной грамматики не только синхронической (на плоскости лишь одной языковой типологии), но и диахронического разреза, когда выявляется сравнительно картина трансформации речи за различные эпохи самого языкового творчества, так называемой глоттогонии. Такое хронологическое, а не пространственное лишь распределение наличных яфетических языков и представляет первостепенное значение для нашей темы, создает преимущество яфетического языкознания в вопросе. При этом яфетическая теория совершенно отмежевывается в своих лингвистических изысканиях от историзма, ища и находя утверждение своих положений в нормах самих языков, независимо от хронологических норм культурных или письменных языков, в живых современных языках иногда с большим приближением к реальной древности, чем в древних и даже древнейшем письменном языке. В печати уже было иллюстрировано это на примере сродного слова для 'воды’ в месопотамском шумерском, пиренейском баскском и Кавказском (с южного побережья Черного моря) чанском, когда древнейшую форму термина сохраняет совершенно бесписьменный современный язык чанский, с колебанием от непочатой его формы до крайнего его сокращения — живой баскский язык, письменный лишь с XV века, и лишь одну самую усеченную или изношенную форму — древнейший письменный язык, клинописный шумерский.[9] Частичные признаки архаической типологии представляют, разумеется, древние яфетические языки, клинописные, халдский в Армении с IX в.

[188]

дохристианской эры, эламский в двух разновидностях с V тысячелетия до VI столетия той же эры и столь же древний шумерский. Современные же живые яфетические языки, одинокий в Европе баскский, в Средней Азии — вершикский, в общем сохраняют с большой полнотой черты архаической типологии ; но полную типологию различных глоттогонических эпох, эпох самого творчества речи, равно творческого процесса ее перестроек, а не просто эволюционного развития, вскрывает наличное лишь на Кавказе скопление яфетических языков, их взаимоотношения, отнюдь не укладывающиеся в какую-либо одну плоскость единого типологического развития. Здесь приходится самое сравнение производить на различных плоскостях различных стадий через агглутинативный к флективному с переходными формами, и тогда лишь сопоставлять различное типологическое состояние различных плоскостей, т. е. вырабатывать сравнительную грамматику диахронического характера, потому-то у яфетической теории в распоряжении не одна, а несколько сравнительных грамматик. При этом диахроническая сравнительная грамматика яфетических языков уточняется или умножается от факта родства с ними языков других семей, прежде всего, по времени открытия этого родства, семитической, затем индоевропейской, и, как с этого года выясняется, и турецкой, и неизбежно с теми, которые связаны с турецкой семьей, как угро-финская, монгольская и т. д.; с другой стороны, каждая сравнительная грамматика в связи со скрещенностью всех яфетических языков, одним из основных положений яфетической теории, осложнена работой над выяснением соотношений различных слоев языка, равно различных языков одного и того же социального образования, и в том и в другом случае отражающих языки различных племен, впоследствии различных сословий или классов.II

1) Оставаясь в рамках темы, мы можем сейчас коснуться лишь тех положений яфетической теории, которые бросают свет на взаимоотношения зародышей не существовавшей еще человеческой речи, звуковой, и впервые возникших на свете языков, уже окончательно оформившихся. Нас не могут при настоящей задаче интересовать те эволюционно возникавшие видоизменения, которые отличают, например, древнерусскую речь от современной или старофранцузский язык от нового и новейшего. Более того, мы отнюдь не имеем в виду вопроса о происхождении так называемых новых языков Европы или им предшествовавших в литературе, исторически засвидетельствованных древних и древнейших культурных языков Азии или той же Европы, до возникновения которых существовали другие, еще более древние языки, случайно до нас не дошедшие, также исторически, иногда выплывающие на свет божий благодаря раскопкам. Между исторически засвидетельствованными древнейшими и древними языками и так называемыми новыми языками громадная «психологическая» разница, тем более, что последующие по времени их появления в кругозоре истории человечества языки вовсе не представляют простого продолжения одних нам известных предшествующих, даже так называемые новые языки отнюдь не являются пере-

[189]

рождениями древних языков и только; в возникновении новых видов громадную роль играли неучитываемые бесписьменные языки, часто в корне менявшие мышление языка; французский язык своим мышлением очень далек от древнегреческого, латинского или санскрита, но все-таки это наше логическое мышление, общее у нас со всеми историческими народами, не только современными, но и древними, не только с греками, римлянами и индусами, индоевропейцами, но и с евреями, ассирийцами, египтянами, хеттами и шумерами и т. д.; словом, семиты ли они или хотя бы яфетиды и иные народы исторических эпох, языковое их мышление при всей глубине разницы не выходит за пределы понятного нам уже сложившегося логического мышления. Здесь нет моментов того дологического состояния мысли, при котором, по правильному утверждению Леви-Брюля (Lévу-Brühl), человек имел восприятия в образах с совершенно иными ассоциациями, как это подтверждает яфетическое языкознание, с совершенно иными доисторическими ассоциациями не идей, а образов. С ними-то и связано неразрывно не перевоплощение, а действительное творчество речи, первотворчество. Когда говорят о новых языках, так русском, польском и прочих живых славянских языках, о немецком, шведском, и ином из остальных германских языков, о французском, испанском и любом другом романском языке, то было бы большим недоразумением, если бы кто предположил, что все эти так называемые новые языки представляют результаты такого же творчества, как творилась первая человеческая речь, где бы это ни происходило, как возникали первые звуковые языки. Так называемые новые языки, как и так называемые древние и древнейшие культурные языки мира, не творились в точном смысле этого слова, они не создавались, как из неотделанного материала создаются впервые формируемые предметы, заполняя пустовавшее место, поскольку таких предметов раньше ни в каких видах не было, поскольку, следовательно, звуковой речи до этого творчества вовсе не было, а возникали в процессе скрещения, слагаясь из элементов или целых слов уже существовавших в полной законченности различных языков. Здесь, следовательно, взаимоотношения сложившихся языков и их перевоплощений в пределах одинаково установившегося логического мышления, нам же нужно сосредоточиться на бесконечно длинном периоде дологического мышления, на его эпохах, когда творился язык при неустановленности еще той или иной формальной типологии речи. Поскольку мы имеем дело, следовательно, с фактами периода творения самой формальной типологии речи, тогда неразрывно связанной современной идеологиею особого дологического мышления, построенного не на базе готовых конкретных понятий, а переплетающихся друг с другом образов, мы вращаемся в кругу интересов палеонтологии речи или изучения природы языка в его доисторическом состоянии. Основная черта яфетических языков — это наличие в них доисторических переживаний, вскрывающих не только формы, но идеологию действительно первобытных эпох, наглядность материалов, необходимых для построения учения о доисторических древностях языка или палеонтологии речи. Из таких палеонтологических положений мы сейчас остановимся лишь на нескольких: 1) формы различных типологических эпох творческого периода языковой жизни выявляют больше

[190]

расхождений, чем сходств, причем особого учета требует самое восприятие этих генетически связанных форм, коренным образом различающихся в различных, даже смежных эпохах, когда они из периода языкотворчества, и отражающих в этом отношении соответственно различное мышление, в связи с различной природой социального строя в доисторическое и историческое время. Каждая эпоха творческого периода с присущим ей языковым типом знаменует тогда новое мышление. Иногда механизм языка остается в какой-либо части речи и в исторические времена тот же от структуры пережитого типа, но говорящий на нем народ успел в общем процессе развития жизни и переворота самой природы социального строя и с ним речи перейти на новое языковое мышление, мыслит по-новому, и тогда мы наблюдаем, что народ ломает или уродует завещанные формы, извращенно понимает их, ибо строит из них новое. Так, например, по отвлечении одного падежа, именно творительного, особого образования, вторичного (ед. -w, мн. -w+q), в древнелитературном языке армяне совершенно так же как истые яфетиды-грузины в своем древнелитературном языке, различают во мн. ч. всего два падежа: прямой и косвенный; в чистом яфетическом, грузинском, прямой, принимаемый за именительный, служит логическим объектом при переходном глаголе, этот падеж как бы пассивный, а косвенный служит логическим субъектом, он активный. То же самое пережиточно наблюдается отчасти и в армянском. В грузинском появление субъекта в косвенном падеже, а объекта в прямом падеже объясняется страдательной формой сказуемого, так как, например, 'охотнику’ или 'охотника убита птица’ воспринимается как 'охотник убил птицу’, причем в настоящее время грузин абсолютно не чувствует наличия формально фразы 'охотнику убита птица’, он ее и формально воспринимает так же, как понимает идейно — 'охотник убил птицу’, усматривая в им. падеже 'птица’ раз он объект, винит, падеж, сходный с им., т. е. грузины перешли на мышление исторических эпох, на мышление более новое, чем та эпоха, которая создала указанную структуру фразы, с субъектом в косвенном падеже и с объектом в прямом падеже, именительном. Между тем обнаружилось, что в обеих формах мн. числа нет ничего падежного, падежные окончания на самом деле лишь показатели множественности, и вот эти мнимые окончания именительного и косвенного падежей, те именно, что в армянском древнелитературном (им.-q, косв.-ϑ̇), наличны еще в роли лишь окончаний мн. числа в языке более древнего типа, абхазском, где нет вовсе склонения: в нем из двух окончаний мн. числа то, что в флективных языках служит для образования пассивного падежа, именительного, является множественной формой имен неразумных, а то мн. число, что в флективных языках служит для образования активного падежа, косвенного, в том же типологически более древнем языке, абхазском, служит окончанием имен разумных. Естественно, объект при переходных глаголах стоит в форме мн. числа имен неразумных, а субъект — в форме мн. числа имен разумных. Мы могли бы наблюсти стадию развития, когда не только нет еще отвлеченных категорий падежей с такими окончаниями, но нет и общественных категорий, разумных и неразумных, нет ни падежей, ни чисел, и те же окончания служат еще лишь признаками племенной принадлежности.

[191]

2) Яфетическая палеонтология речи вскрыла, что само родство языков не есть изначальное явление, равно как не изначальное явление закономерные звукосоответствия родственных языков. Даже эти звуковые корреспонденции — продукт развития общественности, ее коллективного творчества. И, естественно, ни в одной области языкового материала, формальная ли она или идейная, это творчество, сведение всех явлений к закономерным соотношениям данной новой эпохи, не доведено до конца, нет этого даже в наиболее совершенном, наиболее развитом языковом типе, типе исключительно исторических эпох, именно индоевропейском. Чем глубже входим в доисторию, тем меньше этой нажитой закономерности взаимоотношений в звуках и формах слов, ставших общими путем скрещения племенных языков. Чем древнее в доисторию, тем меньше самих этих общих слов. Потому-то для генетических вопросов исследования несхожих или иррациональных явлений языка важнее, чем те, которые легко разъясняются сравнительной грамматикой, синхронистическим учетом фактов. Яфетические языки дали прочную базу именно для этого от эпохи к эпохе учета кажущихся иначе иррациональными явлений. И этот учет в разрезе времени, диахронический, открывает совершенно новые перспективы вглубь начальных этапов развития речи.

3) И в этом отношении в яфетических языках наблюдается поразительная двойственность, когда дело имеем с яфетическими языками более развитого типа, позднейшей эпохи доистории. Мышление и здесь опередило завещанную пережиточную технику, например, в глаголах. В грузинском все происходит от глагола, точно глагол есть более древняя часть речи, но одновременно каждое имя, каждое слово, даже союз в грузинском можно спрягать, точно особой категории глагольной вовсе нет. И, действительно, палеонтология яфетических языков вскрывает, что вначале существовали лишь имена. Если мы обратимся к соответственным частям Библии, как к фольклорному материалу, или живой старине, обращающей быль в легенду, но лишь в древней записи, то мы можем признать в них по существу правильное народное предание о том доисторическом состоянии речи, которое вскрывается теперь яфетическим языкознанием, когда читаем (Бытия, 2, 20): «И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым». Словом, был момент, длинный период, многие эпохи, когда не было особой категории глаголов, были имена, те имена, которые впоследствии стали известны в грамматике под названием имен существительных и прилагательных, раньше также не различавшихся, так как первоначально в реальности были имена-представления, как бы знамения, дававшие представление, образ предмета, а не понятие, состав и действие или состояние его.

Действие и состояние этих предметов могло проявляться лишь при сочетании слов постановкой в определенном месте, не трогавшей абсолютно формы слов, остававшихся теми же, следовательно, именами, или, по выработке морфологии, то же действие или состояние могло проявляться в снабжении их, имен, морфологическими элементами, признаками взаимоотношений предметов, то приставочными частицами, то органически сросшимися окончаниями и префиксами, но эти приставки, эти префиксы и суффиксы, признаки взаимоотношений, были те же для глаголов, что и для существительных, разница была не в элементах,

[192]

а в их функциях; например, у абхазов местоименный элемент в глаголе выражает дополнение (тогда снабжаемое им слово — глагол), в имени — определение (тогда снабжаемое им слово — имя существительное). На этом общем всем языкам доисторическом состоянии речи и обосновано то, что в яфетических языках глаголы и имена имеют общие окончания, так, мн. число в глаголах выражается теми же элементами, что в именах.

Когда, однако, в языках глагол представляется основной частью речи, от которой происходит все, то это, конечно, позднейшее явление, и нигде нет такого яркого закрепления этой видимости, первородства глагола, как в семитических языках, чем существенно усекается палеонтологическая перспектива в доисторическое состояние.

4) Но для доисторического мышления недостаточно одного состояния имени. Имя должно быть семантически образным, дающим образное представление о предмете, чтобы принадлежать к доисторическому состоянию речи и рассматриваться как его наследие.

Чтобы конкретнее представить разницу между историческим и доисторическим строем значимости слов, семантики, остановлюсь на одном примере, именно, глаголе ‘восходить’ или ‘заходить’.

Тот и другой представляют в основе глагол ‘ходить’ с определенным уточнением направления, движения ‘вверх’ («вос-») или ‘вниз’ («за-»).

Такое же исторически сложившееся выражение имеем иногда и в яфетических языках, в некоторых отношениях достигших исторического состояния речи индоевропейских языков, как бы вступивших в процесс индоевропеизации. С тем, однако, отличием, что в грузинских словах aǧ-mos-vla 'восходить’ и ϑ̣a-svla 'заходить’, букв, 'нисходить’, предлоги а- (a+ǧ) 'вверх’ и ϑ̣а- 'вниз’ поддаются дальнейшему анализу, определяются генетически: ϑ̣а- значит не просто 'вниз’, а 'вниз под нами’, в 'преисподнюю’, в 'третье небо’, или 'в третий космический мир’, и вот ϑ̣а сам по себе есть грузинское слово 'небо’ ('верх’) с семантической дифференциацией) начального согласного (ϑ̣ вм. ϑ̇), так как ϑ̇а значило, как значит и теперь, наше 'небо’, по представлению доисторического человека — 'верхнее небо’, отсюда у грузин же теперь уже понятное другое название этого неба ze- ϑ̇a, букв, 'верхнее небо’, а ϑ̣а значило по дифференциации 'нижнее небо’, звуча в древне литературном с разложением шϑ̣а.

Такова история и предлога а- 'вверх’.[11] Обращу внимание на то, что, судя по частице мо-, в грузинском глаголе a+mo-svla — 'восхождение’ предполагается в мир нашего нахождения; факт же тот, что как в русском языке, так и в грузинском, в основе лежит глагол, самая отвлеченная часть речи, тогда как в доисторически установившемся значении глагол 'восходить’ является производным от образно воспринимавшегося предмета, так, например, от 'солнца’, 'утренней зари’, 'света’, 'луча’, так даже у армян — 'восходить’ ṫag-el, собственно 'излучаться’, 'подниматься’ как 'луч’, 'свет’, 'солнце’, так как ṫag это 'луч’ 'заря’, 'утро’, 'небо’, 'голова’.

[193]

И, естественно, глагол не нуждается ни в каком предлоге, равно как el-, основа армянского глагола el-an-el 'восходить’, 'подниматься’, грузинского ''выходить’ hel--sel[12], одинаково семантически восходит к слову, означавшему ‘утренняя заря’, 'солнце’, 'светило’, восходящее или выходящее в мир hel-ı (греч. ἥ-λι-ος), что имеет свои закономерные эквиваленты, и звуковые и семантические, в яфетических языках.[13]

5) Упомяну еще о существовании пучковых значений, реальных и условных, и об излучении значимости каждого из входящих в эти семантические группы слов, в центре которых стоят представления о 'небе’, 'руке’ и т. п. Особенно важны для вопроса о происхождении языка многочисленные семантические излучения 'руки’, т. е. то, что одно слово 'рука’, без всякого изменения, имеет многие десятки разнородных основных значений,[14] не говоря о том, что рука есть член тела, а названия членов тела оказались совпадающими с космическими терминами, т. е. состав человеческого тела оказался в этом отношении микрокосмом, а человек — носящим название 'неба’. В результате мы увидели, что звуковая речь в отношении слов состоит всего-навсего из нескольких первослов, не больше семи.

Опускаю в числе прочего одно из основных глоттогонических положений яфетической теории, это — скрещение, без которого не могла возникнуть никакая звуковая речь.III

Место, да и тема, не позволяют остановиться в мере соответствия важности вопросов на значении открытий, вернее наблюдений, сделанных в последние годы, последние месяцы.

Во-первых, как уже упоминали мы, чувашский язык оказался яфетическим двоими нормами. Определилось в значительной мере место чувашского языка среди яфетических. Разъяснилось не только племенное название чувашей, оказавшееся, как было сказано, разновидностью племенного названия «шумер», или «ибер», но и название соседящих с чувашами черемисов, или sˌarmǝs, оказавшихся по названию сарматами; а так как термин «иберы», с которыми через шумеров отожествляются по названию чуваши, оказался особой, древней формой племенного названия болгар, причем в неславянских болгарских словах действительно вскрылось иберское яфетическое достояние, а от племенного названия «сармат», разновидности «черемис»’а, оказалось происшедшим название сербов, то появление парно соседящих народов болгар и сарматов и на Волге, в виде разноплеменных чувашей и черемисов, а на Балканах, в виде одинаково славян болгар и сербов, еще более обострило значение передавших им свои имена племен первоначального яфетического населения Европы и взаимоотношений яфетидов со славянами, финнами и турками.

[194]

Во-вторых, еще год тому назад я был вынужден замеченными мною фактами сделать заявление в Академии наук, что индоевропейские языки представляют трансформацию яфетических языков, это вовсе не языки какой-либо особой расы. Индоевропейские языки представляют историческое состояние, яфетические — доисторическое одних и тех же языков. Год дальнейшей работы дал вскрыть племенное происхождение терминов родства в индоевропейских языках, за отсечением ‘сына’, имеющего также яфетический прототип, но иного племени. Остальные термины оказались возникшими в италской среде: это иберские, этрусские и италские племенные основы с италским племенным оформлением, т. е. родиной индоевропейской речи в ее древнейшем слое намечается Европа, этрусско-италская Европа, следовательно, Средиземноморье, из которого не исключается ни северная Африка, ни Азия хеттская. Не касаясь сейчас вопроса об индоевропейских элементах, вскрывшихся в Малой Азии с хеттскими изысканиями, не торопясь предрешать вопроса, правда ли эти индоевропейские элементы, когда они действительны, занесены сюда с италского Средиземноморья, или они первые всходы индоевропеизма там же, в хеттско- и харийско-малоазийской среде, — одно ясно, что языки масс и здесь были не индоевропейские, и в каком бы месте ни возникала индоевропейская речь, носителем ее был лишь определенный господствующий класс, господствующее сословие, и из Малой Азии или западной Европы, или из Африки, с ним, с таким господствующим классом, приносился, по всем видимостям, не готовый индоевропейский какой-либо конкретный язык или общий, никогда не существовавший, праязык, а новая типологически формация языков, переходная от доисторических яфетических к историческим индоевропейским, и куда ни заносилась она тем господствующим классом, в Азию ли, или на окраины Европы, там на месте, с наличным населением в условиях его доисторического яфетического племенного состава, вырабатывался в тот или иной конкретный уже совершенный индоевропейский язык, в Индии в санскрит, на Иране в персидский язык, в восточной и северной Европе в славянские и германские языки; каждый язык, не исключая, конечно, и русского, в своем определенном геоэтническом районе, в путях скрещения с продолжавшими в нем пережиточно существовать доисторическими яфетическими языками, совершенно так же, как греческий язык, выработался в свой своеобразный совершенный вид на месте своего нахождения, усваивая от скрещивавшихся с ним пережиточных племен доисторического населения не только речь, но и мифы, и эпос. В западной Европе этот процесс произошел два раза, первый раз в пределах Апеннинского полуострова, второй раз в более отдаленных от очага нарождения первичных индоевропейских норм районах, где доисторические пережиточные языки оказались в преобладающем количестве, и потому получились так называемые новые романские языки совершенно особого типа, не изменившие архаичной природе доисторической речи, несмотря на громадное культурно-политическое давление римской государственности. Потому-то часто, например, у французского языка больше общего и в настоящее время с яфетическими языками, чем с древними индоевропейскими языками.

[195]

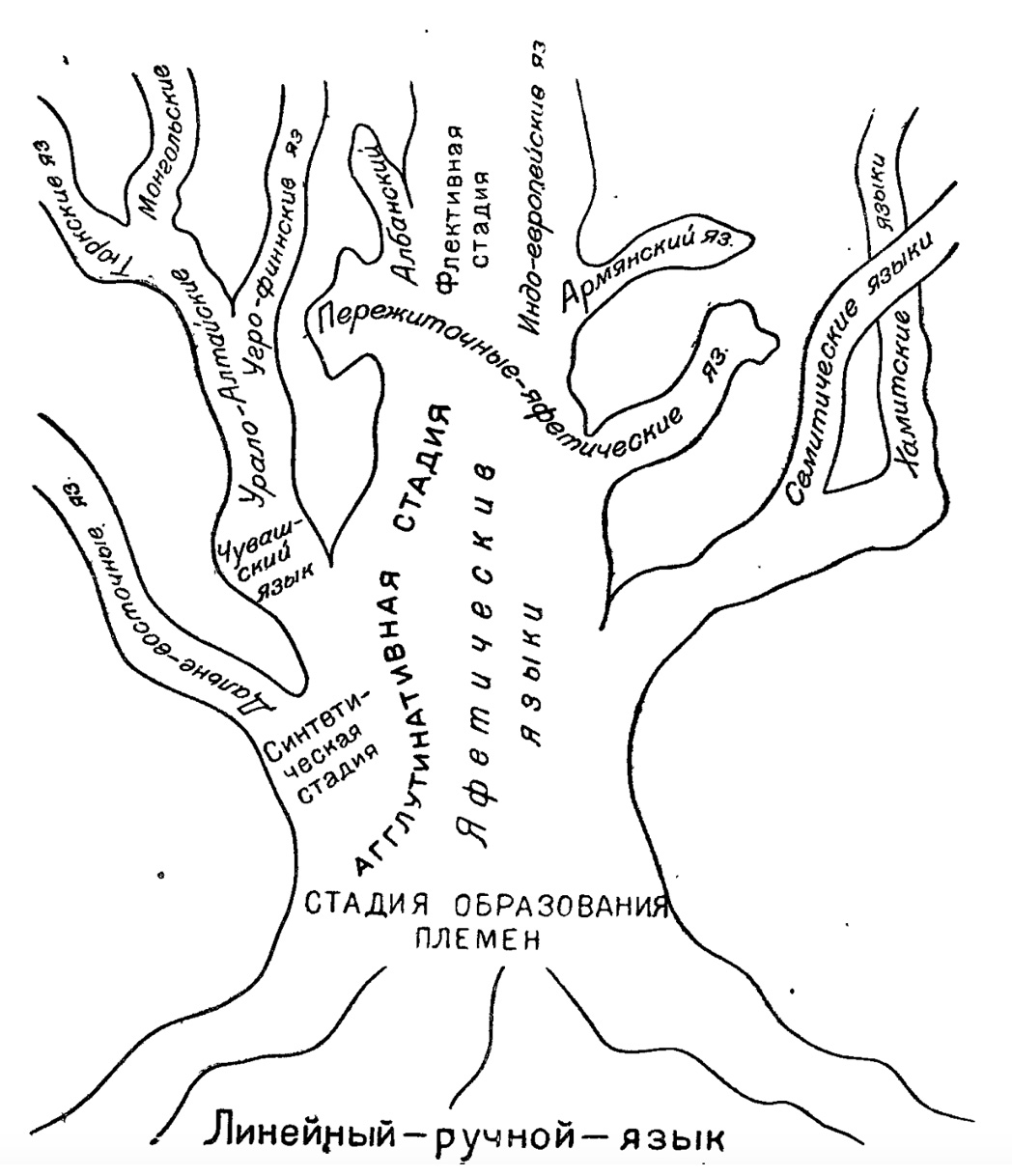

Заключу эту часть родословным деревом связанных с яфетической речью, как доисторической, языков в том виде, как это представляется пока, начав не с корней, разбегающихся в различные стороны и сплетающихся с действительно начальный языком, линейным или ручным, еще не звуковым, а сверху, однако, не с конечной вершины, до которой пока человечество не доросло, а с наличного завершения, совершенного типа, индоевропейского, возглавляющего сейчас это родословное дерево.

Итак:

1) Вершина, теоретически имеющая венчать все предшествующие стадии развития языка, — единая речь, общечеловеческая.

2) Ниже наличное завершение — индоевропейская семья языков.

3) Ниже, справа от ствола, отставший от его роста сучок: пережиточно наличные, известные с исторических эпох яфетические языки, стоящие на различных

[196]

ступенях типологического развития, с наглядным сохранением на стадии, близкой к индоевропейской структуре, пережиточных форм предшествующих эпох.

4) Ниже — отошедшая от роста ствола ветвь, ближайше родственная с флективными группами яфетических языков, семитическая семья языков.

5) Ниже, слева, отставшая от роста ствола ветвь, урало-алтайская группировка языковых семей, типологически более близкая к яфетическим языкам с агглютинативным строем, в числе их сванскому, мегрельскому, чанскому и из двух грузинских народному (не книжному древнелитературному), с чем намечается место тут же вслед за турецкой семьей с одной стороны для угрофинской группы, по всей видимости, и для монгольской, все благодаря чувашскому языку.

6) Ниже, справа, отставшая от роста ствола ветвь, хамитическая семья, которая, по выделении позднейшего вклада из семитических языков, проявляет агглютинативную и еще более синтетическую природу, т. е. характер типологического развития тех из яфетических языков, которые примыкают к абхазскому типу.

7) Еще ниже синтетическое состояние языков, в самих яфетических представленное пережиточно языками абхазского типа.

Под ним примитивы и с ними проблема о происхождении человеческой речи.

На этом родословном дереве особые места надо отвести четырем языкам: 1) двум гибридным или, вернее, в основе переходным от яфетидизма к индо-европеизму типам, одному из двух языков Армении на Кавказе и одному албанскому на Балканах и 2) двум еще переходным от яфетидизма к турцизму типам: народному из пары языков Армении на Кавказе и особняком стоящему на Волге чувашскому, который в основе также не гибрид, а переходный тип, но проявляет признаки прерванного скрещения с финскими языками и застигнут современностью в период борьбы двух уже исторического порядка процессов, по существу одинаково имперпалистически-культурных: прямого перехода на татарский язык, в результате приобщения к исламу через турок, и легкой замены родного языка русским в результате государственной русификации при посредстве православного христианского миссионерства.

Предложенное схематическое родословие не говорит вовсе ничего о жизненной технике этих перерождений самих яфетических языков и выделений из каждого этапа их морфологического развития целых групп и семей, получающих свое дальнейшее совершенствование в пределах изжитых основным стволом норм, родословие не говорит ничего об общественных формах или общественных путях самого процесса развития всех этих явлений, о роли господствовавших организаций творческих человеческих объединений, о типах господствовавших классов доисторического порядка с сосредоточением всех видов магии в своих руках, в числе средств господства которых было и владение звуковой речью, имевшей тогда еще магическое значение.

В связи с этим умалчивается самое существенное в жизни языков, именно, связь их развития с определенными социальными группировками, экономическими, находящимися в основе племенных, сословными и классовыми. Исчезает возможность говорить о цельных народных языках в прошлом.

[197]

На самом Кавказе рядом с различными по диахроническим признакам языковыми группами, каждая особого типа, хронологически предшествующего или последующего, учету поддаются типологически различные языки у одного и того же национального образования; так, например, у армян два языка, один это древнелитературный язык, он — флективный, другой, так называемый вульгарный некогда армянский, ныне со средних веков и литературный, он — агглютинативный, т. е. выходит так, что древнелитературный по типу новее, чем современный литературный язык, вообще современная массово пережившая живая речь, и это вполне естественно, так как древнелитературный язык есть сословный феодальный язык, вымерший вместе с этим сословием, а современная живая речь это язык более древнего населения, из племенного обратившийся в древности тоже в сословный, но низший, язык порабощенного социального слоя. Только по мере отмирания феодалов с их языком этот порабощенный класс выступил со своим дотоле так называемым плебейским, или вульгарным, языком и лишь в XIX в. завершил полный переход на свой классовый, некогда племенной язык, как на литературный. Отмеченное явление наблюдается и в Грузии. И здесь язык архаичного агглютинативного типа современного населения вытесняет более совершенный типологически язык феодалов древней Грузии. Здесь в борьбе решающее значение имеет победа язычества над христианском в литературе; но разве не то же самое в возникновении литературы на так называемых новых языках Европы?

Не на одном Кавказе мы, таким образом, имеем возможность проследить процесс формации различных языков в шаг с развитием форм общественности, с их сложением или разложением: племенные названия, термины лингвистической классификации, здесь сплошь и рядом употребляются как сословные, совершенно так же, как на Апеннинском полуострове слово «плебей», означающее собственно пеласга, или, что то же, этруска, но понимаемое обычно лишь как социальный термин. Ни в Армении, ни на Апеннинском полуострове, ни вообще где-либо в Европе не было и не могло быть иного национального языка в древности, как социальный, классовый. Словом, подход к тому или иному языку так называемой национальной культуры, как массовой родной речи всего населения, ненаучен и ирреален, национальный язык внесословный, внеклассовый пока есть фикция. Этого мало. Как сословия на первых порах развития выходят из племен, собственно племенных, также отнюдь не простых образований, путем скрещения, так и конкретные племенные языки, тем более национальные языки, представляют скрещенные типы языков, скрещенные из простых элементов, тем или иным соединением которых и образован любой язык. Палеонтологический анализ человеческой речи далее определения этих племенных элементов не идет, но к ним решительно и определенно приводит яфетическая теория, так что вопрос о происхождении языка сводится к вопросу о возникновении этих элементов, представляющих собою не что иное, как племенные названия. Устанавливается с несомненностью ограниченность основных племенных названий, от пяти до семи, быть может, было бы точнее, — от семи до пяти; во всяком случае в дальнейшем в яфетических языках замечается тенденция к сведению числа основных

[198]

племен к трем. Это происходит так, что постепенно различные звуковые комплексы настолько приспосабливаются друг к другу, что некоторые из них образуют пары, кажущиеся закономерными фонетическими разновидностями одного и того же названия. Но если остановиться даже на первичном числе, именно пяти племенных названиях, естественно встает вопрос: почему пять? В самом ли деле это число первично? Конечно, нет, но яфетическое языкознание доводит нас до этого примитивного пятиречья, вернее — пятисловия, в окружении таких фактических данных, наблюдаемых в самих яфетических языках, какие вынуждают нас утверждать, что звуковая речь начинает развиваться лишь с этого момента. Но почему вырабатывается пять, впоследствии семь основ, а не больше или меньше племенных названий, пять первичных элементов человеческой речи, наши материалы этого нам не говорят, и наши приемы не позволяют здесь высказывать что-либо фактически доказуемое. Следовательно, мы трактуем вопрос о происхождении языка, отнюдь не притязая на то, что им вскрывается начало начал. Речь идет лишь о возникновении и сложении звукового языка в пределах, намечающихся в настоящее время яфетической теориею.IV

К вопросу о происхождении звукового языка, специально звуковой речи человечества, мы подходим прежде всего со стороны роли слов, как носителей того или иного значения. Стороны звуковая и вообще формальная есть техника, ею определяется та или иная практика речи, но менее всего ею определяется происхождение. Мне уже приходилось обращать особое внимание в печати на исключительное преимущество яфетического языкознания именно в семантике,[15] значимости слов. Индоевропейская семантика обоснована анахронистически на житейских соображениях современного или древнего исторического быта, порою на объяснениях культурно-исторического порядка, путем отвлеченных логических построений, недоступных и прямо-таки чуждых первобытному человеку. Большую уверенность в правильности нашего подхода вселяет яфетическое языкознание, когда оно вскрывает, что «семантика вытекает, как морфология речи, из общественного строя человечества, его хозяйственно-экономически установившихся социальных условий, часто не имеющих ничего общего ни с нашими теоретическими построениями, оказывающимися в основе воздушными замками, ни с вашими реально-материальными восприятиями, анахронистически переносимыми на общественное мышление доисторического человека».[16] Такой научный анахронизм ничем не лучше того, что верующие и ученые богословы свои нынешние представления о боге переносят на первобытное человечество, в этом даже усматривают одно из доказательств бытия бога, всегда, мол, существовавшего в сознании человека. Зарождения речи вне того или иного общественного строя нет, как нет у слов иных значений, кроме порожденных определенным строем, созданным определенной хозяйственной жизнью, и вытекавшим из этого строя мировоззрением.

199 Человеческая общественность, ведь, создавалась. Ее, ведь, не было с самого начала. Однако же зачатки речи наблюдаются и у животных. Здесь основное заблуждение от неразличения языка животных и той человеческой речи, хотя и на изначальной стадии развития, которой говорим мы, все народы от самых цивилизованных до так называемых диких племен человеческого рода. Язык животных — в основе это непроизвольное природой данными средствами воспроизведение чувственного восприятия мира, в лучшем случае — это в порядке реального или условного рефлекса звукоиспускание, может быть, и звукоподражательное в их ощущениях воспроизведение. Между тем с самого начала мы должны отсечь глубочайшее заблуждение о какой бы то ни было роли звукоподражания в деле зарождения или возникновения человеческой речи. Напрасно в этом отношении лингвисты-индоевропеисты оспаривают положения психолога Вундта (Wundt). Факт же тот, что при возникновении языка человек вовсе не располагал таким количеством слов, чтобы расточать их на осознанное звукоподражательное выражение тех или иных явлений. Самое явление, звукоподражательная природа многих слов, отнюдь нами не оспариваемая, — результат позднейшей эволюции в восприятии того или иного слова за звукоподражательное только потому, что говорящий привык сочетать данное слово с определенным предметом, имеющим, действительно, в природном своем проявлении звуковое оглашение, так, например, для выражения звуков, испускаемых лошадью ртом и ноздрями, у русских слово «ржать», у грузин q̇vı-q̇yın-ı. Конечно, русскому «ржанье» вполне представляется звукоподражательным, как грузину q̇vı-q̇yını, и вполне естественно, так как тот и другой с соответственными терминами неизбежно ассоциируют определенные звуки. Но названные слова, как вскрыла палеонтология яфетического языкознания, возникли совершенно не от созвучия со 'ржаньем’, а потому, что 'ржанье’ есть природное свойство 'лошади’, ее характерный признак. Дело в том, что груз, q̇vı-q̇yını представляет удвоение основы q̇yın, праформы *q̇un<— *q̇on, что, как теперь известно, есть разновидность hon-e->hun-e, означающего 'конь’, а русское «ржать» представляет глагол, производимый от основы «рж-», стянутой еще на яфетической почве формы слова ruᴊ <- roᴊ, более древней разновидности основы lош слова «лошадь», и мы отлично знаем теперь, что груз. hune и унаследованное от яфетидов русскими «loш»||*roᴊ — это племенные, в известных случаях тотемные слова, первое ионов, второе — этрусков. Следовательно, грузинское и русское слова, означающие 'ржать’, конечно, дают представление о звуках ржанья, но сами отнюдь в своем генезисе не отражают никаких звуков, ни в малейшей мере не звукоподражательны, а определяют ржанье, как 'лошадиное’ или 'конское действо’, буквально означая, да простится мне этот барбаризм, 'конить’, или 'лошадить’. Такова же история абх. a+kır+kır-ra 'ржанье’, арм. qır-qınd id., бск. ırhın-sır-ı, и samarı-kına 'ржанье’. Дело в том, что каждое слово звуковой человеческой речи есть в источнике акт осознанного, а не аффекционального или непроизвольного действия. Животная речь пользуется в своем зачаточном состоянии аффекциональными средствами, данными природой, у одних звуками, например, у птицы, у других движениями, например, у муравья. Звуковые средства птиц громадны

[200]

в отношении пения, но это непроизвольный звук, это не звук языка. В языке не звук, а фонема, отработанный человечеством членораздельный звук, сопровождаемый работой мозгового аппарата, раньше влиявшего в тех же целях на руку, звук, направляемый мышлением, как раньше направлялось им движение руки, жесты и мимика линейной речи. Движения муравья в свою очередь не располагают и особым технически приспособленным орудием. Движение тут всего тела. Животный звуковой язык может лежать в основе позднейшего звукового художественного творчества человека, пения, музыки, а вибрация тела может лежать в основе линейного художественного творчества, пляски и т. п. Ни тот, ни другой путь не вел к человеческой речи.

Возможно, что антропоиды, как зоологические типы, не развившие еще общественности, владели этим аффекциональным или спонтанным языком, шедшим из физических их данных и потребностей. Но языковые возможности человека на этой стадии развития отстраняем из обсуждения; отстраняем, однако, не потому, что таким материалом из наблюдений над людьми еще не располагаем. Можно воссоздать эту звериную речь не очеловечившихся еще людских особей на основании наблюдений над животными, от которых человекообразное существо в то время, если отличалось, то не преимущественными качествами, а сравнительными несовершенствами. Может ли натуральными данными человек соперничать в пении с соловьем, вообще в быстроте и свободе движений с птицами, даже в беге с ланью, лошадью, верблюдом и т. п., в силе со львом, медведем и т. д., и т. д.? Можно подумать, что человек нарочно был создан беспомощным для самозащиты, но приспособленным для создания искусственных приемов и средств борьбы за существование. Факт налицо, что нужда, именно нужда заставила человека искать возмещения своих физических недостатков в развитии способов труда, искусственных приемов и создании искусственных орудий, в развитии прежде всего концентрации сил, общественности и организации коллективного труда, с чем органически связано и усиление потребности в языке, неизбежная paбoтa над ее созданием. Природная, физически данная от начала звуковая речь такая же фикция, как создание ее богом в наивной библейской форме наделения человека нужными словами или иным каким-либо путем. Впрочем, и по Библии непосредственным творцом речи выводится сам человек.

Отстраняем природой данную звериную звуковую речь из обсуждения и потому, что природа человеческой речи иная, и не из звуковой техники берет она свое начало. Первая человеческая речь не звуковая. Она не только не была звуковой, но не могла быть, так как первобытное человечество осознавало и воспринимало окружающий мир в образах, для передачи которых звуки не годились бы и в том случае, если бы они были в его распоряжении, между тем они не были еще приспособлены. Из анатомического состояния палеолитических челюстей ученые заключают, что хозяева их должны были стоять в самом начале выработки языка. Однако несколько поторопились специалисты, наделяя человека первых эпох техникой изобразительного искусства и артистическим воспроизведением образов в линиях. Человеку, еще не говорящему, готовы были ученые присвоить, реалистически исполненные картины. В новейшее время этнологи приходят

[201]

к мысли, что звуковая речь требует известной материальной подготовки. Действительно, первобытный человек, не владевший членораздельной звуковой речью, был рад как-либо указать или показать предмет, и для этого он располагал особым приспособленным в этих целях инструментом, рукой, так отличающей человека от остального мира животных. И сейчас так называемые дикие племена пользуются рукой, одно племя, например, для выражения 18 понятий, но некоторые из них, приводимые специалистами, обнаруживают, что мышление этих «диких» племен вовсе не первобытное. Наоборот, важнее для истории возникновения речи тот факт, что в яфетических языках многие десятки слов выражались основой слова 'рука’; не менее важно то, что понятие 'показывать’ получено от понятия 'рука’, так, например, груз. ϑu+en-eba 'показывать’ от ϑu↖шu (шум.) 'рука’. Пока, однако, не возникало членораздельной звуковой речи, наследственно воспринявшей все достижения линейного языка с помощью руки, это природой данное орудие, собственно две руки, являлись выразителями речи: рука пли руки были языком человека. Жесты, мимика и в некоторых случаях вообще телодвижения исчерпывали средства языкового производства. Это держалось так долго, что и по возникновении членораздельной звуковой речи доисторические люди не имели еще адекватного слова для выражения 'говорить’. Собственно, даже за этническую эпоху доисторического периода общего понятия 'говорить’ не существовало. Можно было сказать о конкретной той или иной речи шумерской, скифской, иберской, этрусской, или расенской, италской, ионской, что такой-то говорит по-этрусски, по-италски, по-ионски и т. д., и это выражали глаголом от соответственного племенного названия, как-то: он 'иберит’, 'этрусцит’, или 'расенит’, 'италит’, 'ионит’ и т. д., и это в отношении человека значило 'говорит соответственно, как человек данного племени’ (поскольку племя и индивидуум носили одно и то же название), как 'ионит’ и 'этрусцит’ означало одинаково и 'говорит’, первично в соответственной среде и 'ржет’, когда речь шла о лошади данного племенного образования, но родового понятия, вообще 'говорения’ не существовало как не существовало, как видно из указанного положения дела, попытки, да и возможности в термине 'говорить’ отобразить технику речи. Потому, конечно, надо признать нереальным, когда в несомненно доисторически архаическом грузинском выражении pır-metk̇vel-ı усматривалось мною указание на доисторическое восприятие техники общения и возникновения самой речи. По-грузински 'говорящий’ pır-metk̇vel-ı, 'говорит’ — ı-tk̇v- ıs, однако основа tk̇u (—>ϑqu)<-ṫku↘sku, отсюда трехсогласный корень tk̇w имеет много других значений, так как, собственно, это значит 'скифиı’ (‘человечит по-скифски’), точно так же как 'ржет’ значит 'лошадит’ ('этрусцит’, или 'расенит’), — и вот все-таки палеонтологически важно отметить, что грузинский уточняет в сторону языкового действия этот глагол прибавлением слова pır, означающего, впрочем, не только 'рот’, 'уста’, но и 'лицо’, почему 'говорящий’, по-грузински pır-metk̇vel-ı. букв, 'скифящий устами’ или 'лицом’, а 'не-говорящий’, 'бессловесный’ — pır-u-tku-ı, букв, 'не скифящий устами’ или 'лицом’, так что по грузинскому термину отнюдь нельзя настаивать, что речь имеется в виду лишь звуковая, язычная, а не линейная,

[202]

мимичная, лицевая, собственно в дальнейшем ее развитии более совершенная — жестами, ручная. И, действительно, в звуковую речь переходила связанность образов ручной речи, что пережиточно сохранилось даже в наличных яфетических языках; так, как будто от глагола 'называть’, 'именовать’ происходит слово 'имя’, как 'зов’; на самом деле 'имя’, как 'обозначение’, 'указание’ оказалось происходящим от 'руки’, указывающей части тела, потому-то, например, глагол ṫoda в грузинском одновременно значит в форме u-ṫoda 'протянул ему’, 'преподнес ему’, происходя от ṫod (—>tot) 'рука’, 'лапа’, я 'называл его’, собственно 'указал на него’, букв, 'рукой (сделал) на него’ (последнее палеонтологически, как откапываемый в звуковой речи пережиток линейного, или ручного, языка).

Язык ручной, однако, также далеко не речь вне осознанного рефлекса, это не речь, целиком идущая непроизвольно из внутренних Физических стимулов. Ручной язык предполагает технически развитость регулирующего мозгового аппарата и связь с ним, идеологически общественность, хотя и примитивен), и ее отражение в образах, указывавшихся рукой с дополнительной линейной изобразительностью посредством лица, мимикой.

Ручной язык не только давал возможность выражать свои мысли, образы, понятия и общаться с коллективом, но и развивать представления, как средства общения и с чужим, и своим племенем и затем также его отдельными членами, уже в интимных потребностях личной жизни, тогда еще не выделявшейся в коллектив.

До какого совершенства общения и богатства речи можно дойти с ручным языком, можно судить по следующим примерам.

В Австралии у племени Warramunga вдовам запрещено говорить иногда в продолжение 12 месяцев, и за это время они общаются с другими исключительно языком жестов. Вдовы так налавчиваются в этом языке, что они предпочитают пользоваться им, а не звуковой речью, и тогда, когда ничто их к тому ее принуждает. «Не раз, когда в поле происходит собрание женщин, царит почти полное молчание, между тем они поддерживают оживленную беседу пальцами, или скорее руками (de leurs mains et de leurs bras): много знаков речи состоит в том, что беседующие помещают руки, может быть, и локти в последовательно изменяющиеся положения. Они таким образом разговаривают быстро, и очень трудно подражать им в жестах».[17]

Ручной язык с мимикой пользуется распространением по всей Южной Америке. Индейцы различных племен не понимают друг друга, когда они говорят звуковой речью, и им необходим язык жестов для бесед.[18] Наконец, в Северной Америке язык жестов был в повсеместном употреблении. Один исследователь Америки пишет: «Можно бы написать большую грамматику языка жестов... О богатстве этого языка можно судить по тому факту, что два индейца различных племен, из которых ни один не понимает звуковой речи другого, могут провести

[203]

полдня в беседе и болтовне, рассказывая друг другу всякого рода истории движением пальцев, головы и ног».

Сославшись на работу американского ученого Кушинга (Cushing) о взаимодействии ручного языка с звуковым, в которой автор рядом с ручным языком вводит смелый, но многозначительный термин «ручные восприятия»,[19] Леви-Брюль отмечает весьма важный факт одновременного существования языка жестов с звуковым языком.[20]

Однако, принимая охотно общие линии оценки важности ручного языка современных нам примитивных племен для понимания первичной природы звуковой речи, никак не можем согласиться с тем, что наблюдаемые теперь конкретные технические приемы ручной речи или ручного мышления могли бы быть использованы без предварительной палеонтологической очистки ее от позднейших наносных черт и особенностей в разъяснение происхождения звуковой речи, точно эти языки современных примитивов в самом деле находятся на этапе развития человеческой речи тех доисторических эпох, когда еще не возникала нигде звуковая речь. Раскопки в совершенно развитых яфетических языках нас доводят до слоев человеческой речи более древних эпох в лучшей сохранности примитивизма. Достаточно указать, что Леви-Брюль приводит поражающие его архаические черты в глаголе 'ходить’ одного из современных примитивных языков, между тем Яфетическим языкознанием документально устанавливается, что в действительно первобытной речи особой категории глаголов не было вовсе, а когда возникли глаголы, то и тогда особого глагола для понятия 'ходить’ не было: были звуковые символы для выражения 'бытия у кого-либо предмета’, собственно 'владения’ им, указания места назначения, куда всегда предполагалось шествие, нельзя было выражать, что кто-либо 'идет’ вообще, а непременно в какую-либо сторону.

Как ни богата могла быть ручная речь (и, по всей видимости, была), она, разумеется, не обладала средствами для выражения полноты новых представлений и понятий, возникавших с развитием общественной жизни, нарождением новых, дотоле невиданных форм, зависевших от новых Форм хозяйственной жизни. Достаточно сказать, что ручной речью можно было пользоваться лишь при свете, это был язык преимущественно дня, ночью во мраке оставлявший человека при одних средствах животного в беспомощном состоянии. Нужно ли доказывать, что общественность, построенная на началах естественного хозяйства, на довольствовании готовыми в природе видами пищи и на добывании готовым же от природы орудием, руками, никак не могла вооружить человека для создания такого сложного аппарата человеческого взаимообщения, как звуковая речь,— не могла потому, что дело шло об осознании возможности созидать из данного природой материала приспособленное к общественным навыкам творчества орудие для выражения своих мыслей, а природой данный звуковой материал сводился к одному лишь примитивно-племенному комплексу. Палеонтология яфетических языков бесповоротно устанавливает, что вначале у племени-примитива был

[204]

лишь один такой звуковой комплекс, он же позже название данного племени и человека данного племени, которого никто сторонний не мог дать, так как это эпоха, когда еще никто не владел звуковой речью, а внутри племенного примитива этот звуковой комплекс был еще звериный звук, лишь впоследствии очеловеченный в своем развитии в членораздельность.

Следовательно, сначала дошли до потребности звуковой речи и нотой стали вырабатывать нужные для этого звуки? Ничего подобного.

Самое очеловечение натурального животного звука должно было произойти независимо от потребностей несовершенного ручного языка. Очеловечение животного звука могло последовать лишь по общественном его использовании в процессе или для коллективно устраиваемой забавы, или для коллективно совершаемой работы, одинаково массовым инстинктом направляемой и требовавшей для своего осуществления протяжного повторения животного звука, неизбежного его подчинения связному или прерывистому течению производства.

Так называемые бессловесные песни, о которых у армян с презрением говорит историк-схоластик Хоренский, песни, поныне существующие у абхазов и мегрелов, равно у грузин и других сродных племен, своими припевами нам помогают в определении того единого слова, без которого невозможна ни одна производственная (рабочая или военная, чародейственная) песня, т. е. в этих припевах Aba delıa, delıa, Orıra da оrı, rаша — or-ı, del-ı, rаш-а названия богов, пережитки племенных тотемов.

Это было, как мы теперь уже знаем, обращение к тотему, что явствует и из других обстоятельств. Им можно было выразить в звуках самый главный, самый нужный, впоследствии самый священный и сокровенный из имевшихся у человека образов, и хотя бы в этом одном важнейшем случае заменить звуковым словом 'руку’. Повторность звукового комплекса являлась магическим средством, что пережило и в общественности с совершенной звуковой речью: в ней уже в соответственной области языка, религиозной, то же самое выражается в повторении одной и той же мысли, одного и того же выражения не только у язычников, например, в халдских клинописных надписях ванских царей на колоннах храмов или дворцов, но и у христиан до сего дня, когда без конца повторяют, например, 'господи, помилуй’. В первичных песнях, всегда общих, хоровых, когда ее было еще звуковой речи, таким магическим звуковым комплексом могло быть лишь единственное членораздельное слово, впоследствии и название, и тотем данного племени-примитива.

Да и употребление первой звуковой речи не могло не носить характера магического средства, отдельные ее слова не могли не ценить как чародейство. Ею дорожили и ее хранили в тайне, как в тайне хоронят по сей день чародейственный особый охотничий язык. По переходе же при тогдашних скудных средствах устной речи в более широкое пользование из рук владевшего ею класса, по смешении различных племен-примитивов, немногие природные для них звуки, один у каждого примитива, по всем видимостям, используются как некоторый служебный придаток к звуковой речи, как теперь, наоборот, звуковую свою речь мы приправляем движением рук, мимикой и т. п. Чтобы переработать

[205]