[20]

Глава II

Вопросы теории и метода типологии

Переходя к характеристике взглядов советских языковедов 20-40-х годов на общие вопросы теории и метода типологического исследования, необходимо учитывать наличие в этот период весьма типичной для истории любой формирующейся науки ситуации. В виду имеется то обычно возникающее в эпоху становления новой дисциплины обстоятельство, что причастные к ней исследователи, как правило, не занимались эксплицитной разработкой своей теории и метода. В соответствии с этим обстоятельством было бы тщетным искать в нашей специальной литературе того времени специальные рассуждения о предмете и целях типологических штудий в лингвистике, а также о его методах и, в частности, о принципах исторической типологии. И теория и метод фактически формировались параллельно с самим типологическим изучением конкретного языкового материала в работах эмпирического плана.

Представляется довольно естественным, что в этих условиях у авторов далеко не всегда присутствовало сколько-нибудь отчетливое понимание специфики самого жанра предпринимавшихся ими исследований. Было яспо, что последние резко контрастировали со сравнительно-историческими (генетическими), определенной альтернативой которых они поначалу даже нередно мыслились. Вместе с тем с самого начала в обиход этих штудий в качестве опорного было введено понятие языкового типа. Интересно, что именно в этих исследованиях впервые в истории лингвистической науки получил специальное употребление сам термин «типология», призванный служить обозначением некоторого аспекта структурного изучения языка. В последней связи следует подчеркнуть, что вопреки встречающемуся в некоторых публикациях мнению, согласно которому этот термин впервые появляется в языкознании около 1928 года (наиболее ранний случай его

[21]

употребления Дж. Гринберг фиксирует в тезисах Пражского лингвистического кружка, представленных I славистическому конгрессу и опубликованных в 1929 г.[1], термин «типология» засвидетельствован в двух статьях Н. Я. Mаррa, подготавливавшихся им к печати еще в 1923 г: Вeстe с тем производный от него термин «типологический» неоднопратно встречается уже в одной из его публикаций 1920 г.[2] Как известно, к концу 20-х годов термин «типология» получает распространение и в работах некоторых других авторов[3] (в работах В. А. Богородицкого, подошедшего к типологическим исследованиям к 20-м годам, его соответствием оказывается «аналогическое сравнение»).

Однако место типологии в ряду других лингвистических дисциплин и, в частности, ее реальные взаимоотношения со сравнителъно-историческим (генетическим) языкознанием оставались неясными. Красноречивым свидетельством такого положения вещей в рассматриваемый период может, например, служить нередко высказывавшееся в работах 30-х годов наивное представление о необходимости преодолеть ряд важнейших постулатов традиционного (собственно, сравнительно-исторического) языкознания и среди последних — генеалогическую классификацию языков и праязыковую гипотезу, заменив их постулатами структурно-типологического характера (за таким подходом можно усмотреть, впрочем, и осознание огромной важности типологии для наyки о языке в целом).

Так, на ранних этапах разработки в совеском языкознании типологической пробдематики получила распространение иллюзия, будто сформулированное при этом понятие типологической группировки языков (в терминах той эпохи — тип, вид) способно полностью заменить собой разработанное всем предшествовавшим развитием лингвистики понятие генетической семьи языков (аналогичному соблазну в зарубежном языкознании несколько более поздней поры поддался, как известно, Н.С. Тру-

[22]

бецкой, по мысли которого, генетическое попятие языковой семьи могло уступить место понятию языкового союза, как некоторого ареального объединения языков на конвергентной основе[4].

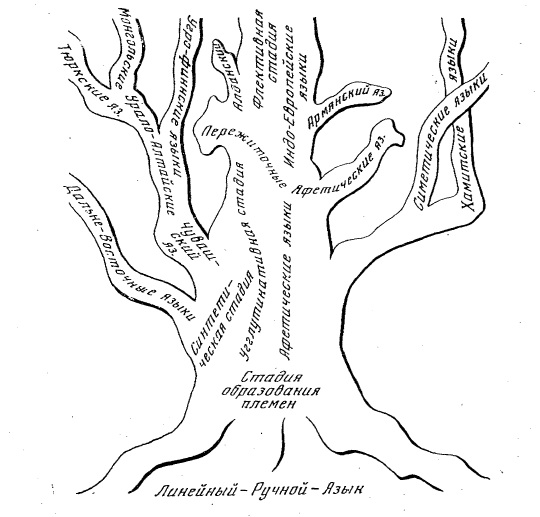

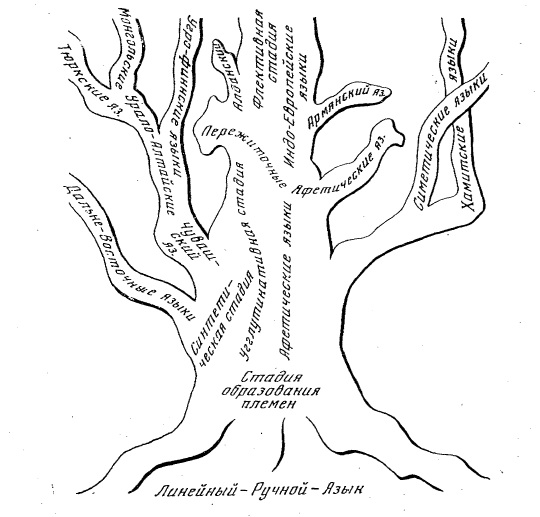

Впервые объектом подобной интерпретации послужили индоевропейские языки. «Индоевропейская семья языков,— писал в 1924 г. Н. я. Марр,— типологически есть создание новых хозяйственно-общественных условий, по материалам же, а пережиточно и по многим: конструктивным частям, это дальнейшее состояние тех же яфетических языков, в Средиземноморье — своих или местных на определенной стадии их развития, в общем новая по строю формации. Такие более наглядные гибриды как например, языки Армении (как известно, автор усматривал в древнеармянском отложения, по существу, двух неоднородных языковых пластов.- Г. К.), отчасти и албанский язык, не воплошение позднейшего скрещения индоевропейских языков с яфетическими, а представители переходного состояния на промежуточном этапе между чистыми яфетическими и совершенными индоевропейскими языками; это — языки, отошедшие от доисторического состояния яфетической семьи и не дошедшие до полного индоевропеизма»[5]. Отражением такого подхода на определенном этапе явилась разработанная им схема родословного дерева, в которой генетические группировки языков мира он пытался подчинить предполагавшимся формально-типологическим стадиям развития речи (см. схему)[6]. Подобная иллюзия, занимавшая определенное место в общем русле критики младограмматического «индоевропеизма», в течение целого ряда лет разделялась и некоторыми другими отечественными лингвистами, отстаивавшими концепцию «нового учения» о языке.[7]

Вместе с тем уже в известном докладе и. и. Мещанинова о языковых классификациях, зачитанном в 1934 г., наметился очевидный отход от такой точки зрения, поскольку в нем группировки языков по семьям «систе-

[23]

мам») и типам, хотя и представляются еще не вполне равноправными, все же признаются языковыми объединениями принципиально различного характера[8]. В самом начале 40-х кодов эта иллюзия уже, по-видимому, полностью исчезает со страниц специальной литературы, уступая место современным представлениям о типологических классах и генетических группировках языков. С. Д. Кацнельсон отмечал в тот период, например, что «как типологическое родство служит основанием для различного рода типологических классификаций, так материальное родство, если оно простирается на достаточно широкий круг явлений, служит основой для генеалогической классификации»[9]. Более того, с этого времени в работах советских языковедов начинают встречаться призывы к необходимости сочетать генетические и типологические

[24]

исследования. Так, в частности, В. М. Жирмунский неоднократно подчеркивал тезис, согласно которому путь к построению «стадиальной истории» языка лежит через сравнительную грамматику и что «сравнительная грамматика генетическая должна опираться на сравнительную грамматику типологическую»[10].

При характеристике наиболее общих принципов типологического исследования, которыми в той или иной степени руководствовались отечественные языковеды той поры, прежде всего заслуживают упоминания принцип системного подхода к типологизируемым явлениям и принцип историзма, прямо согласующиеся с системностью и историчностью самого исследуемого объекта.

Хотя фактическая доминанта системного анализа не декларировалась в специальной литературе эксплицитно, она давала о себе знать в целом ряде существенных отношений. Во-первых, она заявляла о себе в стремлении увидеть явыковой тип как некоторую целостную и, следовательно, разноуровневую совокупность структурных признаков-координат языка. Во-вторых, она сказывалась в поисках той естественной иерархии, которую образуют разноуровневые явления языка. В-третьих, она отчетливо проявлялась в многочисленных попытках вскрыть, опираясь на закономерности структурной иерархии, конкретные импликативные зависимости, существующие в рамках языкового типа.

Не менее очевидную реализацию получал и принцип историзма. Он отражался уже в понимании языовыx типов как не только изменяющихся систем, но и систем, переживающих подлинную историю (отсюда вытекал, в частности, взгляд на «смешанные» типы, как на величины, отражающие момент развития; ср. также широко разделявшийся в рассматриваемых работах тезис об историческом характере лексических и грамматических категорий). Именно этим принципом стимулировались, как известно, настойчивые попытки усмотреть определенную историческую перспективу в смене языковых типов. Hаконец, с ним была связана и отчетливая подчиненность историко-типологических исследований определенной концепции глоттогенеза.

[25]

Принципам систнмного анализа языка обязаны отечественные лингвисты разграничением двух разновидностей типологического исслецования — чисто формальной типологии, рассматривающей структурные характеристикиязыка в отвлечении от передаваемого ими содержания, с одной стороны, и контенсивной (точнее — содержательно ориентированной) типологии, рассматривающей совокупность структурных характеристик языка в их обусловленности сферой языкового мышления, с другой (тем самым в последней находил свою реализацию подход к языковой форме в связи с передаваемым ей содержанием). О том, насколько четко проводилось такое разграничение, красноречиво свидетельствует, в частности, следующая формулировка В. М. Жирмунского: «Вообще между языками тюркскими и индоевропейскими наличествует большое типологическое сходство грамматической стрyктуры, несмотря на различие лексического материала и строевых элементов. Противоположность так называемой агглютинации и флексии не отражается на этом сходстве, так как в сущности она не затрагивает строя языка как отражения мысли, а касается скорее технического оформления строевых отношений…»[11].

Можно думать., что именно доминанте системного анализа обязано в конечном счете активное участие многих отечественных языковедов прошлого в борьбе с безраздельно господствовавшим в ту эпоху европоцентризмом лингвистического описания разнотипных языков мира, который находил свое выражение в некритическом использовании традиционно сложившегося в лингвистике дескриптивного аппарата, абсолютизировавшего лексические и грамматические категории языков номинативного строя. В соответствии с таким подходом они подчеркивали необходимость осознания факта, что строй индоевропейских языков является весьма варьирующей реализацией лишь одной из типологически воз можных структур. Отсюда вытекали и их очень настоятельные рекомендации исследователям последних ближе познакомиться со структурным разнообразием дpyгиx языков (равно как и практику воспитания молодого поколения индоевропеистов, в той или иной степени владеющих и неиндоевропейским языковым материалом)[12]. В то же время их не-

[26]

редко недостаточно четко формулировавшиеся упреки в адрес «буржуазной индоевропеистики» в ее замкнутости пределами одной семьи следовало, конечно, понимать не как требование вовлечь в сферу индоевропейского языкознания и материал иных языковых семей, как они воспринимались Е. Д. ,Поливановым, а как признание необходимости взглянуть на факты индоевропейских языков с более широкой типологической точки зрения (здесь будет уместным заметить, что у большинства отечественных типологов рассматриваемой эпохи термины «индоевропеистика» и «индоевропеизм» употреблялись, по-видимому, в качестве синонима к термину «формальный компаративизм», служившему совокупным обозначением методических слабостей младограмматизма). Как известно, перспективность обращения в изучении истории индоевропейских языков к гипотезам сравнительно-типологического порядка признается видными индоевропеистами современности (ср., например, работы У. Лемана, О. Семереньи, Т. Б. Гамкрелидзе, Бяч. Вс. Иванова и др.).

Несмотря на начатое продвижение в сторону цельносистемной типологии, конкретные успехи в разграничении структурных комплексов номинативного и эргативного строя и некоторые другие удачи, не следует все же переоценивать последовательности наших предшественников в реализации принципа системного подхода к языку. Достаточно указать в этой связи на то обстоятельство, что ими, по существу, не принимался в расчет фонетический уровень языка, уже сам по себе характеризующийся совершенно определенной системностью своей организации.

Не будет, вероятно, ошибкой сказать",что формальнотипологические штудии не получили в нашей науке рассматриваемого периода сколько-нибудь заметного развития. В какой-то степени это обстоятельство было подготовлено уже предшествующей историей русского языкознания. Скептицизм в отношении объяснительных возможностей формальной типологии особенно возрос в начале 30-х годов, когда стало совершенно очевидным, что предпринимавшиеся попытки усмотреть историческую перспективу в чередовании аморфного, агглютинативноко и флективного типов не принесли какого-либо успеха, и когда все отчетливее стала проявляться тенденция к борьбе с традиционным морфологизмом в подходе к изучению грамматического строя языков, опиравшаяся на формировавшиеся тогда новые представления о естествен-

[27]

ной иерархии структурных уровней языка (о чем см. ниже, на с. 44). Бросается в глаза, в частности, что за весь этот период не было внесено сколько-нибудь значительного вклада в теорию формальных структурных типов языка.

Все же было бы несправедливым не заметить, что первые шаги советского языкознания сопровождались некоторым интересом к проблематике формально-типологических исследований, главным образом — к доставшимся ему в наследство известным вариациям морфологической классификации языков. Однако, поскольку условность и ограниченность последних были уже достаточно очевидными, их использование сопровождалось рядом оговорок и коррективов.

Так, во-первых, предполагалось дополнить пользовавшуюся наибольшей популярностью трехчленную схему (в составе аморфного, агглютинативного и флективного типов) некоторыми дальнейшими подразделениями. «Наше родословное дерево, данное в работе «О происхождении языка»,— писал Н. Я. Марр,— было построено по схеме развития формальной типологии, распределения языков по тому, что в одних языках нет никакой морфологии, это в так называемых аморфных или синтетических языках, в тех, которые называются также моносиллабическими или односложными; в других языках имеются уже наросшие образования различных типов,— это в языках морфологических, в которых различаются образования форм агглютинативное и флективное. Но не говоря о том, что и в аморфных или синтетических мы не наблюдаем одного типа,— морфологические языки также далеко не ограничиваются делением на типы, агглютинативный и флективный, мы уже видели, что агглютинация бывает простая и непосредственная и сложная или местоименная»[13].

Во-вторых, не менее очевидным явилось и то, что формальная морфологическая характеристика языка игнорирует его содержательную структуру. Как отмечала Р. О. Шор, морфологическая классификация «совершенно оставляет в стороне второй существенный момент, характеризующий морфологию (грамматический строй) языка — выбор тех здачений и отношений между значениями, которые язык кладет в основу своих грамма-

[28]

тических категорий, которым он дает формальное, грамматическое выражение»[14]. Поэтому с самого начала предполагалось обнаружить хотя бы типовые закономерности семантического развития лексики. Этим и диктовались активно предпринимавшиеся некоторыми авторами опыты выявления так называемых семантических гнезд или пучков, сопровождавшиеся попытками определения исходных и производных значений слов (при этом наблюдалась определенная эволюция метода исследования от анализа ассоциаций по форме и материалу к анализу ассоциаций по функции, т. е. к методу так называемой функциоиальной семантики). Как известно, отсутствие строгой методики анализа не позволило сформулировать сколько-нибудь достоверные закономерности семантической эволюции слов. Интересно, однако, другое. Существуют некоторые основания предполагать, что именно в этот период впервые наметилось интуитивное обособление собственно формальной и ориентированной на содержание типологических схем. Так, именно в этом смысле можно понимать следующие слова Н. Я. Марра: «…тут и возникает вопрос о расхождении формальной типологии или морфологии данного языка или данной группы языков со словарным составом... получается, что один и тот же язык в отношении внешней типологии может сходиться с одной группой языков, а в отношении словаря, с другой группой языков. Ясно, что классификация языков должна учесть и эту сторону взаимоотношений...»[15]. Несколько более явным образом об этом свидетельствует более позднее высказывание И. И. Мещанинова, согласно которому при анализе содержательной стороны языка «вначале основной упор был взят на семантику и форму слова с установлением законов семантических переходов, в частности, функциональной семантики. 3начение слова привело к исследованию значения. Функциональных частей (разного рода приставок, аффиксов), рассматриваемых как результат трансформационной перестройки слова (из отдельного слова получилась словообслуживающая приставка). Отсюда путь исследования перешел через морфологические частицы вообще на морфологию, следовательно и на синтаксис. Teм самым выдвинулось задание прослеживания смысла фразы и ее

[29]

оформления в речи как словарным запасом, так и другими формальными же средствами речи, а именно морфологиею и синтаксисом ... »[16].

Наконец, в-третьих, вплоть до 1931 г. в нашей науке предпринимались попытки представить морфологические типы в виде последовательных фаз на универсальной шкале языкового развития, соотносимых с определенными экстралингвистическими стимулами. По существу, однако, дело при этом ограничивалось соответствующими декларативными положениями, отстаивавшимися в отдельных работах[17]. Посколькy уже выявившиеся к тому времени факты цикличности в преобразовании формально-морфологических типов оказались с ними в очевидном противоречии, весьма яркой чертой работ всего последующего додискуссионного периода было резко отрицательное отношение к тезису некоторых зарубежных языковедов (М. Бреаль, О. Есперсен и др.), согласно которому флективныiй строй современных индоевропейских языков представлялся некоторой высшей ступенью языкового развития в сравнении с агглютинативным и аморфным типами. Основной ошибкой такого понимания представляся формальныйподход в понимании самой сущности языковой эволюции (использование в качестве критериев оценки языкового прогресса элементов языковой техники).

«Прогресс в формальном строе, в попимании этих ученых, — писал С. Д. Кацнельсов, — не затрагивает мыслительного содержания языка и остается целиком в области языковой техники. Этот переход (от синтетизма к аналитизму. — Г. К.) они интерпретируют как процесс рационализаци и формального упрощения. ‘Тот язык находится на высшей ступени, — заявляет Есперсен, — который дальше других продвинулся в искусстве достигать многого с помощью незначительныx средств или который, другими словами, может выразить наибольшую сумму значений наипростейшим образом ... ’»[18]. — Важнейшее достоинст-

[30]

во английского had сравнительно с готским habaida cocтoит с этой точки зрения как в том, что коротенькое английское слово заменило тяжеловесное готское слово, требующее большей затраты мускульной энергии, так и в том, что оно заступило место не одной только формы 3-го лица, но и всех остальных лиц данного времени. Редукция окончаний, как подчеркивает Бреаль, устраняет из языка лишь такие формальные элементы, которые являются излишними и не несут никакой полезной нагрузки в общем механизме речи[19]. Во всех построениях этого рода оставляется, следовательно, открытым вопрос: присущ ли языку прогресс в области его мыслительного содержания? Мыслительное содержание языка может при этом представляться неизменным и постоянно равным самому себе либо растущим и развивающимся. Но во всяком случае не о нем идет речь во всех этих рассуждениях о прогрессе языка. И в этих концепциях, как и в представлениях младограмматической эпохи в целом, эволюция строя языка и развитие мышления предстают как параллельные, друг от друга независимые и нигде не сходящиесл ряды»[20]. К аналогичному выводу приходила в этой связи и В. Н. Ярцева. «Распад флексий при развитии аналитичесиого строя, — отмечала она в том же году, — Есперсен считает прогрессивным явлением, так как это упрощает язык с точки зрения формы, а прогресс в языке, по его мнению, и состоит в выражении того же самого содержания более простыми средствами. Таким образом, развитие языка для Есперсена целиком подчинено принципу утилитарной рационализации. При этом Есперсен принимает во внимание только эволюцию формы в языке, не считаясь с развитием самого содержания, или, точнее говоря, не замечал егo »[21]. Нетрудно заметить, насколько существенный шаг обозначают подобные соображения в сторону современного понимания проблемы, усматривающего сущность языкового развития скорее в содержательной стороне строевых элементов языка. Небезытересно, что уже в то время отечественные авто-

[31]

ры скорее связывали развитие аналитизма с интенсивными языковыми контактами. Имея в виду именно последние, С. Д. Кацнельсон писал, что «для победы аналитического строя необходимо стечение обстоятельств, более или менее случайное для истории языка в целом. Если в силу определенньiх конкретно-исторических причин обстоятельства этого рода в болmiей мере сопутствовали, скажем, истории английского и персидского яpывов и в меньшей мере — русского и немецкого, то можно ли видеть в этом проявление внутренних закономерностей развития языка и превращать результат воздействия таких причин на формальный строй в общее мерило прогресса? Как подавляющее большинство исследователей конца XIX и начала ХХ вв., Есперсен, следовательно, элиминирует категории мышления из исследования эволюции грамматического строя»[22]. Аналогичным образом, по мнению А. В. Десницкой, «индоевропейский флективный строй... представляет собой вовсе не закономерный этап по пути морфологического «прогресса», а результат конкретно-исторических условий языковых смешений, обусловивiих пестроту грамматических показателеq, а также их фонетическую редуцированность, соединяющуюся с утратой, затемнением их некогда самостоятельного лексико-грамматического значения»[23].

Традиционная линия формально-типологических исследований почти целиком получила свое продолжение в рамках созданных в то время ряда описательныx грамматик. Наиболее заметная совокупность соответствующих наблюдений относилась здесь к кодстатации специфики агглютинативного строя на материале тюркских, финно-угорских и некоторых других языков) сравнительно с особенностями флективного. Так, обычно подчеркивался единообразный характер морфологического оформления определенных разрядов слов (унифицированный тип именного склонения и глагольного спряжения) в этих языках, отдельные зависимости между их фонетическими и морфологическими характеристиками и т. д. В частности, В. А. Богородицкий ставил гармони гласпых (сингармонизм) в тюркских языках в связь с той особенностью последних, что в них нет предлогов и префиксов,

[32]

вследствие чего словоформа всегда начинается с корня[24]. «Нам кажется,— писал А. П. Рифтин,— что можно говорить о двух путях развития сложного предложения. Первый путь — соединение двух простых предложений на базе сочинения. Из этого сочинения вырастает в дальнейшем подчинение. Второй путь — развитие изнутри проcтoгo предложения через обороты, упомянутые выше (имеются в виду деепричастные и инфинитивные обороты, абсолютивные построения.— Г. К.), которые в итоге также дают соединение двух предложений. Почти во всех языках есть оба пути развития, однако в каждом языке один из путей является ведущим. Так, ведущим для флективных языков является первый путь, хотя в них существует и второй, но последний как бы сбит и отодвинут на второй план. Наоборот, в языках агглютинативных и инкорпорирующих главная роль принадлежит второму пути, хотя в них имеется и первый. Насколько мне известно, в аморфных языках есть только первый путь»[25].

Вместе с тем нельзя пройти мимо существенного несовпадения выводов, к которым приходили в этом плане авторы. Так, например, в отличие от многих исследователей А.-А. Холодович отмечал в соответствии с имевшейся в лингвистике традицией, что «В языках, причисляемых к агглютинативным, действуют наряду с агглютинативными процессами точно так же процессы флективные, причем последние в ряде очень существенных случаев восходят буквальпо к доисторическим эпохам», и даже утверждал, что нет агглютинативных и флективных языков, а есть лишь агглютинативныe и флективные механизмы в языках[26]. К тому же иногда одни и те же явления формального порядка не находили в специальной литературе однозначной трактовки (ср., например, специфическое понимание инкорпорации в работах Е. Д. Поливанова по грамматике китайского языка[27]). Едва ли целесообразно, однако, сколько-нибудь детально иллю-

[33]

стрировать существовавшее в рассматриваемом отношении разнообразие мнений, тем более, что и в современном языкознании типологическую релевантность наблюдений формального плана, особенно, если они ограничены пределами какого-либо одного уровня языковой структуры, нелегко обосновать (недавние успехи лингвистики универсалий, контрастивной лингвистики и характерологии отчетливо показали невозможность усматривать в каждом элементе языковой структуры факт типологии).

Активная разработка содержательно-типологической проблематики в советском языкознании прошлого явилась одним из наиболее существенных результатов усилий oтечественных лингвистов, направленных на изучение диалектического взаимодействия формы и содеожания в языке (и в конечном счете согласовалась с традиционным для русского языкознания интересом к анализу содержательной стороны языка). Она оказалась в значительной степeни антитезой почти безраздельно господствовавшим до того времени в мировой науке формально-типологическим построениям и сопровождалась разноплановой критикой последних, в частности, демонстративным скептическим отношением к разновидностям морфологической классификации языков.

Основной вклад в изучение этой новой для лингвистической науки проблематики был внесен в начале 30-х годов, когда советские языковеды приступили к настойчивым поискам глубинных семантических стимулов, управляющих поверхностными структурами (в фразeопогии той эпохи — к «идеологическому обоснованию языковой техники»). При этом предполагалось прийти к новой типологической схематике посредством анализа самого мыcлительного содержания, передаваемогo в языке. В это время уже было обращено особое внимание, — как писал И. И. Мещанинов, «на изучение формальной и идеологической (т. е. содержательной. — Г. К.) стороны речи, на проблему логических и грамматических категорий в их взаимоотношениях в пределах исследуемых языковых структур»[28].

Решающий шаг к оформлению контенсивной типолонии, как особого направления в струнтурном исследовании языка, был совершен в тот момент, когда в способах передачи субъектно-объектных отношений действительно-

[34]

сти было обнаружено достаточно перспективное для сравнительно-типологических исследований основание (не следует упускать из виду, что этот шаг подготавливался в какой-то степени всем состоянием лингвистической науки 20-х годов, о чем красноречиво свидетельствуют, например, некоторые известные высказывания Э. Сепира). Важность этого открытия была довольно быстро осознана. А. П. Рифтин писал в этой связи несколько позднее, что в «грамматическом ядре» языка имеется «центральное отношение, которое является определяющим для всех остальных отношений нак в «ядре», так и за его пределами. Таким отношением, по нашему мнению, следует считать субъектно-объектные отношения. Они являются прежде всего отражением отношений реальных субъектов общественной практики к объектам общественной практики. И подобно тому, как на каждой ступени общественного развития отношение общественного субъекта к объекту определяет отношение субъектов друг к другу, определяет осмысление этих отношений, определяет, равным образом, понимание объектов и их связей, так и в предложении субъектно-объектные отношения являются стержневыми и определяющими для всех других отношений. Вот почему они становятся для нас основным критерием ... »[29]

Фундаментальный характер сделанного выбора был подтвержден, как известно, всем последующим ходом контенсивно-типологических исследований, получивших в современном языкознании (особенно — зарубежном) довольно широкий размах. Появилась возможность постулировать языковые типы и строить типологическую классификацию с ориентацией на передаваемое в языках содержание, т. е. классификацию, которую можно было признать естественной со всеми вытекающими из этого обстоятельства логическими следствиями (в частности, с возможностью ее исторической интерпретации). Разносторонние преимущества подобной типологической классифинации перед формальной стали достаточно очевидными уже к 40-м годам. «Последняя схема,— отмечал в одной из своих работ И. И. Мещанинов, — отличается от первой тем, что в ее основу легли противопоставления синтаксического порядка. Уделяя в последнее десятилетие

[35]

львиную долю внимания синтаксису, мы и схему классификации построили на синтаксической основе. В этом несомненное преимущество нашей схемы. Кроме того, она в значительной доле отвечает ведущей линии наших лингвистических исследований, опирающихся на неразрывную связь языка и мышления. Действительно, переход агглютинации во флексию весьма трудно связать с ходом изменений в нормах человеческого сознания, тогда как синтаксические изменения могут отвечать связям языка с мышлением».[30]

Следует также подчерннуть довольно очевидные внутренние достоинства найденного критерия построения языковых типов, заметно превосходящие качества некоторых других оснований, предложенных в языкознании намного позднее[31]. Так, например, ему, несомненно, проигрывает принцип типологии понятийной доминации, выдвинутый А. Кейпеллом, согласно которому противопоставляются два типа языков: а) object-dominated languages (т. е. языки с преобладающим развитием именной морфологии) и б) event-dominated languages (т. е. языки с преобладающим развитием глагольной морфологии), обусловливаемые, по его мнению, различиями в «некоторой концептуализации мира» их носителями. Нетрудно заметить, что последнее построение ориентировано на содержательное объяснение особенностей лишь морфологического строя ряда языков. Нe более удачливой оказалась и навеянная контенсивно-типологическими исследованиями 30-40-х годов в СССР попытка Т. Милевского разработать отличную от формальдой синтаксическую типологию, поскольку в ее рамках предполагалось сочетать субъектно-объектный критерий с критериями иного порядка.

Складывается впечатление, что этот критерий был выявлен в основном эмпирически, а именно, посредством перебора некоторой совокупности языков, начатого еще лингвистикой прошлого столетия. Как известно, уже в то время стали намечаться две группы языков Европы и смежных с ней регионов, обнаруживавших существенные струнтурные расхождения. В одной группе их оказалось подавляющее большинство, позднее квалифицированное в качестве представителей номинативного строя, в другой

[36]

их было явное меньшинство – баскский, эскимосский (в Гренландии) и кавказские, — отнесенные в последующий период к классу эргативных (не случаен, разумеется, факт, что именно из этих языков черпала свой материал теория эргативности во второй половине XIX в.). По-видимому, из учета подобного представления исходила в определенной степени и первоначальная схема Н. Я. Марра, за основным структурным разбиением которой (индоевропейские языки, с одной стороны, и так называемые яфетические, с другой) угадывается интуитивно построенный прообраз противопоставления языков номинативного и эргативного строя, когда они перестали рассматриваться ее автором в качестве группировок гeнeалогической классификации.

3начение такого подхода для лингвистической типологии трудно переоценить, если принять во внимание, что в истории языкознания значительно более широкое распространение получили типологические построения, основанные на выборе так называемых условных, а точнее говоря, произвольных критериев, рассматриваемых в некоторых направлениях современной типологии едва ли не в качестве процедурного требования и далеко не всегда использующих даже самое понятие языкового типа (ср., в частности, точку зрения Дж. Гринберга, согласно которому типологическая классификация строится на базе условно принятых признаков[32]). Представляется поэтому весьма обнадеживающим то обстоятельство, что, в отличие от возрастающего числа противоречащих друг другу формально-типологических построений, лингвисты, работающие в сфере контенсивной типологии, оперируют, по существу, одним и тем же инвентарем языковых типов, включающим номинативный (по иной терминологии аккузативный), эргативный, активный (согласно иной терминологии — фиентивный) и некоторые другие типы, чем и решается остро поставленная логикой развития современной науки задача преодоления неизбежной ограниченности формальных описаний и классификаций, имеющих преимущественно предварительный характер. Естественно полагать, что только подобный подход будет способен превратить типологическую классификацию язы-

[37]

ков из искусственной и специальной в естественную и общую и, следовательно, сопоставимую по своей онтологической ценности с генетическои (генеалогической) и ареальной.

Неудивительно, что именно в русле типологической концепции, ориентированной на содержание, И. И. Мещаниновым были развиты контуры учения о понятийных категориях, имевшихся в наследии О. Есперсена[33]. Впервые к проблеме соотношения понятийных и грамматических категорий (в широком смысле слова) он обратился в своей монографии, посвященной взаимоотношению членов предложения и частей речи. «Понятийными категориями, — писал И. И. Мещанинов, — передаются в самом языке понятия, существующие в данной общественной среде. Эти понятия не описываются при помощи языка, а выявляются в нем самом, в его лексике и грамматическом строе. Те понятийные категории, которые получают в языке свою синтаксическую или морфологическую форму, становятся грамматическими понятиями. Субъект и предикат (логический) будут попятийными категориями. Они же, выявляясь в синтаксическом строе предложения, становятся грамматическими понятиями подлежащего и сказуемого»[34]. Несколько позднее их сущность толковалась автором следующим образом: «Всякое понятие, существующее в сознании человека, может быть передано средствами языка. Оно может быть выражено описательно, может быть передано семантикою отдельного слова, может в своей языковой передаче образовать в нем определенную систему. В последдем случае выступает понятийная категория. Она передается не через язык, а в самом языке, не только его средствами, а в самой его материальной части. Таким образом, не всякое передаваемое языком понятие является понятийною категориею. Ею становится такое попятие, которое выступает в языковом строе и получает в нем определенное построение. Последнее находит свое выражение в определенной лексической, морфологической или синтаксической системе»[35]. Как известно, к разряду понятийных категорий И. И. Meщанинов относил, в частности, такие концепты, как субъ--

[38]

ект, объект, предикат и т. д. Если это так, то нетрудно заметить, что столь фундаментальные для современной контенсивной типологии и универсологии понятия семантических ролей (например, субъект, объект, агент, фактитив и др.) в значительной степени повторяют тот конкретный набор понятийных единиц, которые оказались в тот период в центре внимания И. И. Мещанинова и его учеников в связи с изучением различий, существующих между языками мира в оформлении субъектно-объектно-предикативных отношений. Последний факт можно, повидимому, рассматривать как возвращение науки о языке на некотором более высоком этапе своего развития к понятийным категориям (следует заметить, что еще в 40-х годах В. В. Виноградов приравнивал эти категории к разряду собственно семантических). Естественно, что в рассматриваемую эпоху еще отсутствовали достаточные предпосылки для разработки сколько-нибудь цельной теории понятийных категорий (не вполне ясным остается к тому же, почему при своем как-то ориентированном на язык характере они обычно представлялись как универсальные). Вместе с тем, недостаточная определенность их cтatyca явно ощущалась, например, уже в ходе обсуждения книги И. И. Мещанинова «Члены предложения и части речи», состоявшегося в Москве в 1946 г. Ради справедливости необходимо подчеркнуть, что и в современнoм языкознании вопрос о соотнесенности обобщенных семантических ролей с универсальной или глубинной типологической структурой получает далеко не однозначное решение.

Интересно, что с самого начала исследований в центре внимания языковедов оказалось понятие языкового типа, без которого не мыcлилось построение типологии (следует учесть, что в работах Н. Я. Марра, начиная еще с 1920 г., на правах синонимов встречаются как термин «тип», так и «вид»), чем она принципиально отличается от других смежных дисциплин, также занимающихся структурным изучением языков — контрастивной лингвистики, характерологии, универсологии. Тем самым все это направление работ должно быть отнесено к жанру собственно типологического исследования. Концепт типа мыслился в работах по содержательно ориентированной типологии как охватывающий своими параметрами целостную сткуктуру языка, хотя это и было нелегко реализовать, в частности, в связи с почти полной неизученностью к тому

[39]

времени принципов структурной организации лексики (отметим также фактическую невключенность в контенсивный тип фонологических характеристик). Свою конкретную реализацию разработка понятия языкового типа получила главным образом во взаимном обособлении номинативного и эргативного строя, выдержавшем, как теперь можно убедиться, испытание временем. Вместе с тем обнаружило тенденцию к выходу за пределы морфологических характеристик и понятие типа, испытывавшее эволюцию в сфере формалъно-типологических исследований.

В ряде работ советских типологов той поры весьма отчетливо проступало стремление к пониманию языкового типа как охватывающего различные структурные ярусы языка.

Впервые оно, по-видимому, нашло свое отражение уже в известном требовании Н. Я. Марра сформулировать для каждого языкового типа специфическую совокупность структурныx признаков-координат, отражающую, по его мнению, место типа на шкале единого глоттогонического процесса: «Вместе взятые, — писал оп в 1927 г.,— 1) аморфность, т. е. отсутствие морфологии, 2) моносиллабизм (односложность слова), 3); синтетический строй, 4) отсутствие (или плохая дифференцированность) частей речи и 5) полисемантизм составляют кaк координаты совместно ту сумму решающих признаков, которая языку соответствующей системы отводит совершенно определенное хронологическое место в пластах диахронического разреза всех языков мира»[36]. Конечно, с точки зрения успехов современной типологии нетрудно показать, что перечисленные здесь характеристики не образуют сколько-нибудь строгой системы соотносительных признаков. Тем не менее, сама идея объединения в языковом типе разноуровневой совокупности структурных координат обозначала важный шаг к становлению так называемой цельносистемной типологии (whole system typology). В дальнейшем это требование послужило своего рода ориентиром в поисках более адекватного решения задачи разносторонней структурной характеристики конкретных явыковых типов.

Так, для И. И. Мещанинова языковой тип — это, прежде всего, корреляция взаимосвязанных синтаксических и морфологических признаков с более или менее заметной тенденцией дополнения ее их лексическими соответствия-

[40]

ми. Например, для эргативного строя он признавал существенным противопоставление эргативной и абсолютной конструкций предложения, коррелировавшее с распределением глаголов на транзитивные и интранзитивные и опиравшееся на специальные морфологические средства (например, на различение эргативного и абсолютного падежей в парадигме именного склонения). «Как мы видим из краткого обзора основных разновидностей эргативной конструкции, читаем в одной из его статей 1948 г., она характеризует собою не отдельные построения предложения, взятые обособленно, а весь языковой строй определенной системы. На этом и основывается напращивающийся вывод: речь идет не об эргативвой конструкции отдельного вида предложения, а об эргативном строе всей системы языка».[37] О том, насколько приближался автор этой цитаты к пониманию роли лексических импликаций языкового типа, моожет, в частности, свидетельствовать его следующее высказывание: «По семантике глагол в известном периоде развития речи относится к определенной группе, используемой лишь в определенном строе предложения. И сам строй предложения закрепляется за определенным значением фразы... В итоге получается разнообразие в структуре предложений данного языка, причем это разнообразие оказывается точно регламентированным. Предложение строится совершенно иначе, если в нем передается действие, переходящее на объект, и если в нем выражается безобъектное действие или передающее восприятие субъектом действия аффекта и т. д.».[38]

К цельносистемному представлению языкового типа в той или иной степени тяготело и большинство других советских типологов прошлого. Такое стремление может быть, в частности, проиллюстрировано следующей схематической характеристикой эргативного строя (конечно, уже далеко не корректной в свете современной общей теории эргативности), предложенной А. П. Рифтиным на материале шумерского языка: «… Переходность и непереходность оформились уже и лексически... В предложении резко противопоставлены катекории субъекта и объекта, не образующие единства. Это характерное отношение эргативного строя закреплено и в классификации вещей

[41]

и явлений: в этом строе есть только два грамматических класса — класс субъектов и класс объектов... На этой ступени образуется родительный падеж с субъективным и объективным значением, начинает оформляться прилагательное определение ...»[39].

Представляется, что подобный цельносистемный подход, существенно опережал свою эпоху, характеризовавшуюся резким преобладанием внимания типологов к частным коррелятивным связям в рамках морфологической подсистемы языка (в зарубежном языкознании одно из немногочисленных исключений составляла в этом отношении позиция Э. Сепира). Уже не говоря о еще сравнительно недавно высказывавшихся некоторыми видными лингвистами серьезных сомнениях в системной организации лексики, в практике мирового языкознания вплоть до последнего времени, как это ни парадоксально, преимущественно отражалось мнение о системности отношений лишь в пределах отдельных языковых уровней, которое стимулировалось многочисленными частными исследованиями в сфере формальной типологии (впрочем, принадлежность многих из них к жанру собственно типологических, а не к другим разновидностям структурно-сопоставительного анализа, едва ли возможно убедительно обосновать). Необходимо иметь в виду, однако, что соответствующей практике, фактически обозначавшей забвение основополагающего для лингвистики постулата о системной организации языка, противоречат результаты исследований: уже в течение длительного времени проводившихся в русле содержательно ориентированной типологии и трактующих языковые типы (номинативность, эргативность, активность и др.) как отражение определенных семантических принципов, пронизывающих по крайней мере лексический, синтаксический и морфологический уровни языковой cтpуктуpы. Если лежащие в их oснове представления адекватны, то справедливым должно быть и замечание В. Н. Ярцевой, согласно которому разрабатывавшаяся И. И. Мещаниновым типологическая схематика в принцице лучше ряда других отвечает требованиям структурной типологии. Имеются серьезные основания предполагать, что только так называемая цельносистемная ориентация типологии (ср. термин Н. Вёг-

[42]

лина whole system typology) будет способствовать преобразованию последней в лингвистическую дисциплину, достижения которой приобретут онтологическую значимость и, в частности, объяснительную силу, вполне сопоставимую с объективиой ценностью достижений генетической (сравнительно-исторической) и ареальной лингвистики. По-видимому, именно с крепнущим убеждением в необходимости преодоления все еще довольно распространенной в методике типологических штудий опоры на произвольные критерии связана несколько возросшая и в современном зарубежном языкознании популярность цельносистемного подхода к языку, в пропаганде которого заметную роль сыграли работы представителей пражской лингвистической школы (Р. Якобсона, В. Скалички и др.)[40].

Нельзя не заметить, что в отечественной, специальной литературе того времени (как, впрочем, и в зарубежной) понятие языкового типа, еще не было сколько-нибудь четко отграничено от понятия типологического класса языков, который и реализует тип на лингвистической карте мира. Одно из наиболее характерных следствий такой неразграниченности составляют довольно многочисленные высказывания наших авторов об отсутствии чистых или так называемых нескрещенных типов. Естественно, однако, что они всегда иллюстрировались отсутствием не самих подобных типов, а конкретных языков, которые представляли бы тот или иной чистый тип. В целом языкознание рассматриваемой здесь эпохи, по-видимому, еще не оказалось готовым к проведению различия между абстрактным понятием языкового типа, кумулирующим в себе только типическое и, таким образом, абстрагирующим лишь системнонеобходимые структурные соотношения, и реализующим его типологическим классом языков, конкpeтныe ингредиенты которого, как правило, лишь с различной степенью приближения отвечают типовой схеме (в подобном положении вещей нетрудно усмотреть определенное qui рго quo: отрицание чистоты типа уже само по себе с необходимостью предполагает предварительно сформулированное представление о чистом языковом типе). Впрочем, отсутствие означенного разграничения едва ли возможно ставить в серьез-

[43]

вый упрен исследователям 20-40-х годов, поскольку даже в современной типологии — особенно, в ее мноrочисненных формальных разновидностях — оно передко не соблюдается, что примечательно с точки зрения xapaктeристики темпов развития типологии как отрасли линrвистической науки[41].

Целесообразно упомянуть тем не менее, что еще за долго до специальной постановки в лингвистике вопроса об онтологическом статусе языкового типа, относящейся к 50-60-м годам[42], в работах некоторых зарубежных, так и отечественных типологов пробивало себе путь понятие типологического эталона. Это обстоятельство подготавливало очевидную предпосылку для широкой популярности среди современных типологов разграничения абстрактноrо понятия языкового типа, как теоретического конструкта, и конкретного понятия типологического класса языков.

Так, если Н. Я. Марр еще очень часто оперировал понятием смешанного типа (ср. его термин «мешанный тип», представkяющий собой довольно очевидное contradictio in adjecto), то у И. И. Мещанинова и более поздних авторов его употребительность значительно сокращаетcя. Интересные в этом отношении высказывания встречаются в тех работах, в которых сама логика исследования материала подводила к такому разграничению. Именно так обстояло дело, в частности, при обсуждении вопроса о соотношении понятия языковой cтaдии и иллюстрирующих ее языков. Например, еще в 1934 г., характеризуя попятие стадии, И. И. Мещанинов писал, что «все же стадии эти, ввиду частичного налегания характеризующих признаков в сложном процессе исторического движения и сохранения пережиточных элементов предшествующего стадиального состояния, окажутся безукоризненно выдержанными только в теоретических построениях, на практике же, при условиях диалектического развития речи, чистых стадиальных представителей

[44]

не окажется вовсе»[43]. Понятие некоторого эталона языкового типа имплицитно использовалось им и в плане формально-типологического исследования. Например, И. И. Мещанинов подчеркивал, что выявление в китайском языке определенных морфологических показателей привело бы к изменению наших представлений о его аморфности, но отнюдь не к отказу от понятия аморфности вообще[44].

Весьма полезными для решения ряда собственно типологических проблем (в первую очередь, для адекватной формулировки импликационных зависимостей между разноуровневыми явлениями и для типологической реконетрyкции) оказались предпринятые в советских публикациях того времени поиски естественной иерархии в уровневом устройстве языка. Особое развитие в них приобрел тезис о nримате синтаксиса над морфологией в грамматическом строе языка, послуживший своего рода рyководящей идеей для целого ряда конкретных дескриптивных исследований рассматриваемой эпохи.

Еще в 1928 г., имея в виду свою работу «Общий курс учения об языке», опубликованную в том же году в Баку, Н. Я. Марр отмечал: «Увы, в том руководстве нет вовсе трактовки, и я бы здесь скорее остановился особо на синтаксисе, ибо синтаксис — это самая существенная часть звyковой речи; как учение о звуках лишь техника для морфологии, так и морфология лишь техника для синтаксиса»[45]. В дальнейшем это положение получало свое обоснование, и конкретизацию в работах некоторых других авторов. «Действительность же и мысль,— писал Н. Ф. Яковлев,— могут быть выражены в языке только в форме предложения. Поэтому синтаксис и представляет собою тот отдел грамматики, в котором раскрывается подлинный смысл существования всех других грамматических элементов… Таким образом, синтаксис представляет собою и первую основную и завершающую часть грамматического исследования. По отношению к синтаксису все остальные части грамматиrи имеют подчиненное значение. Вечное научное доказательство существования тех или иных значений слова, теx или иныx форм этого

[45]

слова (например: определение количества частей речи, падежей, форм спряжения и т. д.) мы можем найти только в синтаксических формах — в предложении или в сочетании слов»[46]. Аналогичным подходом руководствовался в своих работах Н. К. Дмитриев, соответственно· различавший в истории тюркских языков две фазы: эпоху, когда отношения между словами выражались исключительно синтаксическими средствами, и более позднюю, когда к ним на помощь пришли морфологические показатели[47]. Этот тезис иногда получал свое отражение в самой композиции дескриптивных исследований, в которых описание открывалось синтаксической характеристикой языка[48].

Аналогичной позиции придерживался И. И. Мещанинов, даже предпринявший на определенном этапе своего творческого пути попытку исключения морфологии из числа самостоятельных уровней языковой структуры[49] (как известно, уже в середине 40-х годов он признал ее безуспешной). Нелишне заметить, что этот тезис, равделявшийся едва ли не всеми советскими типологами того времени, к 70-м годам завоевал себе подлинную популярность в мировом языкознании[50].

Вместе с тем проблема взаимоотношения синтаксисаи лексики не получила в рассматриваемых работах сколько-нибудь однозначного решения.

[1] См.: Greenberg J. Language Typology. А HistoricaI and Analytic Overview.— Janua Linguarum. SM, 184. Тhе Hague - Paris, 1974, р. 13.

[2] См.: Марр Н. Я. Об яфетической теории.- «Новый Восток». М., 1924, № 5, с. 30 ; Он же. Яфетический Кавказ и третий этнический элемент в созидании Средиземноморской культуры. Лейпциг, 1920, с. 21-22; 27-28, 40, 44.

[3] См.: Мещанинов И.И. Введение в яфетидологию. Л., 1929, с. 104, 126, 187.

[4] Trubetzkoy N.S. Gedanken über das Iпdоgеrmаnеnрrоblem.—Acta Linguistica, v. 1, f. 2 (1939) (рус. пер.: Трубецкой Н. С. Мысли об индоевропейской проблеме.- ВЯ, 1958, № 1).

[5] Марр Н. Я. Индоевродейские языки Средиземиоморъя.— Доклады АН СССР, В, 1924, с. 6-7.

[6] Марр Н. Я. О происхождении языка. — В кн.: По этапам развития яфетической теории. М.- Л., 1926, с. 314.

[7] См.: Быховская С.Л. К вопросу о трансформации языка.- Доклады АН СССР,В., 1931, № 1, с. 1-2.

[8] Мeщанинoв И. И. Проблема классификации языков в свете нового учения о языке. Л., 1934, с. 10-16; Он же. Новое учение о языке, с. 46-59.

[9] Кацнельсон С. Д. Краткий очерк языкознания. Л., 1941, с. 45.

[10] Жирмунский В. М. Сравнительная грамматика и новое учение о языке.— Изв. АН CCCP, ОЛЯ, №3 (1940), с. 59; Он же. Развитие категорий частей речи в тюркских языках по сравнению с индоевропейскими языками.— Там же, № 3-4 (1945), с. 111.

[12] Ср., например: Быховская С. Л. Критические заметки.— Яфетический сборник. VII (1932), с. 169-173.

[13] Марр Н. Я. Яфетическая теория. Баку, 1928, с. 60.

[14] Шор Р. О. Язык и общество. 2-е изд. М., 1926, с. 15.

[15] Марр Н. Я. Указ. соч., с. 63.

[16] Мещанинов И. И. Общее языкознание за 20 лет.— Памяти академика Н. Я. Mappа (1864-1934). М.-Л., 1938, с. 10.

[17] См.: Мещанинов И. И. Введение в яфетидологию. Л., 1929, с. 114-118; Он же. К вопросу о языковых стадиях.— Изв. AН СССР, ОЛЯ, № 7 (1931); Он же. К вопросу о стадиальности в письме и языке.- Изв. гос. академии истории материальной культуры,Т. VII, вып. 5-6. Д., 1931.

[18] Jespersen O.— Die Sprache, ihre Natuк, Entwicklung und Entstehung. Heidelberg, 1925, с. 329.

[19] Bréal М. Essai de sémantique. Paris, 1924, с. 10 (и след.).

[20] Кацнельсон С. Д. Прогресс языка в концепциях индоевропеистики.— Изв. АН СССР, ОЛЯ, № 3 (1940), с. 68.

[21] Ярцева В. Н. [Рец. на кн.:] Jespersen O. Essentials of English Grammar. London, 1933.— Изв. АН СССР, ОЛЯ, № 1 (1940); Ср.: Она же. Об одной вредной теории в языкознавии.— Иностранные языки в школе, № 6 (1949).

[22] Кацнельсон С. Д. Указ. соч., с. 68-69.

[23] Десницкая А. В. Н. Я. Марр и задачи исторического языкознания.— Изв. АН СССР, ОЛЯ, т. VIII, в. 5 (1949), с. 472.

[24] Богородицкий В. А. Введение в татарское языкознание. Kaзань, 1953, с. 117 (работа была подготовлена к печати в 1935 г.).

[25] Рuфтин А. П. О двух путях развития сложного предложения в аккадском языкe (предварительное сообщение).— Советское языкознание. Т. 3. Л., 1937, с. 66.

[26] Холодович А. А. Из истории японской лингвистики. Агглюнативная теория и проблема родственных свявей японского языка.— Изв. АН СССР. ОЛЯ, № 1 (1941), с. 97.

[27] Ср. Иванов А. И., Поливанов Е. Д. Грамматика современного китайского языка. М., 1930, с. 7-12, 238-263.

[28] Мещанинов И. И. Общее языкознание за 20 лет, с. 10.

[29] Рuфтин А. П. Основные принципы построения теории стадий в языке.—1819-1944. Труды юбилейной научной сессии (Ленинградский гос. ун-т, 1946, с. 22).

[30] Мещанинов И. И. Проблема стадиальности в развитии языка.- Изв. АН СССР, ОЛЯ, т. VI, № 3 (1947), с. 174.

[31] См.: Сареll А. А typology оf concept domination.- Linguam v. 15 (1965); Milewski Т. Językoznawstwo. Warszawa, 1967, с. 238-246.

[32] Ср.: Грuнберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков.— Новое в лингвистике, вып. III. М., 1963, с. 62-63; Аltmаnn G., Lehfeldt W. Allgemeine Sprachtypologie. Prinzipien und Meßverfahren. München, 1973, S. 18.

[33] См.: Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958, с. 56-60.

[34] Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. М.- Л., 1945, с. 196 .

[35] Мещанинов И. И. Понятийныe катекории в языке. — Труды Военного института иностранныx языков. № 1 (1945), с. 15.

[36] Марр Н. Я. Яфетическал теория. Баку, 1927, с. 132.

[37] Мещанинов И. И. Эргативный строй в его отношении к другим языковым структурам. — Язык и мышление. XI. М.- Л., 1948, с. 234.

[38] Мещанинов И. И. Общее языкознание, с. 188.

[39] Рифтин А. П. Основные принципы построения теории стадий в языке. — В кн.: 1819-1944. Труды юбилейной научной сессии ЛГУ (Секция филологических наук). Л., 1946, с. 28-29 .

[40] См., например: Venneman Т. An ExpIanation оf Drift.— В кн: Li Charles N. (ed.). Word Order and Word Order Change. Austin and Londоп, 1975, р. 271-276.

[41] См.: Lyons J. Intrоduсtiоп to theoreticaI linguistics. Cambridge, 1971, р. 191-192; Greenberg J. Language Тypology: а Historical Overview. Тhе Hague - Раris, 1974, р. 32-34; Anderson St. R. Оn Mechanisms by which Languages become Ergative.- В кн.: Li Charles N. (ed.) Mechanisms of Syntactic Change. Austin and London, 1977, р. 329.

[42] Ср.: Skаlicˇkа V. Ein «typologisches Konstrukt».— Travaux linguistiques de Prague. 2 (1966).

[43] Мещанинов И. И. Проблема классификации языков в свете нового учения о языке. Л.-M., 1935, 3-е изд., с. 14.

[44] Мещанинов И. И. Глагол. М.-Л., 1948, с. 26.

[45] Марр Н. Я. Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком.— В кн.: Марр Н. Я. Избранные работы, Т. II, Л., 1936, с. 401.

[46] Яковдев Н. Ф. (при участии Хумпарова А. Х., Саидова М. С., Бекова А. С.). Синтаксис чеченского литературного языка.- М.-Л., 1940, с. 6.

[47] Дмитриев Н. К. Грамматика кумыкского языка. М.-Л., 1940, с. 43; Он же. Грамматика башкирского языка, М.- Л., 1948, с.224.

[48] Ср.: Яковлев Н. Ф. Грамматика адыгейского литературного языка. М.-Л., 1941, сс. 5-7, 12-14 и др.; Он же. Грамматика литературного кабардино-черкесского языка. М.- Л., 1948, с. 8 и след.

[49] Мещанинов И. И. Общее языкознание. К проблеме стадиальности в развитии слова и предложения, с. 37-42.

[50] Ср.: Givon Т. HistoricaI syntax and synchronic morphology: An archeologist's field trip.- Papers from the seventh regional mееting. Chicago Linguistio Society, 1971; Lehmann W. Р. А structural principle of language and its impIications.- Language, 49, N 1 (1973), с. 57; Ingram D. А note on word order in Proto-Salish.- International Journal of American Linguistics, 41, 2 (1975); Jordan J. Les aspects dialectiques de linguistique.— Revue roumaine de linguistique. Т. 20, N 4 (1975), р. 363-365.

-- Г.А. Климов : Типологические исследования в СССР (20-40-е годы), М : Наука, 1981. Академия Наук СССР. Научный совет по теории советского языкознания. Институт языкознания