-

- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы

-- MAPP Н. Я. : «Язык»[1], в сб. Язык и история, Сб. первый, Л.: Гос. Соц.-экон. Изд., 1936, стр. 17-27.

- [17]

Язык есть орудие общения, возникшее в трудовом процессе, точнее — в процессе творчества человеческой культуры, т. е. хозяйства, общественности и мировоззрения. Язык создан человеческим коллективом так же, как на первых ступенях его общественного бытия памятники материальной культуры, предметы первой необходимости и сами виды коллективного производства, охота и различные ремесла и игры и как на дальнейших ступенях его существования выделившиеся искусства, художества, эпос, пляска, пение и музыка, право и другие категории общественных ценностей. С первых же шагов созданного человечеством в трудовом процессе интереса к окружающему миру и осознанию своей связи с ним возникла неразлучная ни с каким производством сначала магия, затем религия и впоследствии вытесняющая их наука.

Язык отражает в себе все стадии развития всех примерно приведенных и еще других сторон созидавшейся человечеством культуры и всех устанавливавшихся в его сознании взаимоотношений между не только человеком, вначале всегда коллективно воспринимавшимся, но и между коллективом в целом и окружающим его видимым миром. Язык отразил в себе все пути и все ступени развития материальной и надстроечной культуры, усовершенствования орудий ее производства и все изгибы связанного с таким материально возникшим прогрессом общественного мышления с эпох, когда окружающий видимый мир, т. е. природа с ее так называемыми производительными силами, на первых достигнутых, ступенях развития человеческой культуры представлялась виновницей всякой удачи и неудачи, страшилищем и благодетелем, тотемом-покровителем и требующим примирения врагом, богом и чёртом, являющимися одинаково созданиями человеческих усилий

[18]

в борьбе с казавшейся всесильной природой и на пути освобождения как от ее власти, так далее от власти всех завещанных от эпох неведения и ненаучного мышления этих отживших коллективных, часто кошмарных для нашей современности представлений.

Об языке, об его происхождении и развитии существует не одно научное мнение. Одно мнение, мнение учения, более живого, об языке, исходит от этнографов, изучающих быт и материальную культуру отсталых народов, так называемых „дикарей", и их речи. В этой научно-исследовательской среде все внимание сосредоточено на отношении языков отсталых народов Америки, Австралии и Африки, казалось бы, языков примитивных, к языкам мирового значения культурных народов, владевших письменностью и господствовавших в старых частях света, Африке, Европе и Азии, в районах сосредоточения исторически засвидетельствованной интенсивной культурной жизни — Китае, Индии, Передней Азии, Египте и грекоримском мире.

Этнологам-лингвистам удается наметить путь увязки американских и океанийских языков с языками древнейших обитателей Европы, равно языков культурно-отсталых народов внутренней и южной Африки с языками основоположников древнейшей культуры того же европейского мира, но в работе над этой увязкой культур различных стран и языков преобладающую роль играют данные антропологические, материальной культуры и быта, в отношении же языка этнологи не располагают каким-либо цельным теоретическим построением и соответственным строго-лингвистическим методом, да менее всего располагают необходимой палеонтологической перспективой, чтобы оперировать над языковыми данными для установления той или иной генетической связи между языками различных систем, языками различной по эпохам творчества типологии. Специальная же наука об языке с независимой лингвистической теориею, до сих пор притязавшая на место и общего языкознания, есть учение, возведенное на теоретических нормах, выработанных изучением исключительно языков позднейшей системы, прометеидской, т. е. языков так называемой индоевропейской семьи, да притом с выбором в первую голову письменных языков, часто мертвых, языков господствующих и, особенно, господствовавших народов, вернее, господствующих и господствовавших в этих народах классов. Соответственно связанная ныне с западноевропейской общественностью и ее мышлением школа этой индоевропейской лингвистики, несмотря на свежие в ней обновленческие струи протеста или самокритики ее лучших, наиболее вдумчивых и свободомыслящих представителей, господствует по сей день не только на Западе и в Америке, но и в пределах СССР.

[19]

Индоевропейская лингвистика, с ее отжившим для нас общественным мышлением, исходит от изолированного изучения подсудных ей по специальности языков и от отрешенности норм развития речи от истории материальной культуры, норм развития мирового хозяйства и мировой общественности. Поэтому она отводит не только проблему о происхождении языка, как ненаучную, но по существу и все генетические вопросы, и вместе с тем отказывается вовсе признать научной какую-либо работу над установлением связи генетического порядка между различными системами языков, принимаемыми в этом старом учении об языке за особые семьи зоологического порядка[2], каждая с своим независимым происхождением.[3]

Индоевропейская школа, признавая изолированность каждой так называемой семьи языков, до сих пор живет и работает технически, а пережиточно и идеологически, мыслью о праязыке, даже после того, как, почуяв нереальность и смягчив ошибку своих основополагателей признанием праязыка лишь „рабочей гипотезой", не может, однако, высвободиться от чар созданного ею искусственного построения и вытекающих из него норм осознания языковой жизни, а с ними вместе метода исследования. Посему по сей день индоевропейская лингвистика работает формальным методом и, сосредоточивая свое внимание на фонетике и морфологии, отводит словарь на второстепенное место, абсолютно не учитывает явлений семантики, учения о значениях слов, закономерно вытекающих из связи языка с этапами развития хозяйственно-общественной жизни.[4]

Эта органическая увязка языка с материальной культурой нашла в отношении проблемы о происхождении речи проработку на языковом материале в трудах Л. Нуаре (Ludwig Noiré) еще полстолетия тому назад и общее теоретическое освещение частично в марксистской литературе. К той же органической увязке языка с материальной культурой независимо подошло побуждаемое подсудными ему языковыми данными яфетическое языкознание, ныне новое учение об языке, с палеонтологией речи, начавшее также с формального метода и сравнительной грамматики и постепенно перешедшее на изучение языка как категории социальных явлений, отражающей в своем содержании и своем оформлении строй, смысл и устремление хозяйственно-общественной жизни не индивидуума, а человеческого коллектива, не в изоляции отдельных групп, а в целом, в их совокупности с увязкой различных систем (казавшихся независимыми друг

[20]

от друга семьями языков) друг с другом, как носительниц неразлучно формальной и идеологической типологии различных этапов развития хозяйственно-общественной жизни человечества. Соответственно получилась необходимость и возможность палеонтологической работы с диахронической перспективой, т. е. работы над выяснением отложившихся в языке пластов различных эпох в перспективном взгляде в глубину времен через все этапы развития человеческой речи.

Человечество начало свое общение линейной или ручной речью, языком жестов и мимики. Оно продолжило ее звуковой речью, языком членораздельных звуков, увязанной с линейной речью восприятием достижений, выработанных ею, линейной речью. Первый язык получил свое развитие с развитием общественности, основанной на хозяйственной жизни, протекавшей с помощью природой данных орудий производства. Второй язык, звуковой, возник лишь после того, как человечество перешло на труд с помощью искусственного, им изобретенного орудия. В звуковом языке надо учитывать новый момент в общественном значении речи. Звуковой язык стал орудием власти.

Звуковой язык возник в эпоху сложного общественного строя с организующим коллективом, обладателем орудий власти, в том числе созданной им звуковой речью, когда человек был уже на высокой ступени умственного развития. Он к тому времени находился в обладании в совершенстве развитой ручной или линейной речью, которая без изъяна удовлетворяла потребности взаимообщения, общения коллектива с коллективом, да и отдельных лиц внутри коллективов. Линейный язык вполне отвечал и качеству и уровню умственного развития человечества начальных эпох и технически и идеологически. Человечество тогда мыслило дологическим мышлением, без отвлеченных понятий, представлениями в образах и в их нашему восприятию чуждой взаимной связи. Техника линейной речи легко справлялась с потребностью обмениваться представлениями в образах. Объем потребных понятий находил достаточно линейных символов с помощью жестов и мимики для исчерпывающего своего выражения.

Потребности в звуковой речи в целях взаимного общения не было, да и по проникновении звукового языка в общий обиход долго и долго звуковой речью лишь дополнительно приправлялась линейная речь, продолжавшая господствовать в обиходной жизни. При отсутствии потребности в звуковой речи не могло быть и не было подготовки технических средств для осуществления мысли о звуковом языке. Между тем техника звуковой речи, сама система членораздельных звуков весьма сложна и тонко разработана, и она плод долгих усилий, результат громадной работы над их усовершенствованием уже как средства для обмена образными представлениями и отвле-

[21]

ченными понятиями. Но отдельные членораздельные звуки, как гласные, так и согласные, — позднейшие явления. Звуковой язык не начался с отдельных слагавшихся в слова звуков. Он начался с цельных слов, представлявших собой каждое один целый диффузный звук. Но эти звуковые комплексы, членораздельные в целом, но не расчлененные вначале диффузные звуки, не возникали самопроизвольно физиологически, как не созидались они и для нужд звукового языка, в котором долго не было и потребности. Они возникли в коллективном трудовом процессе, имевшем магическо-производственное значение в комплексном действе „пляске-музыке-пении", неразлучном с эпосом.[5] Это действо и предотвращения-заговора и предупреждения-оракула.

В процессе развития техники каждого из соприсутствовавших в нем искусств, в части пения технически были выработаны диффузные звуки, идеологически ставшие выразителями непонятной и невидимой силы. Дальнейшее техническое развитие диффузных звуков, связанное на первых порах с развитием пения и его голосовых средств, завершилось их разложением на первичные односложные элементы в составе из согласного (простого или парного, первично диффузного), гласного и согласного. Раз усмотрена была возможность сигнализировать звуковым комплексом, элементом, хоть один предмет, какой бы он ни был, тем более невидимый и отвлеченный, то не был уже никакой помехи осуществить мысль о переходе с линейной речи на звуковую, открывался путь для создания нового языка, способного выражать невидимые предметы, в числе их отсутствующие и отвлеченные, потребность в чем не могла не нарасти с развитием хозяйства с его техникой, общественности с ее усложнявшимися нормами и нового мировоззрения.

Элементов всего-навсего четыре. Объяснение их числа приходится искать в среде возникновения, технике входившего в состав коллективного магического действа пения. Первичное диффузное произношение каждого из четырех элементов, как единого цельного диффузного звука, пока не выяснено. Нам эти четыре элемента доступны в многочисленных закономерных разновидностях, из которых для четырех элементов выбраны как условное наименование четыре их формы, по одной для каждого элемента: сал, бер, йон, рош, что указывается латинскими буквами в порядке их перечня А = сал, B — бер, C — йон и D —рош. Выбор форм сделан по созвучию их с известными племенными названиями, в состав которых они входят без изменения или с позднейшим частичным перерождением, именно, „сармат" — „сал" (А), „и-бер" — „бер" (В), „ион-яне" — „йон" (С), „эт-руск“ — „рош" (D).

[22]

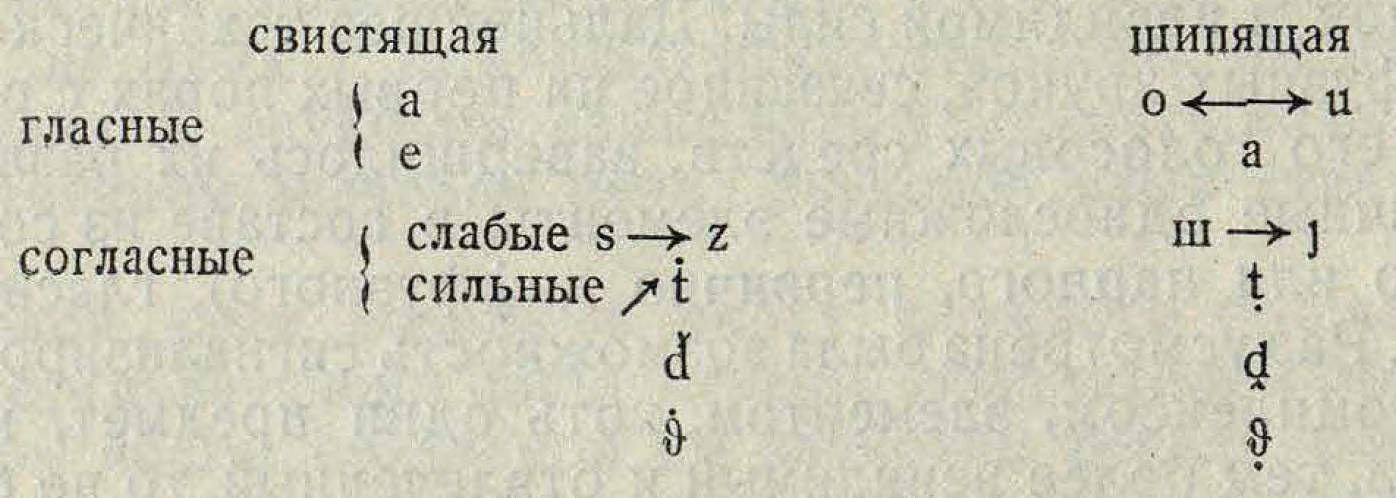

Становление элементов словами совпадает со стабилизацией коллективов, нарастанием племенных образований. При наличии тесных общественных связей разновидности одного и того же элемента с одним и тем же закрепляющимся за ним значением у различных коллективов становятся в известные постоянные согласованные соответствия в отношении и гласных и согласных. Этим не физиологически, а социально установившимся закономерным явлением определяется формально принадлежность языка к той или иной ветви в системе яфетических языков, к той или иной группе данной ветви. Языки яфетические делятся на ветви сибилянтную и спирантную, в свою очередь сибилянтная ветвь — на группы свистящую и шипящую, а спирантная — на группы длительную и прерывистую.Примерные соответствия свистящей и шипящей групп сибилянтной ветви:

и т. п. (↗ подъем, → становление тем, что у острия).

Становление элементов словами совпадает со стабилизацией племенных образований. Агнатическому коллективу начинает наследовать замкнутый когнатический коллектив, племя уже на кровных началах, поглощающий в себе коллективы с тотемами, названия которых, в зависимости от расширения их значения, обращаются в племенные названия. Распространяемые организующим властительным коллективом элементы, выйдя из тесного круга в общеплеменную ширь, становятся достоянием племенных образований. Известный подбор элементов с установившимся у каждого значением, пучковым, а впоследствии и одиночным, становится достоянием определенного племени. При усилении взаимоотношений различных племен, их общественном скрещении, подобные племенные слова скрещивались. Отсюда наличие слов простых, одноэлементных, и скрещенных, двухэлементных, в которых каждый элемент значит то же, что оба элемента в соединении. Элементы скрещенного термина самостоятельно значили1, каждый в среде своего коллектива, позднее племени, то же, что два элемента вместе в скрещенном коллективе или в скрещенном племени, как, напр., у коми (зырян) для понятия 'земля’ имеется скрещенный термин muzem из двух элементов, самостоятельно означающих mu 'земля’ по-комийски (зырянски) и zem по-русски—„земь", „земля". Одноэлементные слова, напр., груз, del 'дерево’ || (* ḓar → dar,

[23]

перс. dār → арм. ṫar), м. ḓal; русск. „бор“ 'лес’ и двухэлементные лат. ar-bor (*har-bor), русск. „дерево" и т. п.

От скрещенных слов необходимо отличать составные, доселе казавшиеся цельными корнями, так 'три' (2+1) груз, sa-m (свистящей группы) || чан. шu-m (шипящей группы), составленное из sa ← sal 'два’ || шu ← шur 'два’, и m (← me || mа) 'один’, причем языки финской системы сохранили в своих разновидностях спирантного типа плавный звук (l вм. r), утраченный яфетическими языками Кавказа: суоми kol-me 'три’ (из '2 и 1').

Палеонтологиею вскрыто, что значения слов возникли не по каким-либо физическим или иным свойствам предмета, а по его функции. На термин 'хлеб’ перешло название 'дуба’ или 'желудя’, служившего раньше в роли хлеба. На 'лошадь’ перешло название 'собаки’, службу которой в роли животного для передвижения стала отправлять 'лошадь’. Также 'дом’ получил свое название не по материалу, не по форме, а по функции служить 'покровом’, 'защитой’, т. е. по слову, означавшему прежде всего 'небо’, 'верх’, 'крышка’, 'покрышка’, 'покров’, 'сень’ и т. п.

При таких перспективах, вскрытых новым учением благодаря палеонтологии речи, углубляется сама сравнительная грамматика, формальный сравнительный метод осложняется учетом истории материальной культуры; так, напр., греч. balan-os 'желудь’ и лат. pan-is 'хлеб', восходящий формально к архетипу *palan, оказываются родственными, причем оба слова являются скрещенными из двух элементов: В (pal → bal) и С (-аn); в значении же 'хлеба’ сохранился один первый элемент по закономерным разновидностям окающей (шипящей группы) pur у грузин и экающей (спирантной ветви) ber+ı-b у готтентотов.[6]

Такие же связи вскрылись и формальные между языками различных систем: отсутствие форм (аморфность), нанизывание легко делимых образовательных частиц (агглутинативность) и органическая связанность образовательных элементов с основой (флективность) раскрываются как смена одних приемов оформления другими.

Морфологии формальной предшествует морфология идеологическая, построение не только фраз с соблюдением определенного порядка в расположении тех или иных понятий, впоследствии частей речи, но и построение слов, в которых один элемент или восполняется другим для более точного восприятия или осложняется другим как определением, для уточнения.

По категории обозначаемых ими предметов слова, постепенно возникавшие впервые в процессе развития того или

[24]

иного производства, делятся на космические ('небо’, земля’, 'море'), микрокосмические (члены тела — 'рука’, 'глаз', голова' и т. п.), хозяйственные, общественные и т. п. Из космических 'небо’, означавшее первично три 'неба’ (небо1 — 'верх’, 'огонь’, небо2 —'низ’, 'земля’, небо3 —'преисподняя’, под’, 'вода’ и т.п.), имело семантические двойники ('небо1 — 'время’, равно 'пространство’, 'год’), дериваты в различных разрезах, как то в порядке наречения части по целому — 'небо1’ → 'об- лако’ или 'небо1 → 'птица’, в порядке ассоциации образов — ,небо1’ → 'круг’, 'свод’ и т. д. При восприятии же 'неба’ как 'бога’ на значительно позднейшей ступени развития с наличием представлений и отвлеченных понятий развитой общественности и культа в дериватах того же 'неба + бога’ появлялись 'вера’, 'клятва’ (специально по функциональной связи с 'небом + богом’, 'господом’). Его же названием наименовывались как служители, так предметы культа — 'жрец, 'знахарь’, 'колдун’ (в христианской общественности 'священник’), 'алтарь’, 'трон’ и т. п. Переходя в обиход повседневной общественной и хозяйственной жизни, те же термины становились названиями соответственных лиц или предметов, как то: 'господин’, 'стул’ и т. п.

Еще более многочисленны слова, восходящие к представлению о 'руке’. 'Рука’, первое и долго основное орудие производства, не уступает 'небу’ и в культовой значимости: 'рука’, как магическая сила, 'рука-божество’, 'рука-власть’ наблюдается в изображении с палеолита на предметах и прослеживается во все времена как символ власти и культа. Слов, вообще происходящих от 'руки’, громадное количество. В его дериватах имеются и 'сила’, и 'средство’, 'способ’ и 'образ’ и многочисленные производные от этих и десятков других столь же основных значений, связывавшихся с представлением о 'руке’, отчасти всегда, но в значительной мере в различные эпохи при различных ступенях развития хозяйства, общественности и самих норм социального строя, права и т. п. Рука в этом направлении получала значение не только 'силы’, 'власти’, споря с 'небом’ общественных представлений других эпох, но и 'право’, и 'долг’. По линии функционального использования названий предметов 'рукой’ именовались не только орудия производства, но сами материалы, из которых орудия делались. Если названия металлов, в частности 'железо’, разъясняются как имена, означавшие раньше 'камень’, то название 'камня’ в свою очередь оказывается словом, означавшим 'руку’. Особенно многочисленны глаголы, происходящие от слова 'рука’ даже в одном основном его значении. От 'руки’ происходят глаголы 'делать’, 'строить’ и 'разрушать’, 'давать’ и 'брать’, 'бросать’, 'направлять’, 'мочь’, 'осиливать’, 'побеждать’, 'бить’, 'трогать’, 'касаться’, 'ощущать’, и многие десятки других глаголов, в том числе глаголов и отвлеченного значения, даже таких, которые, казалось бы, ничего общего с рукой не имеют, именно,

[25]

рядом с 'протягивать’, указывать’ и 'манить к себе’, ’звать’. Потому-то в связи с происхождением от руки глаголов и 'дать’ и 'брать’, элемент В, служащий для выражения 'брать’ в русском и во многих языках прометеидской („индоевропейской") системы, в языках другой или других систем означает, наоборот, 'дать’, напр. в живом чувашском (par) и мертвом хеттском (paı).

Так еще в связи с происхождением глаголов и 'строить’ и 'рушить’ одинаково от слова 'рука’ надо знать, что основа самого русского слова „рушить" представляет лишь разновидность основы русского „рука", собственно первой части этого скрещенного термина, двухэлементного (DA), именно, элемента D. При учете же восхождения названия орудия резания или рубки, ныне и с давних пор железного, металлического, через 'камень’ к 'руке’, вполне понятно, когда элемент ru служит независимо в латинском для обозначения разрушения (ruo, di-ruo), а в марийском (черемисском) языке финской системы он же значит 'рубить’ (от 'камня’ как орудия производства), и тот же ru (← uh) в значении 'камня’ налицо в двухэлементном скрещенном ru-ре ← ru-b, откуда в лат. rūpe-s 'скала’, 'большой камень’ и в русском „рубить". В языках более древней системы с глаголом 'делать’, 'производить’ совпадает 'рождать’ в связи с тем, что как 'делать’ происходит от 'руки’, так 'рождать’ от 'женщины’, понятия же 'рука’ и 'женщина’ обозначались, одним и тем же словом, при подлинном первобытном мышлении.

Форма без учета смысла в палеонтологическом освещении неизбежно вводит в заблуждение. Так, напр., bon по-осетински значит и 'день’ и 'возможность’, и 'погоду’, и 'силу’, но новое учение об языке не допускает объединения в одном гнезде всех перечисленных значений, да еще в порядке ‘день’, 'возможность’, 'погода’, 'сила’, ибо налицо два лишь созвучных слова, идеологически не имеющих друг с другом ничего общего; одно из них космического порядка — bon 'день’, 'погода’, палеонтологически в архетипе 'небо’, равно его части и эпифании (проявления), другое — микрокосмического: bon 'сила’, 'возможность’ (← ‘*рука’). Оба слова имеют родню и вдали вплоть до западной Европы, и на самом Кавказе: основа bon с губной огласовкой шипящей группы, губным согласным на низшей ступени *mont (←*monṭ) имеет эквивалент свистящей группы с аканием в man, откуда осет. bon ‘день’, 'погода’ в лат. звучит man-e со значением 'утром’, а осет. bon 'сила’, 'возможность’ (← '*рука’) в латинском звучит man-us 'рука’. На Кавказе man (← *manṭ) vmar в значении космического порядка сохранили мегрелы и чаны (лазы) в их скрещенном термине ṭu+man 'утро’, o-ṭu-mar-e 'завтра’.

Лишь учет значимости в палеонтологическом освещении вскрывает подлинное положение вещей, укрытое за семью

[26]

печатями при одном формальном подходе. Так, в терминах космического круга у русского с немецким, казалось бы, нет ничего общего, ибо, напр., 'земля' по-немецки Erde, а 'небо' Himmel, но по палеонтологии речи первоначально не только 'небо' и 'земля', но и 'море', как три космические предмета, носили одно и то же название, 'небо' означало и 'небо' (небо1), и 'землю' (небо2), и 'море' (небо3). Потому нем. „Himmel" и русск. „земля" в архетипе на почве языков яфетической системы одинаково двухэлементные, одинаково из АВ элементов (hı-mel -- ze-me|), лишь разновидности — сибилянтная (ze-me|) и спирантная (hı-mel) — одного и того же слова,' означавшие каждая и 'небо', и 'землю', и 'море'.

Никаких замкнутых семей, а системы с различной типологиею входящих в ее состав языков. Системы определяются не по одиноким характерным признакам, притом формальным, а по совокупности ряда формальных и с ними неразлучных идеологических черт. Так, у языков так называемой моносиллабической системы моносиллабизм (односложность слов) связывается с полисемантизмом (многозначимостью) каждого отдельного слова, синтетическим строем (строго определенным расположением слов в предложении) и аморфностью, т. е. отсутствием форм.

В разрезе идеологического интереса глаголы появляются позднее имен существительных, местоимения возникли после установления права собственности, сначала коллективного, лишь значительно позднее частного, да и в самих местоимениях есть очередность возникновения, первое лицо позже третьего, 'я' позднее осознается, чем 'мы’; вообще восприятие ед. ч. достигнуто весьма поздно, 'дерево’ и 'лес’ обозначались одним и тем же словом без изменения формы.

В разрезе формального интереса, кроме социально установившихся фонетических законов, значение имеет морфология, появляющаяся впоследствии. Сами признаки форм, часто с исторических эпох лишь звуковые символы, суффиксы ли они или префиксы, восходят к служебным или функциональным словам, а последние к независимым самостоятельным представителям обиходного словаря. Увязка не только идеологическая, но и морфологическая, от эпохи к эпохе и вплоть до возникновения звуковой речи, идеологическая вплоть до господства еще ручной или линейной речи, стоит вне спора, а поскольку различные системы, принимавшиеся за независимые друг от друга семьи, каждая с самостоятельным происхождением, представляют продукты каждая особой творческой эпохи и одна с другой во взаимоотношениях смены, то ясно, что все языки рассматриваются как произведения единого языкотворческого (глоттогонического) процесса в мировом масштабе. Как все слова в отношении происхождения связаны с производством, так их распространение связано с производ-

[27]

ственной организациею, коллективами профессиональными, в различные эпохи различного строя и различного значения. Потому роль не только цеховых организаций, но и сословий, не говоря о классах, громадная в развитии звуковой речи. Как орудие не только общения, но и организующий фактор, язык являлся орудием власти, и в этом смысле без учета истории творцов политической жизни так же нельзя понять взаимоотношения многочисленных языков живых и мертвых и произвести их классификации, как без увязки с историею материальной культуры и форм общественного строя.

Многому мешает прежде всего, конечно, и то, что до сих пор не начата проработка хотя основных типов человеческой речи в свете нового учения. Тем не менее сейчас уже можно сказать:

1) Языки всего мира представляют продукты одного глоттогонического процесса, в зависимости от времени возникновения принадлежа к той или иной системе, сменявшей одна другую, причем языки смененных систем отличают народы, отпавшие от общего мирового движения, независимо от того, вовлечены ли они снова мировым хозяйством и мировой общественностью в круговорот мировой жизни, прошли новый исторический путь своего высокого культурного развития с языком оторванной от общего развития системы или с языком отжившей системы, те или другие народы застряли и хозяйством и общественностью целиком на соответственных ступенях развития человечества.

2) У языков одно происхождение, но вначале не праязык, а праязычное состояние. Вначале, наоборот, многоязычие, и источник оформления и обогащения языка, залог его развития, в самом ходе и развитии жизни и ее творческих сил, в развитии хозяйства, общественного строя и мировоззрения, и как человечество от кустарных, разобщенных хозяйств и форм общественности идет к одному общему мировому хозяйству и одной общей мировой общественности в линии творческих усилий трудовых масс, так язык от первичного многообразия гигантскими шагами продвигается к единому мировому языку, в первую очередь к теоретическому осознанию этой задачи, уже формулированному новым учением об языке, яфетической теорией.

Литература: Н. Марр, Абхазский аналитический алфавит (К вопросу о реформах письма), изд. Лен. Института живых восточных языков, Лнгр., 1926 г.; его же, Сборник статей «По этапам развития яфетической теории», изд. Института этнических и национальных культур народов Востока СССР, Л.-М., 1926 г.; его же, Классифицированный перечень печатных работ по яфетидологии, изд. 2-е Института этнических и национальных культур народов Востока СССР, Лнгр., 1926 г.; К вопросу об историческом процессе в освещении яфетической теории, Труды I Всесоюзной конференции историков-марксистов, т. II, стр. 267—292 [см. ИР, т. III, стр. 152—179].

[1] Лекция, читанная в 1927 г. в Баку студентам Азербайджанского государственного университета им. В. И. Ленина, не вошедшая в состав книги „Яфетическая теория".

[2] См. О происхождении языка, ПЭРЯТ, стр. 286—335.

[3] См. Индоевропейские языки Средиземноморья, ДАН, 1924 г. [ИР, т. I, стр. 185—186].

[4] См. Posface к ЯС, т. III, стр. 165—177 [Русский перевод см, ИР, т. I, стр. 189—196].

[5] См. О происхождении языка, стр. 326 сл.

[6] См. Китайский язык и палеонтология речи. III. 'Дуб’ —> 'хлеб’ и 'дерево’ ДАН, 1926 г., стр. 109—112.

- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы