-

- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы

-- Р.O. ШОР и Н.С. ЧЕМОДАНОВ : Введение в языковедение, Москва : Государственное учебно-педагогическое издательство наркомпроса РСФСР, 1945.

[2]

ПРЕДИСЛОВИЕПредлагаемый учебник по общему языкознанию был задуман профессором Розалией Осиповной Шор. К сожалению, занятая многообразной научной, педагогической и литературной деятельностью, Р.О. Шор не успела осуществить свой замысел, и книга, идеи которой так любовно вынашивались, а план ясно представлялся, осталась ненаписанной. Просматривая бумаги Р.О. Шор после её смерти в марте 1939 г., я нашёл набросок вводной главы книги, невыправленную стенограмму лекций, читанных в Московском институте истории, философии и литературы им. Чернышевского зимой 1937/38 г. и подготовленную к печати (для студентов-заочников) рукопись сборника статей из „Большой советской энциклопедии" и ,,Литературной энциклопедии" на темы общего языкознания. Материал этот мне показался настолько значительным и ценным, что я решил довести до конца неосуществлённый замысел своего учителя.

Работая над учебником, я старался, там где возможно, следовать тексту Р.О. Шор или во всяком случае излагать её идеи. Читатель, знакомый с работами Р.О. Шор, легко это заметит. Но очень и очень многое приходилось дополнять, развивать и писать заново. В частности, мне почти целиком принадлежит глава по фонетике, обзор лингвистической карты мира, значительная часть главы о происхождении языка, ряд параграфов в главе „Грамматика" и многие разделы всех остальных частей книги. Я хорошо сознаю, что книга далека от идеала, который рисовался моему покойному учителю, но в недостатках книги меньше всего повинна, конечно, Р. О. Шор. Мне казалось, что издание книги даже в несовершенном виде будет полезным и послужит лучшей памятью об учёном, которого с такой теплотой и благодарностью вспоминают многочисленные ученики и друзья.

Весной 1941 г. рукопись книги была просмотрена в Москве профессором Г.О. Винокуром и профессором Д.Н. Ушаковым, а в Ленинграде — академиком И. И. Мещаниновым и коллективом работников Института языка и мышления Академии наук СССР. За все сделанные замечания и советы приношу этим товарищам, в особенности И.И. Мещанинову, глубокую признательность и благодарность. Весьма признателен я также академику Л.В. Щербе, который просмотрел корректуру разлела фонетики и сделал ряд ценных исправлений и дополнений. Учебник составлен в сооветствии с программой курса „Введение в языкознание", утверждённой Всесоюзным комитетом по делам высшей школы в сентябре 1941 г.Проф. Н. С. Чемоданов

Москва, май 1941 г.-август 1943 г.

[5]

I. ВВЕДЕНИЕ§ 1. Наука о языке и её задачи

Науку о языке — языковедение, языкознание, или лингвистику (от латинского lingua — язык), обычно противопоставляют изучению языка с практической целью, а именно — изучению родного языка в школе и изучению иностранных языков для устного и письменного владения ими.

Это противопоставление, однако, не вполне удачно. Правда, школьная грамматика в значительной своей части является наукой прикладной и ставит себе целью обучить ребёнка чтению, правильному, т. е. соответствующему установленной орфографической норме, письму и хорошему стилю речи. Но всё же в общем процессе ознакомления со строем литературной речи родного языка учащийся усваивает некоторые языковедческие понятия, например понятия грамматических категорий. Правда, школьная грамматика не ставит перед учащимся общих вопросов о том, что такое язык, как он произошёл, почему существуют столь различные формы языков, но в своём анализе строя родного языка учащихся она опирается на положения, выработанные наукой о языке.

Практическое овладение иностранными языками также не есть ещё научное изучение языка. Правда, учёный-языковед не может не знать ряда языков. Знание многих языков совершенно необходимо для того, чтобы ответить на ряд основных вопросов языковедения. Оно необходимо прежде всего потому, что помогает освободиться от наивного представления, тяготеющего над человеком, знающим только один свой родной язык, будто формы родного языка являются единственно нормальными формами выражения мысли. Человек, изучающий несколько языков, прежде всего осознаёт возможность различного по самому звучанию выражения одной и той же мысли: Я читаю книгу — Ich lseein Buch; I am reading a book. Более углублённое изучение строя прежде неизвестных языков открывает ему наличие в них грамматических категорий и идиомов, отсутствующих в его родном языке, например различие временных и видовых категорий в русском, немецком и английском глаголе, различие членного и бесчленного употребления имён существительных в этих языках и т. п. Таким образом, полиглот в большей мере подготовлен для лингвистической работы, при которой приходится постоянно оперировать сопоставлениями многих языков. Но само по себе владение многими языками ещё не раскрывает перед ним сущности языка, не объясняет его происхождения и законов его развития, не даёт необходимых основополагающих понятий для исследования отдельных языков и групп языков.

[6]

Эти задачи стоят перед наукой о языке — языковедением, которое включает в себя как общую теорию и методологию этой области знания, так и совокупность конкретных исследований и области отдельных языков и групп языков, ложащихся в основу всей практической работы по языку.

Что же такое язык как предмет языковедения?§ 2. Определение языка

Слово язык (мы отвлекаемся от анатомического значения этого слова) в нашем употреблении имеет очень много значений. Как часто мы слышим: язык природы, шопот рощ, лепет ручья, говор волн. Слова говорить, шептать, лепетать и т. п. применяются не только и поэзии, но и в обыдённой речи к предметам неживой природы. Вдумываясь в основания подобного расширительного употребления слова язык, мы убеждаемся, что здесь всегда имеется в виду один характерный момент, а именно — наличие осмысления известного чувственного восприятия как показателя комплекса так или иначе связанных с ним значений. Но можем ли мы исходить из понимания языка в таком широком смысле?

В любом из приведённых нами примеров (говор волн и т. п.) осмысление или истолкование того или иного природного явления ни в какой мере не связано с его воспроизведением. Связь между тем или иным природным явлением и его осмыслением или истолкованием является случайной и всякий раз определяется лишь нашим предыдущим опытом и переживаниями данного момента.

Ясно, что в определении языка надо исходить не из поэтического, расширительного употребления слова, а из более узкого. Для языка как раз характерна постоянная и обязательная связь известных значений.со звуками и комплексами звуков, намеренно производимыми говорящим. Когда мы произносим какие-либо словп на определённом языке, мы предполагаем, что все говорящие на том же языке поймут их, т. е. осознают их как различительнее знаки тех или иных понятий. Таким образом, все те звуки и шумы, в которых отсутствует намерение производящего их вызвать известное понимание, естественно выпадут из нашего рассмотрения.

Точно так же в понятие языка не может быть включен к так называемый "язык животных".

Известно, что животные производят звуки, крики, которые изменяются в разных условиях. Лай собаки, крик вороны звучит различно, когда животное видит пищу или чувствует опасность. Больше того, многие животные усваивают тон человеческой речи, исполняют приказания человека. Так по крайней мере обстоит дело со всяким ручным и дрессированным животным, например с собакой. В некоторых случаях животные могут даже воспроизводить звуки человеческой речи: попугай, сорока, скворец воспроизводят отдельные слова. Однако при более тщательном наблюдения в так называемом "языке животных" мы видим отсутствие ряда признаков, характеризующих язык в собственном смысле.

Прежде всего в тех случаях, когда дело идёт об усвоении животными человоческой речи, мы не имеем того, что можно назвать обратимостью обмена звуками или другими чувственными знаками. Собака выполнит приказание человека, но приказания человеку она не отдаст. Попугай вос-

[7]

произведёт человеческие слова, но смысл их, т. е. возможность определённого их понимания, лежит за пределами протекающих в мозгу попугая процессов.

На это можно возразить, что зачатки обратимости можно найти и в естественных криках, издаваемых животными. Кто не наблюдал, как отзываются дворовые собаки на лай задорного пса, кто не знает рассказов о стадах диких животных, подчиняющихся крику-приказу своего вожака? Животные как бы „отвечают" криком на крик своего сородича. И всё же между этим обменом звуковыми сигналами у животных и человеческой речью — огромное качественное различие. Крик животного представляет собой инстинктивную голосовую реакцию на психическое состояние или переживание, являясь лишь одним из видов непроизвольных выразительных движений; он не расчленён, не диференцирован на отдельные слова — понятия. Как известно, все попытки, которые предпринимались с целью обучить языку даже наиболее высокоразвитых человекоподобных обезьян, не имели никакого положительного результата.

Следовательно, и определение языка, наряду с признаком нарочитого, намеренного воспроизведения чувственно восприемлемых знаков, о чём мы уже говорили, мы должны включить ещё два момента, а именно: взаимность языкового процесса, то, что язык включает всегда обратимое общение двух или большего количества индивидов, и расчленённость воспроизводимых чувственных знаков, диференцированность связанных с ними значений.

Таким образом, наше определение языка сужается. Под языком мы должны понимать совокупность намеренно воспроизводимых, чувственно воспрbемлемых знаков, чётко отграниченных в своих значениях и употребляемых в группе индивидов, в равной мере способных воспроизводить и понимать их. Но если мы таким образом определим язык, то нам осталась только область человеческой речи.

Однако можем ли мы ограничиться указанием на человеческую речь, чтобы установить предмет нашей науки? Язык человека теснейшим и неразрывным образом связан со всей многообразной его деятельностью, и неудивительно, что большинству наук, изучающих человека с разных точек зрения, приходится так или иначе вовлекать в область своего исследования и факты языка. Хочет ли этнограф классифицировать и характеризовать народности какой-либо страны — среди перечисляемых им признаков каждой нации и народности непременно будет указан ее язык; хочет ли историк проникнуть в прошлое изучаемого им народа — он должен обратиться к документальным памятникам этого прошлого и, следовательно, подвергнуть их прежде всего языковому анализу; психолог, анализируя умственную деятельность человека, постигает ее через посредство языка; физиолог, исследующий различные виды деятельности человеческого организма, включает в круг своего исследования и речевую его деятельность, и т. д. На первый взгляд кажется, что язык как бы растворяется в бесчисленных сферах человеческой деятельности и что наука о языке теряет свои границы, превращаясь в придаток разных других дисциплин.

Поэтому, чтобы установить границы и задачи нашей науки, нам необходимо выделить в человеческом языке черты, которые позволят рассматривать ею как предмет особой, отличной от других области знания.[8]

§ 3. Язык, мышление, общество„Язык, — говорит Маркс, — как продукт отдельного человека — бессмыслица. Речь — это продукт известного коллектива"[1]. И для того чтобы понять действительную сущность языка, мы должны исходить из анализа общественной практики человека.

Специфическое отличие речевой деятельности от прочих видов человеческой деятельности заключается в том, что эта деятельность осуществляет общение людей друг с другом.

Слова, т. е. доступные для слуха знаки языка, с которыми мы обращаемся к собеседнику, сообщая или приказывая что-либо, прося о чём-либо, убеждая в чём-либо и т. п., как бы замещают те непосредственные действия, которыми мы отвечаем на возникшие у нас побуждения и стремления. Тем самым с помощью знаков языка — слов — мы делаем доступными для всех других людей наши чувства и мысли, т. е. содержание нашего сознания. Таким образом, язык выступает как посредник между людьми в их общественно-трудовой деятельности. Благодаря посредничеству языка побуждение и ответное действие могут распределяться между разными индивидами, и, следовательно, бесконечно возрастает возможность разнообразить и усиливать ответные действия. Без языка совместная общественно-трудовая деятельность людей была бы невозможна.

Но, говоря о речевой деятельности, надо иметь в виду всё возможное разнообразие ее форм. Речевая деятельность человека может осуществляться не только с помощью языка звуков, но и с помощью языка жестов. Некоторые народы, в особенности народы более примитивной культуры, знают довольно развитые языки жестов. Подобные языки жестов засвидетельствованы были, например, у индейцев Северной Америки, и, как справедливо указал академик Марр, есть основания полагать, что в древнейший период существования человека кинетический язык жестов играл весьма значительную роль как орудие общения между людьми наряду со звуковой речью и даже до неё. С другой стороны, существует множество заместителей звуковой и кинетической речи. Таковы, например, различного рода зрительные знаки — письмо, различного рода сигнализация и т. д.

Таким образом, если мы учтём всё возможное разнообразие форм общения между людьми посредством знаков, то мы не сможем указать буквально ни одного коллективного трудового акта, который осуществлялся бы без посредничества языка, прежде всего языка звуков. Речевой акт неизбежно входит как связующий момент в коллективный трудовой акт, начиная от простейшего организующего выкрика — Эй, ухнем! — при совместном поднимании тяжести и кончая самыми сложными письменными планами.

Анализируя любой производственный акт, мы сталкиваемся с самыми разнообразными видами посредничества языка. Поэтому-то именно в трудовой деятельности общественного человека мы и найдём необходимый предпосылки и причины возникновения языка.

„Развитие труда, — говорит Энгельс, — по необходимости способство-

[9]

вало более тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности, и стало яснее сознание пользы этой совместной деятельности для каждого отдельного члена. Коротко говоря, формировавшиеся люди пришли к тому, что у них явилась потребность что-то сказать друг другу. Потребность создала себе орган: неразвитая гортань обезьяны медленно, но неуклонно преобразовывалась, путём модуляции для всё более развитой модуляции, а органы рта постепенно научались произносить один членораздельный звук за другим"[2].

Так раскрывается перед нами одна из основных черт языка: язык создает возможность распределения любого практического акта между несколькими индивидами и является посредствующим звеном во всей практической деятельности человеческого общества; язык есть „важнейшее средство человеческого общения" (Ленин)[3].

Почему же язык выступает как орудие общения между людьми?

Язык является средством общения между людьми потому, что он теснейшим образом связан с мышлением человека и выражает и закрепляет в своих знаках, воспринимаемых слухом или зрением, содержание общественного сознания людей. Каждый знак языка как орудия общения есть вместе с тем различительный знак мышления: чтобы назвать предмет или явление, надо осознать его, а чтобы осознать, надо дать ему название.

Всякий новый момент в осознании общественным человеком окружающего его мира и самого себя находит своё выражение в языке и вызывает появление новых слов, новых элементов в грамматическом строе.

Как совокупность различительных знаков понятий, в которых человеческое сознание отражает мир действительности, язык является материальной формой существования общественного сознания человека. Но для того чтобы отразить мир действительности во всей его сложности, знаки языка должны находиться между собой в определённых отношениях. Язык представляет собой не случайный конгломерат слов, но стройную систему знаков, служащую для выражения и различения понятий и категорий, в которых сознание общественного человека отражает бытие. Расчленённость языка на отдельные элементы (предложения, слова, части слов; звуки) с диференцированными, чётко отграниченными значениями и взаимосвязь этих элементов друг с другом, составляющая строй языка, свидетельствует о единстве его с сознанием.

В языке нет ни одного слова, ни одного синтаксического или морфологического явления, которое в своём происхождении и развитии не было бы обусловлено потребностями мышления.

Вот почему, говоря о единстве языка и сознания, Маркс и Энгельс указывают, что „язык так же древен, как и сознание; язык как раз и есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной нужды в общении с другими людьми"[4].

[10]

Процесс развития языка и сознания теснейшим образом связан с развитием человеческого общества.

Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь, — говорит Ф. Энгельс, — явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг, который, при всём своём сходстве с обезьяньим, далеко превосходит его по величине и совершенству. А параллельно с дальнейшим развитием мозга шло дальнейшее развитие его ближайших орудий — органов чувств. Подобно тому как постепенное развитие речи неизменно сопровождается соответствующим усовершенствованием органа слуха, точно так же развитие мозга вообще сопровождается усовершенствованием всех чувств в их совокупности... Развитие мозга и подчинённых ему чувств, всё более и более проясняющегося сознания, способности к абстракции и к умозаключению оказывало обратное действие на труд и на язык, давая обоим всё новые и новые толчки к дальнейшему развитию. Это дальнейшее развитие с момента окончательного отделения человека от обезьяны отнюдь не закончилось, а, наоборот, продолжалось и дальше; будучи у различных народов и в различные эпохи по степени и направлению различным, иногда даже прерываясь местными и временными движениями назад, оно в общем и целом могучей поступью шло вперёд, получив, с одной стороны, новый мощный толчок, а с другой стороны — более определённое направление благодаря тому, что с появлением готового человека возник вдобавок ещё новый элемент — общество"[5].

Таким образом, в процессе совместного развития языка и сознания. связанного с развитием мозга и чувств человека и определяемого развитием общества, язык выступает как внешнее, материальное выражение мышления.

Это совершенно отчётливо обнаруживается при анализе строя языка. Даже так называемые конкретные значения корней слов (стол — стлать, деревня — дерево, представление — ставить перед и т. п.) не являются простым указанием на отдельные предметы и явления, но представляют собой результат огромной работы по отвлечению и обобщению отражаемой сознанием действительности. Эти значения, как мы увидим дальше, нельзя отождествлять ни с указанием на единичный предмет, ни с представлением об этом предмете, возникающим в результате индивидуального опыта. Они являются продуктом анализирующей и классифицирующей работы мышления, проделанной предшествующими поколениями и закреплённой в языке.

„Всякое слово (речь) уже обобщает" (Ленин),[6] и именно эта способность обобщения даёт возможность выразить в языке всё бесконечное разнообразие человеческого опыта. Таким образом, даже только назвав известный предмет или известное действие, говорящий в своём высказывании осуществляет мыслительный процесс огромной важности. Без „называния" ряд мыслительных процессов вообще не мог бы осуществиться. Примером таких наиболее широких обобщений могут служить счёт, или порядковая нумерация, т. е. такие специальные слова в языке (один, два,

[11]

три — первый, второй, третий), которые обозначают только количество однородных предметов или только место, занимаемое предметом в ряду однородных с ним, в отвлечении от всех прочих свойств этих предметов.

Но в любом предложении мы найдём не только корневые значения, не только названия известных предметов и действий. Как показывает грамматический анализ всякого высказывания, всякого предложения, эти названия предметов и действий даны в сложном сплетении дополнительных значений, характеризующих те связи и отношения, которые существуют между этими предметами и действиями — с одной стороны, и слушающим и говорящим — с другой. Даже простейшее высказывание (Жучка — собака, Иван — человек, листья зелены) заключает в себе сложное богатство смысловых отношений, соответствующих тончайшим извивам человеческой мысли. „В любом предложении, — говорит Ленин, — можно (и должно), как в „ячейке" (в клеточке"), вскрыть зачатки всех элементов диалектики"[7].

Наконец, и звуки языка оказываются небезразличными к его смысловой стороне. Звуки речи выступают в языке не только как физические явления — они в то же время представляют собой, как мы увидим ниже, смыслоразличительные элементы, из которых слагаются и при помощи которых диференцируются знаки языка — слова. Таким образом, и звуковая сторона языка обусловлена его ролью практического действительного сознания общественного человека.

Так раскрывается перед нами ещё одна основная черта языка — его единство с сознанием, его сущность как материальной формы существования сознания, как „практического действительного сознания" (Маркс и Энгельс)[8].

Итак, мы определили язык как „важнейшее средство человеческого общения" и как „практическое действительное сознание". Рассматриваемый в плане общественной практики человека, язык выступает перед нами как система знаков, используемых для целей общения в коллективном трудовом процессе, как посредствующее звено этого процесса и действенный его момент. Рассматриваемый в плане развития сознания общественного человека, язык выступает перед нами как система знаков для различения понятий и категорий, в которых это сознание отражает мир. Эти два качества языка взаимообусловлены друг другом и являются продуктом общественного развития человека, ибо, как говорят Маркс и Энгельс, „ни мысль, ни язык не образуют сами по себе особого царства... они суть только проявления действительной жизни"[9].§ 4. Понятие языка в истории языковедения

Данное нами определение языка в его взаимосвязи с сознанием исходит из положения, что язык и сознание в своём возникновении и развитии являются порождением общественной практики, надстройкой) над общественным базисом. Но в плане нашего обычного речевого общения нам часто кажется, что первичным является не общественная

[12]

практика, не материальное бытие человека, а сознание, и в течение тысячелетий идеалистическая философия оперировала предположением, что есть нечто, именуемое душой, духом, идеей, что и находит себе выражение в человеческом языке — творческом построении этого духа. Другими словами, производилась искажающая действительность перестановка отношений: то, что в действительности является надстроечным, вторичным, понималось как первичное, как основа.

„Благодаря совместной деятельности руки, органов речи и мозга, — говорит Энгельс, — не только у каждого в отдельности, но также и в обществе, люди приобрели способность выполнять всё более сложные операции, ставить себе всё более высокие цели и достигать их. Самый труд становился от поколения к поколению более разнообразным, более совершенным, более многосторонним. К охоте и скотоводству прибавилось земледелие, затем прядение, ткачество, обработка металлов, гончарное ремесло. Наряду с торговлей и ремёслами появились, наконец, искусство и наука; из племён развились нации и государства. Развились право и политика, а вместе с ними — фантастическое отражение человеческого бытия в человеческой голове — религия. Перед всеми этими образованиями, которые выступали прежде всего как продукты головы и казались чем-то господствующим над человеческими обществами, более скромные произведения работающей руки отступили на задний план, тем более что планирующая голова уже на очень ранней ступени развития общества (например уже в первобытной семье) имела возможность заставить чужие руки выполнять намеченную ею работу. Всю заслугу быстрого развития цивилизации стали приписывать голове, развитию и деятельности мозга. Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления, вместо того чтобы объяснять их из своих потребностей (которые при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются), и этим путём с течением времени возникло то идеалистическое мировоззрение, которое овладело умами — в особенности со времени гибели античного мира"[10].

Диалектический материализм разоблачает идеалистическое искажение действительности, устанавливая подлинные отношения бытия и сознания.

„В противоположность идеализму, утверждающему, что реально существует лишь наше сознание, что материальный мир, бытие, природа существует лишь в нашем сознании, в наших ощущениях, представлениях, понятиях, — марксистский философский материализм исходит из того, что материя, природа, бытие представляет объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания, что материя первична, так как она является источником ощущений, представлений сознания, а сознание вторично, производно, так как оно является отображением материи, отображением бытия, что мышление есть продукт материи, достигшей в своём развитии высокой степени совершенства, а именно — продукт мозга, а мозг—орган мышления, что нельзя поэтому отделять мышление от материи, не желая впасть в грубую ошибку"[11].

В области языковедения идеалистическое миросозерцание приводит к искажённому пониманию подлинных отношений языка, сознания и бытия

[13]

В XVII — XVIII вв. господствовало воззрение на язык как на неподвижную, раз навсегда установленную норму, механизм которой закреплён в грамматике и словаре. Буржуазные языковеды начала XIX в. выдвинули историческое понимание языка как непрестанно меняющейся творческой деятельности, как древнейшего и вечно живого памятника истории народов Но осознав исторический характер языка, буржуазное языковедение не смогло раскрыть диалектику исторического процесса в языке и установить действительный характер связей языка, сознания и бытия, определить подлинное место языка в общественной практике человека.

В философских построениях крупнейшего буржуазного языковеда первой трети XIX в. — Вильгельма Гумбольдта язык определяется как творческая деятельность духа, общая для всего человечества и особенная, для каждого народа. В этой деятельности „духа" субъективный внутренний мир отдельного человека находит своё внешнее выражение и становится чувственно восприемлемым для всех других людей, а бесконечное разнообразие воздействующего извне на индивида мира предметов упорядочивается в субъективное миросозерцание. Язык определяется, таким образом, как посредник между двумя изначально различными мирами — объективно существующим бытием и субъективным сознанием человека. И хотя язык является необходимым условием мышления, но он возникает не в силу внешней необходимости общения, а в силу „внутренних потребностей" человеческого духа, заложенных в самой его природе и необъяснимых в своей сущности.

В этих построениях отчётливо выступает та перестановка подлинных соотношений языка, сознания и бытия, о которой мы говорили выше, как об основном заблуждении идеализма. Гумбольдт осознаёт единство языка и сознания, но он отрывает объективный мир материальной действительности от субъективного мира сознания и противопоставляет один другому.

Другой облик идеалистические заблуждения приобретают в психологической лингвистике середины и конца XIX в. Представители этого направления отказываются от таких понятий, как „общечеловеческий", „народный дух", считая эти понятия ненаучными абстракциями. Они утверждают, что единственным реальным фактом, который должна изучать наука о языке, является психофизиологический индивидуальный речевой акт и что за пределами этого акта мы имеем дело лишь с обобщениями и абстракциями. „Реальное бытие имеет язык каждого индивидуума, — утверждает крупнейший представитель русского языковедения акад. А. А. Шахматов, — язык села, города, области, народа оказывается известною научною фикцией"[12], средним выводом из известного количества индивидуальных языков. Таким образом, социальный характер языка и сознания отрицается, язык и сознание отрываются от общественной практики человека, и индивид и общество механически противопоставляются друг другу.

В действительности же противоречие, на которое указывают языковеды-психологисты, является мнимым. Язык, как мы уже говорили, есть важнейшее орудие общения между людьми и, следовательно, существует только в человеческом обществе, и хотя в непосредственном опыте мы наблюдаем язык лишь в отдельных речевых актах говорящих индивидов,

[14]

но можем ли мы на основании этого отрицать существо языка как явления общественного? Очевидно, нет. Ведь и „человеческое мышление существует как индивидуальное мышление многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей"[13].

В языке и в мышлении противоречие между общественной сущностью этого явления и его ограниченным осуществлением в индивидах оказывается мнимым при учёте нового момента — динамики времени. Индивидуальное мышление и индивидуальный речевой акт возможны лишь вследствие длительного развития человеческого общества, в результате которого индивид даже в уединении „динамически несёт в себе самом общественные силы" как продукт социально-организованной среды. Время заставляет нас принимать явление вторичное, исторически обусловленное, за первичное. Аналогичной ошибкой являются „робинзонады" буржуазных экономистов, о которых Маркс писал: „Производство единичных личностей вне общества, возможное как редкое исключение для цивилизованного человека, случайно заброшенного в необитаемую местность и динамически в себе самом носящего общественные силы, — такая же бессмыслица, как развитие языка без совместно живущих и друг с другом говорящих индивидов"[14].

Это указание Маркса позволяет нам с полной чёткостью вскрыть ещё одно идеалистическое заблуждение в определении отношений языка, сознания и бытия. Это заблуждение характерно для так называемой „социологической школы" в языковедении XX в. Оно заключается в попытке объяснить „круговорот речи" — процесс общения людей, как чередование психических и физиологических явлений. „Отправная точка круговорота речи, — утверждает женевский языковед Фердинанд де Соссюр, — находится в мозгу одного из разговаривающих, скажем А, где явления сознания, нами называемые понятиями, ассоциируются с представлениями языковых знаков, или акустических образов, служащих для их выражения. Предположим, что данное понятие порождает в мозгу соответственный акустический образ. Это явление чисто психическое, за которым следует физиологический процесс: мозг передаёт органам речи соответствующий образу импульс; затем звуковые волны распространяются изо рта А в ухо В: процесс чисто физический. Далее круговое движение продолжается в В в обратном порядке: от уха к мозгу — физиологическая передача акустического образа; в мозгу — психическая ассоциация этого образа с соответственным понятием. Когда В заговорит в свою очередь, этот новый акт речи последует по пути первого и пройдёт от мозга В к мозгу А те же самые фазы"[15].

Ошибочность этого построения заключается в том, что та часть речевого акта, которая связана с осмыслением и воспроизведением языковых знаков, формалистически обособляется от реального мира, от общественной практики. Поэтому-то в построениях социологической школы язык теряет свой характер активного, действенного момента общественной практики человека и определяется лишь как система условных знаков, пере-

[15]

даваемая по традиции от поколения к поколению и пассивно воспринимаемая каждым новым индивидом.

Языковеды-„социологи", так же как языковеды-психологи, принимают за основное и первоначальное в языке позднейшую исторически обусловленную общественной практикой форму речевого общения индивидов, возможную лишь между людьми общественными, „динамически носящими в себе общественные силы".

Таким образом, идеалистические заблуждения в определении языка убедительно показывают нам невозможность отрыва языка-сознания от языка — орудия общения людей, с одной стороны, и языка-сознания от реального мира — с другой.§ 5. Универсальность языка и многообразие языков

Язык — неотъемлемое достояние общественного человека. Мы знаем много народов, на протяжении веков бесписьменных и иногда лишь в новейшее время создавших себе письменность, но никто никогда не слышал о народе без языка. Правда, досужие миссионеры и легковерные путешественники сообщали порой о виденных ими „безъязыких дикарях". Но при более добросовестном исследовании все эти рассказы оказывались вымыслом. Язык сопутствует человечеству с того момента, как оно становится человечеством. Более того, так как язык является важнейшим средством общения между людьми и неразрывно связан со всей умственной деятельностью человека, являясь материальным выражением мысли, он становится формой для ряда других надстроек, возникающих с развитием человеческого общества, — поэзии, литературы, науки.

Таким образом, язык представляет собой универсальное явление. Но эта универсальность языка осуществляется в формах, которые заслуживают особого рассмотрения.

До сих пор мы говорили о языке вообще. Но в действительности не существует языка вообще, существуют многочисленные исторически сложившиеся языки, разнящиеся между собой и по составу словаря, и по отбору звуков, используемых в образовании слов, и по грамматическому строю. Как орудие общения и как материальное выражение мысли, речевая деятельность может осуществляться лишь при наличии совпадения связи значений и различительных знаков у говорящего и слушающего. Другими словами, речевой акт может осуществиться лишь при условии, что все его участники воспроизведут одни и те же значения в связи с одними и теми же звуками и прибегнут к воспроизведению одних и тех же звуков для выражения одних и тех же значений. Единый язык человечества мы наблюдаем в бесконечном многообразии конкретных языков.

Многообразие языков и универсальность языка получают своеобразное выражение и в развитии речевой деятельности индивида. Всякая нормальная человеческая особь, вырастающая в обществе, обладает развившеюся в тысячелетиях общественной практики человечества „способностью" речи. Эту „способность" можно сопоставить с такими же унаследованными способностями, как способность вертикального положения тела, способность использовать передние конечности для разнообразных трудовых процессов. Но осуществление „способности" речи у индивида всегда протекает

[16]

в формах исторически сложившегося языка — определённого языка окружающей его среды.

Для доказательства проанализируем развитие речи ребёнка. Уже с первого момента своего существования ребёнок обладает способностью издавать нечленораздельные бессмысленные крики. Эти крики, являясь составной частью переживаемых ребёнком аффектов (боли, страха, удовольствия), могут известным образом истолковываться окружающими. Получая удовлетворение своим желаниям, дитя в свою очередь начинает нарочито издавать крики, „выражая" ими свои переживания. Так между ребёнком и окружающими создаётся первая связь „взаимопонимания".

Затем, в возрасте около двух месяцев, издаваемые ребёнком звуки начинают определяться, дитя производит самые разнообразные сочетания звуков, не связывая с ними никакого значения. Это так называемый период лепетания. Но вот из этих бессмысленно повторяющихся сочетаний звуков спустя какое-то время начинают выделяться определённые комплексы их для обозначения тех или иных предметов или явлений: если раньше дитя лепетало па-па-па, ма-ма-ма, то теперь оно начинает называть папу, маму, бабу, т. е. начинает говорить.

В этом процессе развития детской речи нетрудно отделить момент наследственной способности человеческой особи от момента усвоения социально-исторического наследия той общественной среды, которая воспитывает ребёнка. Прежде всего нетрудно убедиться, что та связь взаимопонимания, которая устанавливается между ребёнком и окружающими благодаря его крику, лежит всецело за пределами языкового общения: здесь понимание происходит в результате истолкования природного естественного явления на основании нашего предыдущего опыта. Вот почему плач французского, негритянского или китайского ребёнка будет нам так же „понятен", как плач русского ребёнка, — это естественный природный крик, ничем не отличающийся от крика животного.

Так же естественны, так же лежат за пределами языкового общения сочетания звуков, производимые ребёнком в период лепетания. Звуки эти вообще не являются достоянием какого-либо определённого языка. Производя их, дитя „играет" своими органами речи, укрепляя эти органы и учась произвольно владеть ими. Но продукты этой „игры" — звуки — недоступны первоначально контролю его воли и сознания. Недаром в период лепетания ребёнок производит и такие звуки, которых нет в его родном языке. И недаром, производя в этот период довольно сложные комбинации звуков, ребёнок к моменту начала сознательного говорения располагает лишь очень ограниченным количеством произвольно произносимых звуков, усваивая остальные звуки и сочетания звуков лишь на протяжении нескольких лет.

В этом нет ничего удивительного. В период лепета ребёнок бессознательно и свободно воспроизводит самые разнообразные звуки. К началу говорения ребёнок уже сознательно пытается воспроизвести тот или иной звук или звуковой комплекс, данный в языке взрослых в качестве знака известного значения. И здесь его произносительная способность сразу бледнеет: произвольные движения органов речи, необходимые для воспроизведения этих звуков, усваиваются им лишь постепенно и с значительной затратой труда.

Начало говорения у ребёнка совпадает, следовательно, с моментом выделения из доступных воспроизведению ребёнка звуковых сочетаний неко-

[17]

торых определённых комплексов и использования этих комплексов в качестве слов, т. е. названий некоторых предметов и явлений, знаков понятий. Но именно здесь ребёнок не является одиноким творцом языка. Ему навстречу идёт окружающая среда взрослых, и выделение того или иного сочетания звуков в том или ином значении происходит в согласии с нормами того языка, которыми располагают окружающие ребёнка взрослые.

И русское, и английское, и турецкое, и грузинское дитя при лепетании одинаково воспроизводят бессмысленные звуковые сочетания: ба-ба, па-па, ма-ма, де-да. Но, начав говорить, русский ребёнок свяжет с комплексом ма-ма значение матери, с комплексом ба-ба — значение бабки и т.д.; грузинский ребёнок комплексом ма-ма обозначит отца, а комплексом де-да — мать; английский же ребёнок комплекс де-дди свяжет с значением отца, а турецкий — в этом же значении употребит комплекс ба-ба.

Таким образом, даже самые простые слова детского языка, возникающие как будто непосредственно из детского лепета, в действительности усваиваются ребёнком от окружающей его среды. И дальнейшее развитие речи ребёнка целиком определяется этой средой. Перенесите ребёнка из одной социально-исторической среды в другую, совершенно ему чуждую, — ребёнок научится говорить одинаково и в тех и в других условиях; но язык, который он усвоит, будет языком его новой среды, совершенно отличным от языка его родичей по крови. Само собой разумеется, что речь здесь идёт об усвоении ребёнком системы языка данной социально-исторической и национально-диалектальной среды; речь индивида, как отдельный конкретный случай использования той или иной системы языка, всегда будет характеризоваться своими специфическими отклонениями и особенностями.

Против социально-исторической обусловленности языка выдвигалось иногда указание на факт наличия в языках междометий как непосредственных отложений аффективных выкриков человека, восходящих к доязыковому крику человеческой особи.

Нетрудно, однако, убедиться, что есть существенная разница между аффективными криками человека — непроизвольными выражениями переживаний — и тем общественным орудием материализации сознания, каким является язык. Произнося слово, говорящий выбирает из всех возможных звуков то сочетание, которое для него (и для всех других говорящих на том же языке) является названием известного предмета или понятия. Испуская крик радости, боли, страха, он просто даёт исход своей нервной эмоции, его крик является не указанием на переживаемую эмоцию, а такой же психофизиологической составной её частью, как сердцебиение, слезы и т. п. И так же различно восприятие слова и аффективного выкрика. Слово всегда предполагает понимание, оно сообщает нечто, оно обращено к члену того же языкового коллектива, хотя бы этим другим был сам говорящий. Инстинктивный же крик издаётся невольно, он ни к кому не обращён и воспринимается случайным свидетелем, как могут быть восприняты шум ветра или стук дождевых капель, лай собаки и т. п. Для того чтобы понять слово, надо знать язык, на котором оно произнесено. Зато крик испуга будет понятен для всех, но понятен так же, как „понятны" плач, стон и т. д., то есть доступен истолкованию на основании нашего предыдущего опыта, как все факты внешнего мира. Назвать подобное явление „речью" можно лишь в том условном значении, которое мы придаём этому термину, говоря о „языке природы".

[18]

Другое дело слова-междометия определённого языка. Их отнюдь не следует отождествлять с инстинктивным криком, так как они не являются естественными звуками, а лишь условным их отображением, принятым и передающимся по традиции в данном языковом коллективе. Поэтому-то в разных языках междометия различаются так же, как и обычные слова: наше русское слово ай! есть междометие боли, тогда как в немецком языке то же самое сочетание звуков является междометием изумления.

То, что мы говорили относительно междометий как слов языка, вполне применимо и к так называемым звукоподражательным словам типа бум, бух, кукареку. Как и в словах-междометиях, мы имеем здесь дело не с естественным звуком, но с условным его отображением, предопределяемым всей системой данного конкретного языка. Поэтому-то звукоподражательные слова, отражающие один и тот же естественный звук, совершенно различны в разных языках: много ли общего между русским бух и немецким pardauz, русским трах и немецким bums, якобы живописующими один и тот же звук от падения?

Точно так же несостоятельна и так называемая ономатопоэтическая теория, согласно которой речь человека и сознательно, и бессознательно стремится звукописать явления, утверждающая, что между звуковой стороной слов и их значениями существует прямая связь. Несостоятельность ономатопоэтической теории легко доказать не только на фактах различных языков, но и на фактах одного и того же языка, где комплекс одних и тех же звуков имеет совершенно различное значение. Сопоставляя, например, в русском языке, слова: плыть, плавный, облако и плевать, блоха, гром, грохот, гроза и грязь, гроб, грош, нетрудно убедиться, что кажущаяся звукопись некоторых из названных слов сводится к перенесению данного в них значения на внешнюю их сторону. Для человека, не знающего русского языка, слова гром, плыть так же мало способны вызвать связаннее с ними значения, как и всякое другое слово того же языка. Следовательно, связь звука со значением в слове не является непосредственным отражением индивидуального переживания, но опять-таки обусловлена исторически сложившейся формой данного языка.§ 6. Форма и содержание в языке

Но не противоречит ли факт многообразия в исторической оформленности языков установленному нами единству языка и сознания? Отнюдь нет. Он противоречит лишь глубоко ошибочному утверждению о тождестве языка и мышления. Многие языковеды, объявляя мышление „беззвучной речью", считают, что, исходя из особенностей в словообразовании или в словосочетании того или иного исторически сложившегося языка, можно сделать заключение об особенностях мышления народа, который говорит на этом языке. Так, например, ссылаясь на особенности языка, толкуют о том, что мышление тюркских или, скажем, палеоазиатских, или африканских народов отличается от мышления народов индоевропейских, и тем самым открывают широкое поле для лженаучных и шовинистических идей неравенства языков и народов. Качество этих лженаучных построений не меняется от того, рассматривается ли это „языковое мышление" метафизически как выражение свойственного данной народности „духа" или вульгарно-социологически, т. е. как прямое следствие современного культурно-хозяйствен-

[19]

ного состояния той или иной народности. И в том и в другом случае эти языковеды базируются в лучшем случае на недиалектическом понимании единства как тождества. В действительности язык и мышление образуют диалектическое единство, допускающее различия в их развитии, расхождение, борьбу и взаимное проникновение.

Нетрудно показать это на примере. Как мы уже указывали, исследователи часто ошибочно отождествляют особенности строя исторически развившегося языка с особенностями современного мышления говорящего на них народа. Так, французский учёный Леви-Брюль пишет: „Наиболее резко бросающаяся в глаза черта языков, на которых говорят североамериканские индейцы, заключается в особом внимании, уделяемом ими выражению таких конкретных деталей, которые в наших языках остаются невыраженными или подразумеваемыми. Индеец племени понка, для того чтобы сказать: человек убил оленя, должен выразиться: человек, он, один, живой, стоя (в именительном падеже), нарочно убил, пустив стрелу, оленя, его, живого, стоящего (в винительном падеже), ибо форма глагола убить для данного случая должна быть выбрана из числа нескольких форм"[16].

Французский учёный не заметил, однако, что и на его родном языке нельзя сказать просто человек убил оленя, но можно сказать только: человек один, неопределённо какой (un homme) или человек один, уже упоминавшийся раньше в беседе (l'homme), убивал раньше, чем совершалось другое уже прошедшее действие (tuait), или убил, завершив это\ действие в прошлом, актуальном для настоящего (tua) или завершённом (eut tué), или убил так, что результаты, этого действия сказываются на настоящем (а tué), одного, неопределённо какого оленя (un serf) или одного, уже упоминавшегося в беседе оленя (le serf). Примерно такое же количество „конкретных деталей" покажет нам анализ этой фразы на немецком или английском языке. В русской фразе человек убил оленя, правда, отсутствуют детали „определённости" именуемого предмета и „соотносительности времён", но зато появляются новые конкретные детали — „одушевлённости" именуемого предмета (ср. убил оленя, но срубил дуб) и видового значения глагола (убил—убивал).

Правда, можно возразить, что упомянутые „конкретные детали" не осознаются современным французом, немцем, русским. Это, конечно, верно, но столь же мало основания утверждать, что эти „конкретные детали" осознаются современным индейцем. Другими словами, во всех случаях, где мы имеем дело с исторически сложившимися, с исторически развившимися языками, мы должны отличать в них форму от содержания, способ выражения от значения.

Действительно, нетрудно убедиться, что расхождения в „конкретных деталях" выражения одной и той же мысли на разных языках не препятствуют адэкватному выражению этой мысли в любом языке. Так, мысль человек убил оленя будет той же самой в равной мере для китайца [по-китайски: ю иге жень дале да ля и тяо лу — буквально : есть один человек убил (=охотящийся ударил) одну штуку оленя), и для немца [по- немецки: ein Mensch schlug einen Hirsch tot — буквально: один, неопределенно какой человек (относящийся к классу мужского — среднего рода) убил (=бил до смерти) в прошлом, безотносительно к настоящему,

[20]

одного, неопределённо какого (относящегося к классу мужского рода) оленя), и для русского [по-русски буквально: человек один (относящийся к классу мужского рода) убил, завершив это действие полностью, одного живого (относящегося к классу мужского рода) оленя], и для луораветлана (чукчи) [по-чукотски: клаул коран мыги — буквально: человек оленеубийство его]. Возможность передать на языках самого разнообразного строя одну и ту же мысль является лучшим доказательством отсутствия тождества между языком и мышлением.

Но не свидетельствуют ли в таком случае приведённые выше факты о другом — об отсутствии внутренней связи между языком и мышлением? Не представляют ли язык и мышление совершенно особые явления, лишь внешне связанные друг с другом? Не представляет ли каждый язык произвольной системы символов, особой, самодовлеющей и неповторимой структуры со свойственными ей одной законами сосуществования отдельных элементов и их изменений во времени? Эта точка зрения поддерживается некоторыми, современными американскими этнологами и языковедами[17], которые, начав с правильного отрицания тождества языка и мышления, приходят к отрицанию всякой связи между мышлением и языком, выступая тем самым против генетического (исторического) понимания многообразия языков.

Близки к подобной точке зрения и представители так называемого „социологического языкознания", утверждающие, что языковый знак „абсолютно произволен" и что из абсолютной произвольности языкового знака вытекает и системообраздость языка[18]. Однако мы видели выше, что системообразность языка находит своё объяснение только в единстве языка и сознания.

Точно так же, отрицая связь между языком и мышлением, мы неизбежно придём к иероглифизму, т. е. к пониманию знаков языка как условных символов, и, следовательно, к отрицанию связи между языком, сознанием и бытием; ибо при таком понимании языка становится невозможным объяснение происхождения и развития его многообразных структур, оно сводится к случайности.

Правильное истолкование наблюдённых фактов даётся диалектико-материалистическим пониманием отношений формы и содержания в языке. Возможность передачи одной и той же мысли языками самой различной структуры свидетельствует о единстве содержания языка и сознания, тогда как разнообразные формы языка выступают как отложение законов развития этого содержания, а следовательно, и развития мышления, в их конечной обусловленности развитием общества.

Формы языка не являются чистыми формами, „кои суть лишь формы на содержании, а не само содержание"[19]. Они всегда содержательны, более того, они и выделяются в результате языкового общения по мере развития человеческого сознания и по мере расчленения первоначально нерасчленённого языкового содержания, отражая в своей структуре поступательный ход познания общественным человеком окружающего его мира.

[21]

„Перед человеком, — пишет Ленин, — сеть явлений природы. Инстинктивный человек, дикарь, не выделяет себя из природы. Сознательный человек выделяет, категории суть ступеньки выделения, т. е. познания мира, узловые пункты в сети, помогающие познавать её и овладевать ею"[20]. Но „отражение человеческим сознанием бытия не есть простой, непосредственный, зеркально мёртвый факт, а сложный, раздвоённый, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлёта фантазии от жизни"[21]. Язык же как „практическое действительное сознание" человека закрепляет в себе, в своей структуре, весь этот процесс осознания, расчленения, обобщения, процесс познания мира. И совершенно правильно говорит акад. Марр, что „нет не только слова, но и ни одного языкового явления,... нет ни одной частицы звуковой речи, которая при возникновении не была бы осмыслением, получила бы какую-либо языковую функцию до мышления"[22]. „Язык есть не просто звучание, а и мышление, да и не одно мышление, а накопление смен мышления, смен мировоззрения"[23].

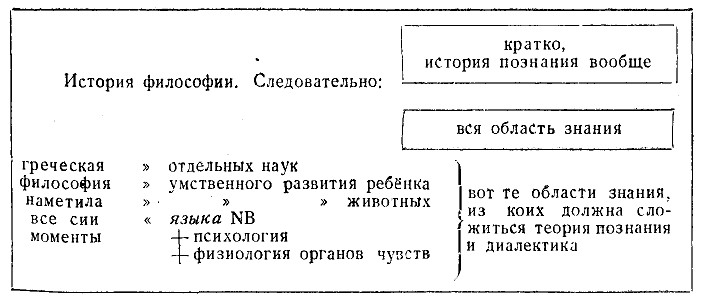

Таким образом, выступающие в современного состоянии того или иного языка как непонятные причудливости его структуры грамматические его формы становятся понятными, если мы будем рассматривать их в их возникновении, в связи с развитием мышления. Такие явления, как категория грамматического рода, сохранившаяся в современных индоевропейских языках, или как категория двойственного числа, ими утраченная, наполняются живым содержанием, когда мы сопоставляем их с аналогичными формами более архаических языков и рассматриваем их в свете истории развития человеческого мышления. На это значение истории языка как одного (и важнейшего) источника истории и теории познания и указывает Ленин в своей известной схеме[24]:

Диалектико-материалистическое понимание формы и содержания в языке, следовательно, приводит нас к утверждению необходимости историзма

[22]

в изучении всех сторон языка. „Материя и форма родного языка, — писал Энгельс в „Анти-Дюринге", — только тогда могут быть поняты, когда прослеживают его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если оставлять без внимания, во-первых, его собственные омертвевшие формы и, во-вторых, родственные живые и мёртвые языки"[25].

Осознание исторического характера изменений языка является заслугой буржуазного языковедения начала XIX в. Но в своих истолкованиях исторического процесса в языке буржуазные языковеды XIX в. допустили ряд существенных искажений, объясняющихся неверным пониманием сущности языка.

Так, философы-идеалисты начала XIX в. изображали исторический процесс в языке, как выражение саморазвития образующего с ним единство народного духа, а исторически сложившееся многообразие языков — как всё новые попытки человеческого духа разрешить задачу создания „идеального посредника" между своим миром — миром сознания — и внешним миром бытия.

Биологисты середины XIX в. (Авг. Шлейхер), стремясь освободить науку о языке от идеалистической метафизики, пытались применить к историческому процессу в языке законы эволюции — учение Дарвина о возникновении видов, многообразию которых они уподобляли многообразие языков.

В действительности же, как мы видели, язык есть особая общественная надстройка, возникающая и развивающаяся в диалектическом единстве с сознанием из потребности общения между людьми. Следовательно, язык ни на какой стадии своего развития не является биологическим, кровным наследием человечества, но представляет собой продукт социальной жизни организовавшегося в трудовом процессе общества.

Образуя единство с сознанием, язык должен изменяться, следуя изменению общественного сознания, которое в свою очередь отражает изменение общественного бытия людей. Как всякая общественная надстройка, язык непрерывно меняется в процессе развития человеческого общества, меняется в своём содержании и в своих формах.

Все различия в структуре общества, как сосуществующие, так и сменяющие друг друга во времени, налагают свой отпечаток на язык. В языке запечатлеваются не только основные смены общественно-экономических формаций — родовой, рабовладельческой, феодальной, капиталистической, социалистической, не только схождения и расхождения, объединения и разъединения народов, процессы образования и распадения племён и наций, не только основные различия классов в классовом обществе, но и менее значительные факты производственных, профессиональных, идеологических (например культовых) группировок, исторически сложившиеся политические и культурные связи между отдельными коллективами.

„Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей — язык реальной жизни"[26]. Но как и всякая общественная надстройка, язык не просто отражает все изменения своей общественной базы, но выступает как активный, действенный момент общественной прак-

[23]

тики человека, как орудие этой общественной практики. „Язык — орудие развития и борьбы" (Сталин)[27]. В то же время, как и всякая общественная надстройка, язык обладает относительной самостоятельностью. Исторически оформившись, он определяется в своём развитии своими предшествующими состояниями; поскольку же каждое состояние языка выступает перед нами как система, всякая перестройка её необходимо приводит к созданию новой системы. Более того, поскольку язык является важнейшим орудием человеческого общения, в нём обусловленность предшествующими состояниями общественно оправдана и необходима, так как каждая новая общественность не может возлагать на себя бремя перестройки заново всей своей речи, она продолжает пользоваться уже унаследованным языком, сохраняя связь понимания между непосредственно сменяющимися поколениями.

Из сказанного разъясняется и закономерный характер исторического развития языка. Те закономерности, которые наблюдаются в развитии языка, отнюдь не свидетельствуют о спонтанном характере этого развития, отнюдь не превращают его в саморазвитие. Эти закономерности суть лишь отражение развития общественного бытия.

Язык принадлежит к явлениям духовной жизни общества, и источником образования и развития его являются условия материальной жизни. Марксизм-ленинизм учит, „что материальная жизнь общества есть объективная реальность, существующая независимо от воли людей, а духовная жизнь общества есть отражение этой объективной реальности, отражение бытия. Значит, источник формирования духовной жизни общества, источник происхождения общественных идей, общественных теорий, политических взглядов, политических учреждений нужно искать не в самих идеях, теориях, взглядах, политических учреждениях, а в условиях материальной жизни общества, в общественном бытии, отражением которого являются эти идеи, теории, взгляды и т. п."[28].§ 7. Разделы науки о языке

Мы определили язык — предмет нашей науки — как специфическую общественную надстройку. Это даёт нам теперь основание найти место для науки о языке, как для особой дисциплины в кругу других дисциплин. В отличие от тех языковедов XIX в., которые стремились отнести науку о языке или к кругу наук о природе, или к кругу наук, связанных с изучением индивидуального мышления, — наук психологических, мы отнесём нашу науку к дисциплинам общественным.

Та связь, которая существует между языковедением и историей (историей отдельных народов, историей человеческого общества, историей материальной культуры, историей техники), может быть определена как связь двухсторонняя. Языковед постоянно нуждается в материале, который ему дают общественно-исторические дисциплины, для того чтобы правильно истолковать наблюдаемые им явления. И наоборот, историк, в особенности историк древнейших периодов существования человеческого

[24]

общества, часто вынужден опираться на те исследования, которые делаются лингвистом. Недаром на более ранней ступени развития исторических наук и науки о языке эти области знания часто объединялись в одном общем понятии филологии.

Другого рода связь существует между языковедением и науками о природе. Определённый момент речевого акта, как мы увидим, связан с действиями органов речи говорящего, с аппаратом слуха у слушающего и с колебаниями упругой среды между общающимися в этом акте двумя лицами, т. е. с актами физиологическими и физическими. Знание акустики и физиологии речи и слуха необходимо для лингвиста, и определённую часть нашего курса мы посвятим тому, что называется физиологией звуков речи, где мы будем анализировать физиологические и акустические предпосылки осуществления речевого акта. Но, изучая использование этих предпосылок в самом акте речи, мы вернёмся к языку как к социальному явлению. Поэтому знание физиологии и физики в известной части необходимо для лингвиста, но то исследование, которое ведёт лингвист, уже не относится к области наук о природе. Тут мы имеем дело со своего рода односторонней связью.Наконец, перед нами встаёт вопрос об отношении языковедения к тому кругу дисциплин, которые изучают специфическую область идеологии — художественную литературу. Здесь лингвистика в целом ряде случаев оказывается необходимой для литературоведов. В частности такие разделы изучения художественного слова, как стилистика и поэтика, как вопросы стихосложения и метрики, предполагают у изучающего их определённый круг сведений о языке. И если, например, литературовед начинает изучение вопросов рифмы, не научившись разбираться в различии между звуками и буквами, не имея ясного представления об орфоэпии, т. е. литературном произношении того языка, художественные памятники которого он изучает, он рискует впасть в ошибку, подменив изучение звучания художественного слова изучением написания. Следовательно, здесь наука о языке даёт известные указания для изучения художественного слова, хотя само по себе исследование это уже имеет дело с особой областью идеологии, отличной от языка. Следовательно, и здесь связь между обеими дисциплинами односторонняя: языковедение даёт материалы для работы литературоведа, но не получает от него материалов, которыми он мог бы воспользоваться в своей работе.

На какие разделы распадается наука о языке? Мы уже указывали в связи с вопросом об универсальности языка на многообразие языков, на то, что в действительности нашему исследованию подлежит не один язык, но множество языков. В соответствии с этим наука о языке распадается по своему предмету на ряд дисциплин, посвящённых изучению того или иного конкретного языка или группы языков. Так, мы выделяем славянское языкознание, романское языкознание, семитское языкознание, или, иначе, романскую филологию, славянскую филологию, семитскую филологию, или семитологию, и т. д.

Но, с другой стороны, каждому языковеду, работающему над изучением определённой группы языков, необходимо иметь ясное понятие о многих общих явлениях, повторяющихся в каждом языке. Ибо мы вправе говорить не только о тех или иных языках, но и о человеческом языке в целом. Тот раздел языковедения, который изучает не только истори-

[25]

чески сложившиеся группы языков, но и общие вопросы языка как особого общественного явления, называется общим языковедением.

Возьмём любое слово любого языка, древнего или современного, например русское слово братан. К нему можно подойти с нескольких сторон. Слово братан, прежде всего, может быть изучено со стороны образующих его звуков речи, тех мельчайших различимых элементов, из которых создаётся каждое слово языка. Часть языковедения, занимающаяся звуковой стороной языка, называется фонетикой.

Далее, можно взять слове братан со стороны его смысла, т. е. как термин родства, обозначающий в русском языке двоюродного брата или потомка дяди и дядю (в зависимости от говора). Раздел науки о языке, изучающий смысловую сторону языка, носит название семасиологии, или семантики.

Затем можно взять это же слово братан как имя существительное мужского рода единственного числа и т. д., то есть с точки зрения тех отношений, в которые оно вступает с другими словами, дополнительных значений, выражаемых так называемыми грамматическими формами этого слова, которыми оно обладает в связной речи.

Та часть языковедения, которая изучает смысловые отношения между элементами высказывания (т. е. словосочетаниями, отдельными словами, частями слов), отношения, которые дополняют и видоизменяют основные (вещественные) значения этих элементов и выражаются совокупностью форм, то есть строем языка, называется грамматикой.

Мы можем взять слово братан также со стороны того места, которое оно занимает в словаре русского языка, отметить, например, что это слово устарело, что оно встречается только в некоторых местных говорах. Мы можем изучить его в возможных оттенках его значений, объединяемых вокруг его основного значения. Раздел языковедения, который занимается изучением слов в отдельности, называется лексикологией или лексикой. Лексикология теснейшим образом связана с семасиологией, с наукой о значении.

Наконец, мы можем отметить, что слово братан не есть слово литературного языка, а слово устных говоров; в литературном же языке чаще употребляется слово „двоюродный брат" и уже устаревшее заимствование „кузен". Отметив это, мы можем исследовать, в каком именно из устных говоров русского языка это слово встречается сейчас, в каком значении и с какими другими словами оно связано. Раздел науки о языке, изучающий устные говоры в противопоставлении их литературному языку, называется диалектологией.

Таковы традиционные разделы науки о языке. Часть этих разделов освещает отдельные стороны речевого акта, но занимаясь фонетикой, семасиологией (или лексикологией) и грамматикой, мы должны, однако, постоянно помнить, что в действительности ни одна из сторон языка не может быть исчерпывающе познана вне связи с другими его сторонами.-----------

[1] К. Маркс, Формы, предшествующие капиталистическому производству. Из неопубликованных рукописей К. Маркса, „Пролетарская революция ",№ 3, 1939, стр. 164.

[2] Ф. Энгельс, Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека, Госполитиздат, 1941, стр. 8.

[3] В. И. Ленин, О праве наций на самоопределение, Соч., т. XVII, стр. 428.

[4] К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология, Соч., т. IV, 1933, стр. 20-21.

[5] Ф. Энгельс, Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека, Госполитиздат, 1941, стр. 9-10.

[6] „Ленинский сборник", XII, 1931, стр. 219.

[7] В. И. Ленин, К вопросу о диалектике. Соч., т. XIII, стр. 303.

[8] К. Марк с и Ф. Энгельс, Немецкая идеология. Соч. т. IV, стр. 20.

[9] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IV, стр. 435.

[10] Ф. Энгельс, Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека, Госполитиздат, 1941, стр. 13.

[11] И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 542.

[12] А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, изд. 3-е, Учпедгиз, 1936, стр. 7.

[13] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, 1931, стр. 86.

[14] К. Маркс и Ф. Энгельс, К критике политической экономии, 1932, стр. 16.

[15] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, русский перевод, Соцэкгиз, 1933, стр. 36.

[16] Леви-Брюль, Первобытное мышление, 1930, стр. 96.

[17] Ф. Боас, Ум первобытного человека, Госиздат, М. 1926, ср. также Э. Сепир, Язык, русский перевод, М. 1934, особенно стр. 12— 15.

[18] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М. 1933.

[19] В. И.Ленин, Философские тетради, стр. 94.

[20] В. И. Ленин, Философские тетради, стр. 94.

[21] Там же, стр. 336.

[22] Н. Я. Марр, Избранные работы, т. III, стр. 111.

[23] Н. Я. Марр, Язык и современность, Л. 1932, стр. 8.

[24] В. И. Ленин, Философские тетради, стр. 321.

[25] К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология, Соч., т. IV, стр. 327.

[26] Там же, стр. 16.

[27] И. В. Сталин, Как понимает социал-демократия национальный вопрос.

[28] И. В. Сталин, О диалектическом и историческом материализме, „Вопросы ленинизма", изд. 11-е, стр. 545.

Retour au sommaire

- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы