-

- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы

-- Patrick SERIOT (Univ. de Lausanne) : «La clôture impossible (L’espace en géographie linguistique : la querelle du continu et du discontinu)», in Georges Nicolas (éd.) : Géographie(s) et langage(s). Interface, représentation, interdisciplinarité, Sion : Institut Universitaire Kurt Bösch, 1999, p. 227-248.

[227]

«Une langue, c’est un dialecte avec une flotte et une armée»[1]

Un objet de science n’existe pas de façon empirique avant toute investigation, avant son appropriation par une théorie, comme le minerai existe dans la terre avant d’être extrait et débarrassé de la gangue de terre qui l’entoure. On ne se propose pas ici pour but le procès de l’empirisme, qui n’est plus à faire, mais une interrogation sur les modes de construction de «l’objet de connaissance»[2]. L’objet en question concerne les géographes tout autant que les linguistes : il s’agit du rapport entre langue et territoire.

Peut-on, doit-on représenter graphiquement les langues, les usages linguistiques dans leur extension spatiale? Ne court-on pas le risque de représenter avant tout une représentation, et non des faits? Mais qu’est-ce qu’un fait en géolinguistique?

Une discipline mixte, ou intermédiaire comme la géolinguistique[3], un champ interdisciplinaire comme le rapport entre langue et territoire peuvent nous convaincre qu’un concept comme l’espace n’est pas exposé, envisagé, défini de la même façon non seulement par les linguistes et les géographes, mais encore par des linguistes qui s’inscrivent dans différentes «traditions» ou écoles, ou «paradigmes». La géolinguistique est pour cette rencontre aux limites des disciplines un exemple de choix. Mais elle peut également permettre de mettre en relations l’histoire de deux disciplines différentes : faire l’étude parallèle des problèmes que pose la construction des concepts en linguistique et en géographie permettrait d’élargir les bases d’une théorie plus générale de l’histoire des sciences. Il ne semble pas que ce travail ait été entrepris dans le domaine des rapports entre linguistique et géographie. Au dessus des forces d’un chercheur isolé, un tel programme nécessite la constitution d’une équipe interdisciplaire. Ce qui est proposé ici n’est qu’un premier balisage du terrain, mais qui entend pratiquer systématiquement la comparaison, entre deux disciplines : linguistique et géographie, entre deux domaines : la science en Europe occidentale (la dialectologie romane dans les pays romanophones et germanophones) et dans le monde

[228]

russophone (les scientifiques de l’émigration russe de l’entre-deux-guerres en Tchécoslovaquie).

Les rapports entre l’histoire de la linguistique et l’histoire de la géographie sont peu étudiés. L’histoire de chaque discipline a une dynamique propre, qui n’est pas mécaniquement parallèle à celle des autres disciplines, même voisines. Pourtant, elle est liée d’une certaine façon à ces histoires, comme à l’Histoire tout court. Ainsi, apparement, la géolinguistique trouve son origine dans une crise interne à la linguistique dans le derniers tiers du 19ème siècle. Les géographes et les linguistes, à de rares exceptions près, semblaient ne pas savoir grand chose les uns des autres à cette époque. Il semble néanmoins qu’ils partageaient une interrogation sur les limites d’un objet de base pour leur discipline : la région pour les uns, la langue, ou le dialecte pour les autres, et que cette interrogation ressemblait à s’y méprendre à celle des biologistes sur la définition de l’espèce.

On va donc envisager les termes d’une controverse propre à la géolinguistique, autour des notions de continu et de discontinu dans les limites entre langues ou entre dialectes. Mais on va voir que cette controverse n’est pas un problème «technique». Elle est traversée par des conflits idéologiques qui la dépassent : cette période est marquée par l’exacerbation des nationalismes et par des tentatives multiples de définition naturaliste des frontières d’Etat en Europe. La tentation était grande d’utiliser les résultats de la dialectologie pour justifier des revendications territoriales.

Mais à base idéologique aussi était le débat épistémologique implicite sur le modèle organiciste qui à cette époque commençait à s’effondrer en linguistique. A cet égard, une question telle que l’hybridation en langue est un moment-clé de cette que-relle, qui serait sinon un avatar parmi d’autres de la tentative d’homogénéisation de la diversité sur un territoire.On tentera de présenter la controverse en des termes qui n’ont, semble-t-il, pas été utilisés à l’époque : l’opposition entre une conception nominaliste et une conception réaliste du rapport langue / territoire, à partir de laquelle peuvent s’organiser les diffé-rentes façons de représenter graphiquement ce rapport.

L’option nominaliste consiste à décrire les différences, les faits individuels, les nuances les plus fines à l’infini, jusqu’à l’émiettement extrême; l’option réaliste, au contraire, consiste à rechercher ce qui est commun derrière les différences : l’Un derrière le Multiple, à reconstruire le Type, ou l’Essence. Ce sont deux modes de construction de l’objet de connaissance qui s’affrontent là.

On voudrait montrer alors que les différentes tentatives de dépasser, ou de contourner, cette alternative, ne sont que des dosages différents entre ces deux options, qui sous-tendent tout autant un autre controverse parallèle, propre à l’ethno-anthropologie de l’époque : celle qui opposait l’évolutionnisme au diffusionnisme.[229]

I/ Fermeture (une théorie des coîncidences)

A) L’organicisme

Au début du 19ème siècle la linguistique dans les pays de langue allemande, toute imprégnée du Romantisme triomphant, s’oppose résolument au rationalisme et à l’universalisme du siècle passé et de la philosophie des Lumières : la diversité des langues n’est plus un phénomène secondaire, superficiel, par rapport à un esprit humain universel, mais quelque chose d’essentiel. Les linguistes étaient face à un problème propre à l’esprit du temps : comment mettre de l’ordre dans la multiplicité toujours croissante des faits de langue qui devenaient disponibles à mesure que les découvertes et les descriptions se multipliaient et que croissait l’intérêt pour la diversité en tant que telle?

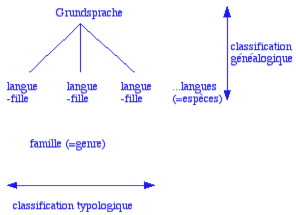

Michel Foucault a montré dans le chapitre «classer» de son ouvrage Les mots et les choses (1966, p. 137-176) les hésitations entre une classification typologique et une classification généalogique à l’époque romantique. Comme en biologie, à une classification «linéenne» (classification de haut en bas, ou «artificielle», reposant sur des critères choisis de façon arbitraire) va succéder une classification de bas en haut, ou classification «naturelle» dans la seconde moitié du siècle.

Or les deux types de taxinomie partagent au moins un présupposé commun : les langues sont des organismes naturels. Les classes ainsi dégagées sont construites sur l’idée de leur essence commune.Un parfait ordre artificiel de classification devrait ranger dans les mêmes classes tous les genres qui ont des ressemblances essentielles, c’est-à-dire qui ne sont ni fortuites, ni acquises ni imitatives ou dérivées d’onomatopées. (Young, 1813-14, p. 252; cité d’après Morpurgo Davies, 1996, p. 140)

Si c’est par leurs similitudes que les langues doivent être regroupées en classes, on voit que les seules similitudes dignes d’être étudiées, d’être objets d’investigation sont celles qui sont héritées, et non celles qui sont acquises, par exemple par contact ou imitation. Mais le problème de la fixité ou de la transformation des espèces, qui avait tourmenté les discours scientifiques en biologie, faisait son apparition en linguistique : le changement en langue peut-il conduire au passage d’un type linguistique à un autre?

Le linguiste allemand August Schleicher (1821-1868) apporte une réponse catégoriquement transformiste, faisant de la linguistique une science naturelle. Pour lui, l’objet de la linguistique estle langage en tant qu’organisme naturel, soumis à des lois inaltérables de formation, qui est autant hors d’atteinte de la volonté humaine qu’il est impossible au rossignol de changer sa chanson. (Schleicher, 1860, p. 118)

[230]

Schleicher est connu pour son modèle de l’arbre généalogique : appliquant une terminologie botanique et zoologique, il voit le changement des langues comme le passage d’une langue originaire (Grundsprache) commune à des langues filles, qui sont alors les différentes espèces d’un même genre. La classification typologique, repérable dans l’espace, n’est que le reflet d’une classification généalogique, qui se déroule dans le temps.

Cette vision strictement naturaliste de l’évolution des langues, qui se déroule dans le temps, mais non dans l’histoire (puisque la volonté humaine n’y peut en rien interférer), manipule des objets à la clôture hermétique : chaque langue est un corps pur, son organisme (ou son essence) ne peut être en rien altérée par des contacts ou des mélanges. Pour Max Müller (1823-1900)[4], la langue suit une évolution naturelle, tout à fait indépendante des faits extérieurs, selon des lois inexorables. Il peut être utile de reconnaître le celte, le normand, le latin et le grec dans le lexique de l’anglais,

mais pas une goutte de sang étranger n’est entrée dans le système organique de la langue anglaise. La grammaire, le sang et l’âme de la langue, est aussi pure dans l’anglais parlé dans les Iles brittaniques qu’il l’était lorsqu’il était parlé sur les plages de la mer germanique par les Angles, les Saxons et les Jutes du continent. (M. Müller, 1862, p. 72, cité d’après Morpurgo Davies, 1996, p. 273)

Pour les linguistes naturalistes, toute idée de contact entre langues, de ressem-blances acquises par proximité géographique, voire d’hybridation, est un non sens, ou, tout au plus, un fait tératologique : une langue mixte ne peut être qu’un monstre. La négation des langues mixtes (ou plus exactement des grammaires mixtes) garantit la vali-dité du modèle de l’arbre pour représenter le changement en langue. Le modèle de Schleicher ne permettait ni contamination, ni diffusion, ce qui à son tour confirmait la validité de la reconstruction qui se fondait sur ce modèle. Mais il y a plus : pour Schleicher et ceux qui pensaient comme lui, le travail du linguiste consiste à reconstruire une proto-langue (Ursprache) en

[231]

comparant un certain nombre de langues généalogiquement apparentées, mais cette entreprise devient impossible dès qu’on compare des langues qui ont seulement des structures semblables. Il serait théoriquement pos-sible de démontrer que deux langues peuvent être parentes tout en étant typologiquement différentes, et que deux langues typologiquement semblables peuvent n’avoir aucune relation de parenté.

Cette conception essentialiste de la pureté des langues sert de filtre à l’investigation : seules les similitudes considérées comme héritées étaient prises en compte. Les faits étaient connus, mais certains retenaient l’attention au détriment des autres, qui ne pourraient que troubler le bel agencement de la théorie. Cette dernière reposant sur un présupposé épistémologique jamais explicité, à savoir que les similititudes ne peuvent s’expliquer que par une origine commune, on négligeait les autres similitudes, qui pourraient mettre en doute ce présupposé. On voit ainsi à quel point une représentation sur la langue rend littéralement aveugle à certains faits.

Schleicher eut des émules en France, où toute une école de linguistique naturaliste travailla dans sa lignée, en marge de la linguistique «officielle», représentée par la Société de linguistique de Paris, créée en 1866. Ici encore la langue ne suit d’autres lois que les siennes, superbement indifférente aux contingences de l’espace. Ainsi, selon Abel Hovelacque (1843-1896), il suffit de traverser le continent asiatique du Nord-Est au Sud-Ouest pour constater que la répartition territoriale des langues ne respecte ni les liens de parenté des langues, ni leurs analogies morphologiques :Non, l’on ne peut en aucune façon classer les langues en s’en rapportant uniquement à leur distribution géographique. Nombre de fois, dans le cours de l’histoire, cette répartition géographique a été bouleversée par les migrations des peuples, par les conquêtes, par les empiètements de tels ou tels idiomes, plus favorisés, sur tels ou tels autres idiomes, dont la force de résistance était moindre. (Hovelacque, 1878, p. 47-48; cité d’après Desmet, 1996, p. 242)

En fait, le modèle organiciste en linguistique représente une conception essentia-liste, autrement dit platonicienne, courante en biologie, selon laquelle chaque espèce est caractérisée par son essence (eidos) invariable et séparée de toutes les autres espèces par une discontinuité radicale. Or cette conception, qui formait la base du fixisme en biologie, n’est pas non plus incompatible avec l’évolutionnisme; il suffit d’y inclure le saltationnisme : il n’y a pas passage graduel d’une langue à l’autre, mais une séparation brusque, sur le modèle des générations. Ainsi, pour Schleicher, chaque langue se détache du tronc commun à un moment précis, par une coupure nette et franche : du latin au français, point d’intermédiaire, mais brusque changement qualitatif.

[232]

B) Le positivisme

A la fin du 19e s la métaphore organiciste est progressivement abandonnée, mais l’idéologie positiviste continue de se débattre dans une crise de plus en plus aiguë, liée à l’effondrement progressif de ses certitudes. Jusqu’à la première guerre mondiale envi-ron, la linguistique est nettement dominée par un courant ayant pris son essor en Allemagne, appelé «néo-grammairien»[5]. Les néo-grammairiens appliquaient aux phénomènes du langage le modèle des sciences naturelles. Ils considéraient que l’objet de la linguistique était l’étude des faits d’évolution à l’intérieur des différentes langues. Leur credo positiviste faisait porter leurs efforts sur la tentative d’interpréter en termes de lois les changements phonétiques. A la différence de Schleicher, ils ne s’occupaient ni de reconstruction d’une langue-mère, ni de typologie ou de classification, mais cherchaient à mettre en place une méthode rigoureuse, valable aussi bien pour les langues anciennes que pour les langues et dialectes modernes. Ainsi, suivant, explicitement ou implicitement, le modèle uniformitariste courant à l’époque en géologie[6], ils admettaient des transformations régulières des sons en d’autres sons au cours de l’évolution des langues, qui auraient lieu selon des lois aussi strictes que celles de la physique, de la chimie ou de la biologie : à toutes les étapes d’évolution de la langue doivent opérer les mêmes facteurs, les mêmes types de causes. Ils ramenaient la multiplicité des faits de langues à une stricte unicité grâce à des formules semblables à des lois physiques. Pas plus que l’homme ne peut se soustraire aux lois de la nature, pas plus l’individu ne peut s’opposer aux lois qui régissent l’évolution. Conformément aux lois inexorables de la nature, la langue évolue en dehors de la volonté humaine, il n’existe rien d’irrégulier, rien de fortuit, tout est explicable. Aux yeux des néo-grammairiens, toute anomalie à ces lois pouvait s’expliquer par quelque analogie, fondée sur des associations psychologiques, qui vient «faire dévier la trajectoire régulière de la loi phonétique»[7]. Leur méthodologie, fondée sur l’empirisme, sur la recherche et l’accumulation des faits, était essentiellement inductive.

Un exemple classique du raisonnement néo-grammairien est fourni par la «loi de Verner»[8]. Le linguiste allemand Jakob Grimm (1785-1863, le frère du collecteur de contes populaires bien connu) avait dans les années 1820 établi une loi selon laquelle à tout [t] en latin correspondait un [th] dans les langues germaniques (devenu [d] en allemand) : frater / brother / Bruder. Mais il restait un grand nombre d’exceptions dérangeantes (pater / father / Vater). Pourrait-on imaginer des exceptions à la loi de la gravitation? Verner (1875) part du principe que ces phénomènes sont trop fréquents pour être dus au hasard et cherche une nouvelle loi pour expliquer l’irrégularité apparente. La comparaison lui donne la clé de l’énigme : en ancien germanique les [t] de l’indo-européen était devenu [d] ou [th] dans les syllabes qui précédaient l’accent tonique, mais restaient [t] dans celles qui le suivaient. D’un coup, au prix d’un rétrécissement du champ d’application de la loi, il n’y avait plus d’exception![9]

[233]

Ce courant à la fois positiviste et naturaliste a été soumis, comme dans les autres domaines scientifiques, à la réaction classique contre le positivisme au tournant du siècle : l'évolution de la philosophie s'oriente en France avec H. Bergson (1859-1941), en Italie avec B. Croce (1866-1952) et son école idéaliste, vers ce qui est immatériel. Ils dénoncent la méthode rigoureuse préconisée par les positivistes, qui voient l'homme soumis et asservi aux lois strictes, mécaniques et inflexibles de la nature. Tous avancent la thèse de l'incompatibilité de la liberté de l'homme, capable de créer, avec les lois dites immuables. Mais dans le domaine qui nous concerne ici, c’est bien la question des limites qui fut le révélateur de la crise profonde qui ébranlait le positivisme.

Curieusement, le positivisme en linguistique était miné par le choc du réel : si attaché aux faits, il cherchait à en établir les lois. Or le champ d’application de ces lois était tout sauf clair. Si ce qui était vrai pour une langue ne l’était pas pour une autre, on en concluait, fort raisonnablement, que la loi était valable à l’intérieur des limites d’une langue ou d’un dialecte. Le positivisme, ne pouvant admettre l’inachevé ou l’incertain, avait besoin de critères sûrs dans ses délimitations. Mais plus les investigations avançaient, plus les faits rassemblés étaient nombreux, et plus les lois se divisaient, se pulvérisaient, se diluaient… On réduisait leur champ d’application de la langue au dialecte, elles étaient valables pour une époque de plus en plus courte, sur un territoire de plus en plus restreint. Mais toujours on cherchait à déterminer les limites de leur champ d’application, si étroites fussent-elles dans le temps ou dans l’espace.

En fait, le dogme néo-grammairien des «lois sans exceptions» ne tient qu’au prix d’une fiction : la notion de dialecte territorial (s’opposant à dialecte social). La restriction à ce dogme : «une loi phonétique historique agit sans exception dans les limites d’un dialecte ou d’une époque» ne fait que reporter d’un cran la question de fond : quelles sont les limites d’un dialecte ou d’une époque? On prend appui sur ce qu’on cherche, la démarche s’apparente à une équation à deux inconnues.

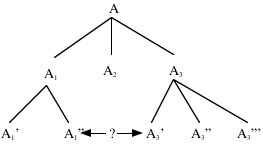

A la différence de Schleicher, les néo-grammairiens admettaient le continu dans l’évolution des langues dans le temps, mais ils continuaient à le refuser dans l’espace : l’idée de diffusionnisme leur était radicalement étrangère. Ils suivaient un évolution-nisme strict sur le modèle de la biologie de leur époque : tout est ouvert verticalement (l’homme descend du singe, il n’y pas de frontière stricte entre les deux), mais tout est fermé horizontalemenbt : une fois que les espèces sont séparées, elles ne peuvent plus se rejoindre ou se mélanger (la preuve en est l’infertilité des hybrides). C’est le modèle des sciences du vivant qui est sous-jacent à l’arborescence stricte, pratiquée par les néo-grammairiens tout autant que par leurs prédécesseurs naturalistes :

[234]

On obtient ainsi un raisonnement circulaire : si A1” et A3’ ont des ressemblances, ou des éléments en commun, c’est la preuve qu’ils proviennent de la même origine : A (les ressemblances ne pouvant être qu’héritées). Mais, à son tour, l’existence de cette origine A (Ursprache) n’est prouvée que par l’existence de ressemblances entre les supposés rejetons A1’, A1”,…, A3”’. Quoi qu’il en soit, le modèle des sciences de la vie empêche de s’intéresser aux ressemblances entre des langues proches dans l’espace mais éloignées dans l’embranchement généalogique (A1” — A3’), sans parler des ressemblances entre des langues non apparentées, pure absurdité pour les néo-grammairiens. Cet aveuglement aux faits de voisinage géographique par fidélité à un modèle biologique plus ou moins inconscient aura une longue existence et sous-tendra les résistances à la prise en compte du «facteur espace» dans l’entre-deux-guerres. On en trou-vera un exemple chez le linguiste A. Meillet (1866-1936), chef de file incontesté de la linguistique française dans l’entre-deux-guerres, digne héritier des néo-grammairiens :

M. Kroeber insiste sur l'importance qu'il y a à tenir compte du voisinage géographique des langues. Sans doute il arrive le plus souvent que les langues parentes occupent des aires contiguës ou du moins voisines. Mais, une fois mis à part ce fait grossier, il faut reconnaître que la contiguïté apporte à la démonstration linguistique de la parenté une gêne plutôt qu'un secours : les langues voisines sont celles qui ont subi les mêmes influences, qui ont emprunté les unes aux autres ou fait les mêmes emprunts à d'autres langues. La contiguïté des langues oblige donc à faire un départ souvent très délicat entre les emprunts et le vieux fonds de la langue, qui seul prouve en matière de parenté. En revanche, le grand éloignement géographique n'a pas empêché les linguistes de montrer que la langue de Madagascar représente la même langue ancienne que celle de Bornéo, de Java et des Philippines. (Meillet, 1926, p. 92)

[235]

II/ Ouverture : «Gibt es Mundartgrenzen?» [10]

La position néogrammairienne n’était pas tenable. Même en reconnaissant que les lois phonétiques ne sont pas valables en tout temps et en tout lieu, que chaque loi est expressément limitée à une langue particulière, à une certaine période, une loi ne pouvait cependant être appelée «loi» que dans la mesure où elle s’applique à tous les faits de la langue en question et dans la période en question, tout en étant inaccessible au contrôle volontaire (à la volonté de l’individu).

Les premiers coups de boutoir vinrent de l’intérieur même de la théorie. Le modèle néo-grammairien présupposait que les langues évoluaient par division, divergence, à la manière des branches d’un arbre se détachant peu à peu du tronc. On a vu que l’image de l’arbre généalogique représentait les langues comme parfaitement indépendantes les unes des autres une fois qu’elles s’étaient séparées : elles vivaient d’une vie indépendante, les éléments qu’elles pouvaient avoir en commun ne pouvaient qu’être hérités de leurs ancêtres communs. Néanmoins, le problème des ressemblances entre les langues entraînait souvent les considérations sur la classification des langues et des dialectes dans des cercles vicieux, sans que les chercheurs en aient même conscience : deux langues sont apparentées parce qu’elles ont des traits communs, mais on ne cherchait des traits communs qu’entre des langues qu’on pensait apparentées. Les éventuelles ressemblances entre langues considérées comme non apparentées étaient négligées comme étant dues au hasard ou dépourvues d’intérêt. La métaphore organique ainsi n’est pas une simple analogie rhétorique, elle a un rôle cognitif : métaphore fondatrice, elle filtre les phénomènes qui vont être sélectionnés ou rejetés comme question scientifiquement pertinentes.

Or certaines découvertes effectuées au 19e siècle venaient sérieusement mettre à mal l’idée du caractère strictement fermé des limites des langues. Il en allait ainsi par exemple de l’étude de l’arménien ou de l’albanais, qui sont à la linguistique ce que le panda est à la zoologie : un oiseau rare. Dès les années 1830 on s’était aperçu que l’arménien, tout membre de la famille indo-européenne qu’il fût, présentait d’étonnantes ressemblances, ou «affinités», avec des langues non apparentées mais territorialement voisines, comme le géorgien (Hübschman). De même l’albanais, en termes néo-grammairiens, ne «provenait» pas du latin, mais était tellement saturé de mots d’origine latine que, si on ignorait son histoire, on pourrait le prendre pour une langue latine. Comment expliquer ces ressemblances non héritées? Les langues ne seraient-elles plus des objets aussi fermés, aussi nettement individualisés à l’intérieur de limites temporelles et spatiales?A) J. Schmidt : les langues sont comme des ronds dans l'eau

Un des plus importants épisodes dans la mise en cause des principes néogrammairiens (à savoir celui de la clôture des langues et des dialectes) fut le livre de J.Schmidt[11], publié en 1872, qui proposait une métaphore radicalement nouvelle pour rendre compte du changement des langues, appelée «Théorie des ondes» (Wellentheorie). Pour lui, les langues indo-européennes ne doivent pas être représentées comme des branches qui se séparent d’un tronc, mais comme une chaîne faite d’anneaux et n’ayant ni début ni fin, ni centre ni périphérie. Contrairement à ce que la théorie de l’arbre généalogique permettait de prévoir, des innovations apparues dans une langue semblant séparée, distincte, peuvent s’étendre, se diffuser à d’autres langues voisines spatialement, comme des ondes qui se propagent à la surface de l’eau à partir de point où tombe une pierre qu’on y a jetée. Pour Schmidt, des langues géographiquement proches l’une de l’autre auront ainsi nécessairement plus de ressemblances que des langues éloignées dans l’espace, des traits communs à elles seules : une fois séparées, les différentes langues continuent à s’influencer réciproquement. C’est pourquoi il considère, par exemple, que les langues slaves sont un maillon intermédiaire entre les langues indo-iraniennes d’une part et les langues germaniques de l’autre. Leur situation dans l’espace à la fois reflète et explique leurs particularités intrinsèques : il est normal que les langues slaves présentent plus de traits communs avec le sanskrit que n’en ont les langues germaniques, il suffit de regarder une carte pour voir qu’elles en sont plus rapprochées. Schmidt travaille avec des notions d’intermédiaire, de transition, et abandonne ainsi le postulat de clôture des objets-langues. Il propose alors une classification des langues fondée sur leur répartition géographique.

La théorie des ondes a certainement un rapport avec l’apparition du diffusionnisme en anthropologie et la contestation du modèle évolutionniste linéaire. Pourtant elle ne remet en cause qu’en apparence le modèle de Schleicher, puisque Schmidt ne peut envisager des similitudes entre langues voisines qu’à la condition qu’elles soient apparentées. La clôture était ébranlée, mais n’était en fait que reportée à un autre niveau, celui de la famille de langues. La métaphore de la vie n’était pas morte…

Quoi qu’il en soit, cette importante contestation du modèle de l’arbre généalogique n’eut que peu d’impact à l’époque, elle fut même fortement contestée, tant était forte la métaphore organiciste en linguistique.

[237]B) La géolinguistique : chaque trait est unique, à chaque fait sa loi

Les premiers essais de représentation graphique des faits de langue envisagés dans leur extension spatiale eurent lieu en Allemagne, avec l’Atlas de Georg Wenker (1852-1911). Dans son Deutscher Sprachatlas (commencé en 1876, il ne fut jamais publié intégralement) il ne s’agissait que de vérifier et confimer sur le terrain la véracité des principes néo-grammairiens.

Or les résultats obtenus étaient absolument inattendus. Il apparaissait que les zones dans lesquelles on rencontrait des variations ne coïncidaient pas pour des traits différents : les lignes qu’on appellera plus tard «isoglosses»[12] avaient chacune son propre tracé. Mais le plus étonnant était qu’un même trait avait une aire de diffusion différente selon les mots! Ainsi, la ligne qui sépare [p] / [f] dans Apfel / Appel ne coïncide pas avec celle qui sépare helfe / helfe. Ne voulant y croire, Wenker affina ses analyses, multipliant les points d’enquête. Mais la découverte ne faisait que se confirmer : il devenait clair que chaque mot, chaque trait, chaque fait avait son extension, sa propre limite… Fait pour conforter la théorie néo-grammairienne, l’Atlas de Wenker en montrait l’absurde dogmatisme : il n’y a pas de règle sans exception, chaque trait est unique.

C’est alors qu’éclate une grande et célèbre polémique en dialectologie romane, entre le linguiste italien G. Ascoli (1829-1907) et les Français Gaston Paris et Paul Meyer (1840-1917). Ascoli, dans son étude de 1874 Scizzi franco-provenzali, a employé pour la première fois le terme de franco-provençal pour désigner les parlers du bassin du Rhône (Lyonnais, Savoie, Suisse romande), en les différenciant, en bloc, à la fois du groupe des dialectes d’Oïl et des dialectes d’Oc. La linguistique romane de l’époque commençait à rechercher sur le terrain les marques sûres de frontière entre les ensembles dialectaux. C’est ainsi que fut entreprise l’enquête de Bringuier et Tourtoulon sur la frontière entre le français et le provençal (1873-1875)[13]. Dans leur introduction les auteurs affirment quel’on peut déterminer exactement, au moins dans certaines parties, la limite qui sépare la langue d’oc de la langue d’oïl; qu’il y a un réel intérêt scientifique à tracer la ligne de démarcation avec une rigueur mathématique partout où cela pouvait se faire, et, partout ailleurs, à indiquer quel est le point précis où la fusion des langues, si elle existe, commence à rendre impossible la classification de l’idiome mixte intermédiaire. (Bringuier et Tourtoulon, 1876, p. 6)

La thèse d’Ascoli heurtait autant les sentiments nationaux de Paul Meyer que l’enquête de Bringuier et Tourtoulon. Dans un compte-rendu du travail d’Ascoli publié dans la revue Romania nouvellement créée il écrit l’année suivante (1875) que son propre travail d’enquête sur le terrain lui permet de nier l’existence de dialectes à limite fixe, de même que celle du «franco-provençal», ce dernier

[238]

n’ayant aucune unité géographique et n’étant créé que d’après les informations offertes par les livres imprimés (p.296).Le dialecte est une espèce bien plutôt artificielle que naturelle; toute définition du dialecte est une definitio nominis et non une definitio rei. Or, si le dialecte est de sa nature indéfini, on conçoit que les groupes qu’on peut en former (c’est-à-dire le groupe franco-provençal) ne sauraient être parfaitement finis (p. 294).

A mon sens, aucun groupe de dialectes, de quelque façon qu'il soit formé, ne saurait constituer une famille naturelle, par la raison que le dialecte (qui représente l'espèce) n'est lui même qu'une conception assez arbitraire de notre esprit […]; le meilleur moyen de faire apparaître sous son vrai jour la variété du roman consiste non pas à tracer des circonscriptions marquées par tel ou tel fait linguistique, mais à indiquer sur quel espace de terrain règne tel fait. (p. 296)

En 1895 il reprend le débat :

Lorsqu’on aura dessiné sur la carte les aires de ces phénomènes on ne pourra, sans fermer les yeux à l’évidence, se défendre de reconnaître que la division traditionnelle du roman de la Gaule en deux langues, langue d’Oc et langue d’Oïl, est purement arbitraire. Il apparaît en effet clairement que cette division est fondée exclusivement sur le traitement des voyelles et que, si on avait pris comme base le traitement des consonnes, on aurait dû reculer bien plus au Sud les limites de la langue d’Oïl (p. 575).

De la même façon, Gaston Paris insiste sur l’aspect de continuum du réseau des dialectes et compare le territoire français à une «vaste tapisserie» :

Aucune limite réelle ne sépare les Français du Nord de ceux du Midi; d’un bout à l’autre du sol national, nos parlers populaires étendent une vaste tapisserie dont les couleurs variées se fondent sur tous les points en nuances insensiblement dégradées. (Paris, 1905, p. 434)

Dans sa conférence sur Les parlers de France, donnée en 1888 à la Réunion des Sociétés savantes, il avait ainsi donné le ton de la position courante des dialectologues romanistes français,fondé sur une position fondamentalement diffusionniste :

Il n’y a que des traits linguistiques qui entrent respectivt dans des combinaisons diverses, de telle sorte que le parler d’un endroit contiendra un certain nombre de traits qui lui seront communs, par exemple avec le parler de chacun des quatre endroits les plus voisins, et un certain nombre de traits qui diffèreront du parler de chacun d’eux. Chaque trait linguis-

[239]

tique occupe d’ailleurs une certaine étendue de terrain dont on peut reconnaître les limites, mais ces limites ne coïncident que très rarement avec celles d’un autre trait ou de plusieurs autres traits; elles ne coïncident pas surtout, comme on se l’imagine souvent encore, avec les limites politiques anciennes ou modernes (il en est parfois autrement, au moins dans une certane mesure, pour les limites naturelles, telles que montagnes, grands fleuves, espaces inhabités). (G. Paris,1888, p.13)

[…]

Un villageois qui ne saurait que le patois de sa commune comprendrait sûrement celui de la commune voisine, avec un peu plus de difficulté celui de la commune qu'il rencontrerait plus loin en marchant dans la même direction, et ainsi de suite jusqu'à un endroit où il n'entendrait plus que très péniblement l'idiome local. En faisant autour d'un point central une vaste chaîne de gens dont chacun comprendrait son voisin de droite et son voisin de gauche, on arriverait à couvrir toute la France d'une étoile dont on pourrait de même relier les rayons par des chaînes transversales continues. Cette observation bien simple, que chacun peut vérifier, est d'une importance capitale; elle a permis à mon savant confrère et ami, M. Paul Meyer, de formuler une loi qui, toute négative qu'elle soit en apparence, est singulièrement féconde, et doit renouveler toutes les méthodes dialectologiques : cette loi, c'est que, dans une masse linguistique de même origine que la nôtre, il n'y a réellement pas de dialectes; il n'y a que ds traits linguistiques qui entrent respectivement dans des combinaisons diverses. (ib.)En France c’est l’Atlas linguistiqe de la France, des Suisses Jules Gilliéron et E. Edmond qui va le plus répandre l’idée que chaque fait de langue est unique, et que par conséquent les dialectes en tant qu’entités closes, clairement circonscrites, n’existent pas : pour eux, les dialectes ne sont pas des objets dénombrables. La particularité de cet Atlas est de s’intéresser moins aux sons qu’aux mots eux-mêmes et à leur répartition toujours unique. Par exemple, dans l’Atlas, pour jument on voit en gros trois familles de formes : une aire ega (venant du latin Iequa) qui occupe encore le Massif Central où elle représente une zone cohérente, mais n'apparaît ailleurs que sous forme d'îlots plus ou moins vastes dans l'Hérault, les Pyrénées ou les Alpes. Une ère cavale (fém. du lat. caballus) occupe le Midi et des îlots très imp en Auvergne, en Lorraine et en Wallonie. Tout le reste du pays gallo-roman est couvert par jument. L'aspect de la carte permet de poser qu'à une couche primaire ega est venue se superposer une couche cavale (couche secondaire) recouverte elle-même par une couche jument. La disparition dans la moitié Nord de la France du mot venant de equa (c'est ive, qu'on retrouve dans les anciens textes) a sans doute des raisons phonétiques. Le fait que dans le Nord de la France le nom de la «bête de trait» (lat. jumentum) ait été utilisé pour désigner la femelle du cheval a sans doute des raisons socio-économiques. La généralisation de jument, non seulement sur l'ancienne aire ega, mais aussi sur l'aire où cavale s'était implanté, tient à son adoption par la langue

[240]

standard. Aucune «loi» à la mode néo-grammairienne n’était capable de rendre compte de ces faits.La vision atomistique des faits de langue n’était pas le propre de la France : en Italie le groupe de chercheurs qui se dénommaient «néo-linguistes» dans les années 1920-1940, s’opposant vigoureusement aux néo-grammairiens, à leur idée que les dialectes et les langues sont des entités «réelles», affirment encore plus fort le caractère continu du rapport langue / territoire. Dans un article-bilan publié après la seconde guerre mondiale mais rédigé bien avant, G. Bonfante écrit :

Tout atlas linguistique montre qu’il n’y a pas d’unité, mais un nombre énorme de dialectes, d’isoglosses, de fluctuations, d’oscillations de toutes sortes, mer agitée de forces en conflict et de mouvements contradictoires. (Bonfante, 1947, p. 8)

L’éparpillement, la pulvérisation à l’infini des faits, option typiquement nomina-liste, avait l’énorme avantage de détruire les constructions outrageusement «réalistes» des néo-grammairiens, en en montrant le caractère arbitraire. Pourtant, elle ne s’opposait pas au culte du «fait» des positivistes, elle ne faisait en réalité que le renforcer. Ne voir qu’une poussière de faits empêchait tout travail de systématisation. D’autre part,si P.Meyer et G. Paris tenaient tant à considérer le territoire français comme une «mosaïque» en continu, n’était-ce pas pour en reconstruire une barrière plus forte aux frontières du domaine gallo-roman?

C) J. Ancel : un géographe qui s’intéresse à la linguistique

Si Jacques Ancel eut tant d’ennuis avec les nazis pendant l’occupation de la France, c’est qu’il refusait de justifier l’existence d’entités géographiques et politiques au moyen de raisonnements naturalistes fondés sur l’observation des frontières dialectales. Il se bat contre la «glossomachie» (Ancel, 1939, p. 109), contre les cartes dialectologiques souvent utilisées dans des buts politiques : l’annexion de territoires «irrédentistes»,contre la «supersition cartographique, la cartomanie des hommes» (ib., p. 184). Il insiste sur le fait que la limite linguistique entre l’Allemagne et la Pologne a «des bornes indécises, des limites ondoyantes» (ib., p. 64) et ne peut servir en rien à justifier une frontière politique. Dans son livre de 1936 sur les Balkans, il en fait un leitmotiv :

Aujourd'hui il y a tendance à modeler la langue sur la nation : chaque nation, issue de l'Empire ottoman, a exigé sa langue de civilisation propre. Une langue n'est donc pas un fait purement naturel. On peut donc connaître la répartition grossière des grandes langues de civilisation. Mais un Etat a des frontières nettes. Il nous faut savoir si elles peuvent coïncider

[241]

avec des limites linguistiques. Or y a-t-il des limites linguistiques?A en croire les cartes dressées par les savants indigènes, les langues balkaniques seraient incluses dans des domaines fixes et précis. Le malheur est que ces limites varient avec la nationalité du géographe. Le congrès de Paris, qui préluda aux derniers traités, a vu éclore foule de travaux : malgré leur apparence scientifique, ce sont œuvres de propagande nationale; les cartes grecques, bulgares, serbes, roumaines, italiennes, hongroises, comparées engendrent le scepticisme. Le langage parlé ne se laisse point circonscrire. (p. 89-91)D) Une tentative de compromis : la notion de «coïncidence approximative»

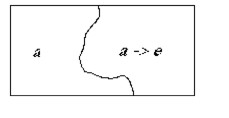

F. de Saussure, le linguiste généralement considéré comme à l’origine du structuralisme en linguistique s’appuie sur la même constatation que les géo-linguistes de l’école de Gilliéron : chaque fait a son isoglosse :

Si par exemple une partie du territoire est affectée du changement de a en e :

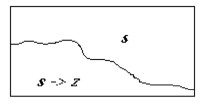

il se peut qu’un changement de s en z se produise sur ce même territoire, mais dans d’autres li-mites :

et c’est l’existence de ces aires distinctes qui explique la diversité des parlers sur tous les points du domaine d’une langue, quand elle est abandonnée à son évolution naturelle. Ces aires ne peuvent pas être prévues; rien ne permet de déterminer d’avance leur étendue, on doit se borner à les

[242]

constater. En se superposant sur la carte, où leurs limitent s’entrecroisent, elles forment des combinaisons extrêmement compliquées. Leur configuration est parfois paradoxale. (Saussure, 1916, p. 274)A peu près à la même époque J.Vendryès reprend une fois de plus la notion de non-coïncidence des limites :

On pourrait donner du parler de chaque village, au point de vue de la phonétique, de la grammaire et du vocabulaire, une description différente. Il est bien rare que les particularités d’un des villages ne s’étendent pas plus ou moins aux villages voisins. Mais les limites géographiques de chaque particularité, prises une à une, ne coïncident presque jamais. Ainsi dans cinq ou six villages, sur les dix examinés, on prononcera a là où les autres prononcent e, ou bien o là où les autres prononcent u. Mais la ligne du passage de a à e n’est pas celle du passage de o à u; les villages qui effectuent les deux changements ne sont pas les mêmes; en d’autres termes la réparti-tion diffère. (Vendryès, 1923, p. 273)

Pourtant c’est bien Saussure qui le premier met en avant la notion de coïncidence approximative, qui semble être une solution de compromis : «Quand ces concordances sont suffisamment nombreuses, on peut par approximation parler de dialecte» (Saussure, 1916, p. 278). Ce texte est accompagné du dessin suivant, reproduit ici à main levée :

Les néolinguistes italiens reprennent ce raisonnement, sans citer Saussure, pour dire qu’une langue est un faisceau d’isoglosses, et que là où peu d’isoglosses se croisent, on a un centre.

Petit à petit des réflexions sur l’échelle de réflexion se font jour : selon l’échelle plus ou moins grande qu’on utilise, on sera plus ou moins sensible aux faisceaux de caractères ou au contraire au non-recouvrement, à la non-supersposition des isoglosses.

On peut dire que l’apport de la géolinguistique a été de rajouter une dimension, et non de renverser la hiérarchie entre le temps et l’espace. Ou plus exactement, ainsi que l’indique à de nombreuses reprises Gilliéron, l’espace est le miroir du temps, ou la clé pour comprendre l’évolution du temps : lire une carte fait «voir» l’évolution.

[243]

III/ Synthèse ou régression? La théorie des correspondances

Bien des linguistes n'admettaient pas que les dialectes soient des constructions purement arbitraires. Une réaction à l'option nominaliste se fit bientôt jour en Europe.

A) En Allemagne : Th. Frings

En Allemagne dans l’entre-deux-guerres l’école de Th. Frings recherche les correspondances entre les frontières administratives, ecclésiastiques, politiques d’une part et les limites dialectales de l’autre, correspondances que Frings pense fondées sur la causalité. Ces frontières non linguistiques exercent une influence déterminante sur l’expansion des faits linguistiques (Frings, 1928, p. 83). Ainsi, une aire dialectale (Sprachlandschaft) repose sur le rayonnement d’un centre adminsitratif (Kernlandschaft) qui repousse à la périphérie (Saumlandschat) des faits de langue plus anciens. Cette conception rejette l’ancienne vision naturaliste des dialectes, pour mettre à la place des entités dialectales dont l’existence s’explique par une causalité administrative : le Sprachlandschaft de Trèves, le Sprachlandschaft de Cologne, etc.

Selon Frings, apparemment, la coutume des mariages entre membres d'une même unité politique provoque une certaine uniformité linguistique. On constate ainsi qu'une nouvelle frontière amène en moins de 50 ans à une certaine différenciation linguistique et que les isoglosses qui suivent une frontière politique tendent à subsister avec des changements minimes pendant des siècles après la disparition de la frontière. En revanche, les isoglosses ne correspondent à des frontières géographiques que si elles sont aussi (ou ont été) des frontières politiques. C'est ainsi, par exemple, qu'à 40 km à l'Est du Rhin on trouve le grand faisceau d'isoglosses qui sépare le bas allemand du haut allemand. Frings cherche à trouver une covariance, ou parallélisme dans les variations entre les autres faits humains et les faits linguistiques. Ainsi, quand on constate l'existence en Allemagne d'une isoglosse helpe vs helfe, lucht vs luft, on ne doit pas se contenter d'y voir la limite des dialectes ripuaire et mosello-franconien. Frings découvre une série de covariances correspondant aux aires de Cologne et de Trèves que sépare la chaîne de l'Eifel. A l'opposition kend vs kenk «enfant», haus vs hus «maison», grumper vs erpel, «pomme de terre», etc., correspondront des op-positions «faux à lame longue» vs «faux à lame courte», «pain gris à miche ovale» vs «pain noir rectangulaire», «saint Quirin patron du bétail» vs «saint Quirin patron des chevaux».

Dans l’école de Frings on explique la covariance entre faits dialectaux et faits externes par une causalité : le rayonnement d’un centre administratif comme

[244]

modèle à imiter, les chaînes de montagnes comme obstacle aux échanges économiques, isolant des communautés les unes des autres.B) En France

En France également la polémique reprend, tempérée seulement parfois par la notion d’«approximation». C’est encore le problème de savoir si la France est coupée en deux par une barrière linguistique qui soulève les passions. Auguste Brun apporte son soutient à la coupure relevée autrefois par Bringuier et Tourtoulon :

Et voilà notre réponse à Gaston Paris. Cette muraille qui sépare la France en deux, nos yeux ne la voient plus, mais elle a existé, elle a duré, elle a été édifiée par la nature et par les siècles, non les siècles voisins de nous, mais les siècles de la pré-histoire qui élaboraient en silence notre humanité. Les documents écrits n’en parlent point : mais le tracé subsiste, il subsiste pour les dialectes, il subsiste pour le droit, il subsiste pour la couleur des cheveux, pour celle des yeux, et pour le régime agraire. Il est constaté par le géographe, par l’ethnologue, par le juriste. Répétons-le, pour qu’on ne nous l’objecte pas : le tracé que reconnaît l’ethnologue ne coïncide pas en tout point avec celui que reconnaît le linguiste, et il y a, de l’un à l’autre, des incurvations, ou des convexités, ou des pointes qui ne se superposent pas. Ce qui importe, c’est que, pour tous, la direction est la même, de l’Ouest à l’Est, jamais du Nord au Sud; le barrage est transversal, jamais longitudinal, ou diagonal. Les divergences, dans le détail, trouveront leur explication un jour, à la suite d’enquêtes patientes, minutieuses, exhaustives, et localisées, qui, pour chaque région, remonteront, comme la nôtre, le cours des temps. La nôtre ne visait qu’à éclairer le problème pris dans son ensemble, et réduit à quelques données simples» (p. 249).

De la même façon, Louis Gauchat, dans un article au titre provocateur : «Gibt es Mundartgrenzen?» (Y a-t-il des frontières dialectales?), dans lequel il critiquait vertement les positions théoriques de P. Meyer et G.Paris, veut prouver que les limites «se dégagent comme d’elles-mêmes» (1903).

C) Le Cercle linguistique de Prague : l'arc-en-ciel et les systèmes clos

Il nous reste, pour finir ce panorama d’une controverse, à dire un mot d’une école originale, où des émigrés russes ont joué un rôle central.

[245]

Bien que s’appuyant aussi sur une théorie des correspondances, le rapport entre langue et terriroire dans le structuralisme naissant du Cercle linguistique de Prague est tout autre. Ici nulle causalité n’est mise en avant, au contraire, au nom d’une téléologie explicative, ce rapport est en fait un retour à un nouvau type de naturalisme.

On a vu qu’en Europe occidentale l’opposition au positivisme s’était faite au nom de la liberté de l’homme et du refus du déterminisme. Au Cercle de Prague, et essentiellement chez ses membres russes, la liberté de l’homme n’a rien à faire. Les correspondances entre séries de phénomènes non reliés génétiquement ressortissent bien plutôt à une vision néo-platonicienne du monde, dans laquelle des totalités se manifestent dans le lien des parties au tout. Mettre en avant le lien de ces parties, tel est l’objectif de la «science structurale» des «Russes de Prague».

Au nom de la «géographie nouvelle», le linguiste R.Jakobson réintroduit la no-tion de dialecte, mais non plus de façon inductive : il en fait une construction structurale.Le point de départ de la dialectologie jusqu'à aujourd'hui était la notion de dialecte, carac-térisée par une somme mécanique de marques distinctives hétérogènes. La géolinguistique [Sprachgeographie] découvrait que la notion de dialecte hermétiquement clos, aux frontières fixes, est une fiction. Dans ses manifestations les plus extrêmes, elle opposait à cette notion l'anarchie d'isoglosses non reliés l'un à l'autre. Qui plus est, elle mettait en doute l'existence même de frontières des phénomènes phoniques. Elle établissait que la forme phonique de chaque mot isolé avait son destin particulier. La réaction de la géographie moderne contre la promotion des isolignes non reliées d'un moyen auxiliaire à une tâche scientifique autonome s'est produite tout naturellement. La géographie insiste maintenant tout spécialement sur le problème de la corrélativité, c’est-à-dire sur le fait de relier ensemble des caractéristiques isolées, sur l'établissement de zones marquées par plusieurs caractéristiques, et sur la zonation apparaissant la plus fructueuse. Le géographe P. Savickij a entrepris de transposer les conquêtes méthodologiques de la géographie à la recherche en géolinguistique. Avec une telle conception, la notion de dialecte acquiert un sens nouveau : elle devient un concept structural. La confrontation des isoglosses montre quelles isoglosses sont liées de manière régulière, voire indissoluble, et lesquelles sont seulement jetées ensemble au hasard (zusammengewürfelt); il apparaît ainsi une hiérarchie des isoglosses. Les unes représentent les frontières des différents systèmes phonologiques, et dans ce cas on peut parler de frontière des effets d'une loi phonétique, ou d'isophones. Les autres isoglosses ne sont que les frontières des différentes réalisations phonétiques (selon l'ex-pression de Troubetzkoy) d'un même système phonologique. La 3e sorte d'isoglosses représente les

[246]

frontières des différentes utilisations du système phonologique dans la langue. Dans les thèses du Cercle linguistique de Prague, qui ont été présentées au Congrès, a été dévoilé le caractère hautement fictif des isoglosses considérées isolément : des traits apparemment identiques peuvent être fonctionnellement différents dans le cadre de systèmes différents. (Jakobson, 1930, p. 385)Mais le plus intéressant est que cette science structurale naissante à Prague, où étaient étroitement associés un linguiste (R. Jakobson) et un géographe (P. Savickij), tous deux émigrés russes, reposait sur une vision platonicienne, ou pythagoricienne du monde, faite d’ordre et d’harmonie. La notion de «système» ou de «structure» correspond à la notion d’ordre en tant que refus du hasard.

Ainsi, le territoire de l’URSS était vu par ces émigrés comme étant une entité naturelle. Ils firent appel à la géolinguistique pour étayer cette thèse. Leur œuvre scientifique de cette époque vise à prouver que la répartition des langues (en tant qu'objets géographiques) à la surface du globe n'est pas contingente, mais reflète un ordre nécessaire. Deux types d'arguments sont apportés :— une théorie des correspondances entre séries d'objets d'origines différentes (ex. : superposition des isoglosses et des isothermes);

— une théorie de la symétrie (un objet existe ontologiquement parce qu'il y a une structure symétrique). Ainsi les rapports spatiaux entre les langues sur l'ancien continent sont caractérisés par une relation symétrique dont l'axe traverse l'«Eurasie», autre nomde l’URSS. Cette théorie de la symétrie repose sur des fondements platoniciens très fortement présents dans la pensée russe du début du 20e siècle.

Jakobson et Savickij organisent leur vision de l'espace en fonction de l'opposition centre / périphérie. Mais si pour Savickij les objets géographiques sont structurés en fonction d'un noyau qui se caractérise par la plus grande concentration de traits spécifiques à cet objet, la conception de l'espace qu'a Jakobson s'apparente plutôt à un empirisme géométrique, ou plus exactement à une ontologie géométrique : le centre est centre parce qu'il est bordé par des périphéries symétriques. C’est la symétrie qui «fait» l’objet, qui le met en évidence, le fait voir.

Conclusion

Les études de géolinguistique ont stimulé les questions théoriques.

L’intérêt de la comparaison entre linguistique et géographie est moins l’objet qui pourrait se trouver aux limites de leur interaction (le rapport langue / territoire) que la façon dont, chacune à sa façon, elles construisent leur objet, en tranchant du discontinu dans le continu, qu’il s’agisse de langue ou de région. La comparaison de l’histoire de la linguistique et de la géographie, par delà des objets propres fort différents, a beaucoup à apporter à l’histoire de la pensée

[247]

scientifique. En montrant, une fois de plus, que la carte n’est pas le territoire, l’impossibilité d’une représentation neutre, transparente de la localisation spatiale des parlers apporte une raison supplémentaire de se méfier de la bonne foi empiriste, tout en relisant une controverse scientifique sur le fond d’une opposition philosophique beaucoup plus ancienne : réalisme ou nominalisme dans la constitution des objets de savoir.BIBLIOGRAPHIE

— ALTHUSSER Louis (1968) : Lire le Capital, Paris : Maspero, 1968.

— ANCEL Jacques (1936) : Peuples et nations des Balkans : Géographie politique, Paris : A. Colin, rééd 1992 : Paris : C.T.H.S.

— ANCEL Jacques (1939) : Géographie des frontières, Paris : Gallimard.

— ASCOLI Graziano (1874) : «Schizzi franco-provenzali», Archiv. glott. ital., t. II, p. 61-120.

— BONFANTE Giuliano (1947) : «The neolinguistic position», Language, vol. 23.

— BRUN Auguste (1936) : «Linguistique et peuplement, essai sur la limite entre les parlers d’Oïl et les parlers d’Oc», Revue de linguistique romane,t. XII, p. 165-251.

— CHRISTY T. Craigh (1983) : Uniformitarianism in Linguistics, Amsterdam-Philadelphia : J. Benjamins.

— DAUZAT Albert (1906) : Essai de méthode linguistique dans le domaine des langues et des patois romans, Paris : Champion.

— DESMET Piet (1996) : La linguistique naturaliste en France (1867-1922), Louvain : Peeters.

— FOUCAULT Michel (1966) : Les mots etl es choses, Paris : Gallimard.

— FRINGS Th. (1928) : Volkskunde und Sprachgeographie, Halle.

— GAUCHAT Louis (1903) : «Gibt es Mundartgrenzen?», Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 111, Braunschweig, p. 365-403.

— GRIMM J. (1822) : Deutsche Grammatik, I, Göttingen : Dieterich’sche Buchhandlung.

— HOVELACQUE Abel (1878) «La classification des langues en anthropologie», Revue d’anthropologie, 7e années, 2e série, 1, p. 47-55.

— JABERG Karl (1908) : Sprachgeographie. Beitrag zum Verständnis des ‘Atlas linguistique de la France’, Aarau : Sauerländer.

— JAKOBSON Roman (1930) : «Die Sprachwissenschaft auf dem ersten Slavistenkongress in Prag vom 6.-13. Oktober 1929», Indogernmanisches Jahrbuch, XIV Band, Berlin / Leipzig : W. de Gruyter.

— MEILLET Antoine (1926) : «Le problème de la parenté des langues», Linguistique historique et linguistique générale, t.1, Paris : Champion (texte écrit en 1914).

— MEYER Paul (1875) : compte-rendu d'Ascoli, 1874, Romania, t. IV.

— MEYER Paul (1895) : «Etudes de géographie linguistique», Romania, t. XXIV, p. 529-575.

— MORPURGO DAVIES Anna (1996) : La linguistica dell’ottocento, Bologna : Il Mulino.

— MÜLLER Max (1862) : Lectures on the Science of Language Delivered at the Royal Institution of Great Britain in April, May and June 1861. London : Longman.

— NORMAND Claudine (éd.) : Avant Saussure (choix de textes : 1975-1924), Bruxelles : Ed. Complexe.

— PARIS gaston (1905) : Mélanges linguistiques, Paris : Champion.

— SAUSSURE Ferdinand de (1916) : Cours de linguistique générale, Paris : Payot.

— SCHLEICHER August (1860) : Die deutsche Sprache, Stuttgart : Cotta (rééd. : Niederwalluf : Sändig, 1974).

— SCHMIDT Johannes (1872) : Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprache,Weimar : Böhlau.

— TRUDGILL Peter (1975) : «Linguistic geography and geographical linguistics», Progress in Geography, vol. 7, p. 229-252.

— VENDRYES Jacques (1923) : Le langage, Paris : Albin Michel.

— WELLS Rulon S. (1973) : «Uniformitarianism in Linguistics», in WIENER P. (ed.) : Dictionary of the History of Ideas, t. 4, New York : Charles Scribner's Sons.

— YOUNG T. (1813-1814) : compte-rendu de J.C. ADELUNG : Mithridates, Quaterly Review,10 (octobre 1813), p. 250-292.

[1] Plaisanterie courante chez les linguistes sceptiques.

[2] Sur la distinction objet réel / objet de connaissance, cf. Althusser, 1968, p. 40-49.

[3] parfois appelée «linguistique géographique», ou «linguistique aréale», ou «linguistique spatiale», (cf. Trudgill, 1975).

[4] Ce linguiste allemand aux vues naturalistes très proches de Schleicher, enseigna longtemps à Oxford, où ses cours obtinrent un immense succès.

[5] Traduction impropre de l’expression «Junggrammatiker». Les représentants principaux en sont Brugmann et Delbrück. Le principe néo-grammairien des lois phonétiques absolues fut formulé avec une extrême netteté par August Leskien dans son ouvrage Die Deklination im Slavisch-Litauischen und Germanischen, Introd, p. XXVIII (1876) : Die Lautgesetze wirken ausnahmslos (les lois phonétiques agissent sans exception).

[6] Sur l’uniformitarisme en linguistique, cf. Wells, 1973 et Christy, 1983.

[7] V. Henry, cité par A. Dauzat, 1906 d’après l’anthologie de Cl. Normand, 1978, p. 28.

[8] K. Verner, linguiste danois (1846-1896), travaillait en étroite collaboration avec les néo-grammairiens de Leipzig.

[9] On trouvera dans le livre de Morpurgo Davies (1996, p. 326-328) un exposé extrêment clair de cette chasse aux exceptions chez les néo-grammairiens.

[10] (Du nom de l’article de L. Gauchat, 1903).

[11] J.Schmidt, 1843-1901, était l’élève d’A.Schleicher.

[12] On appelle isoglosse (sur le modèle d’isotherme) la ligne séparant deux aires qui offrent pour un trait donné des formes différentes.

[13] Les résultats furent publiés sous le titre : Etude sur la limite géographique de la lg d’oc et de la lg d’oïl (avec une carte), par Ch. de Tourtoulon et O. Bringuier, membres résidants de la Sté pour l’étude des langues romanes, Premier rapport à M. le Ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts (extrait des Archives des Missions scientifiques et littéraires, 3e série, t. III, Paris, Imp. Nationale, 1876, 63 p.

- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы